Il virus e la patria. Sulle rappresentazioni mediatiche dell’epidemia

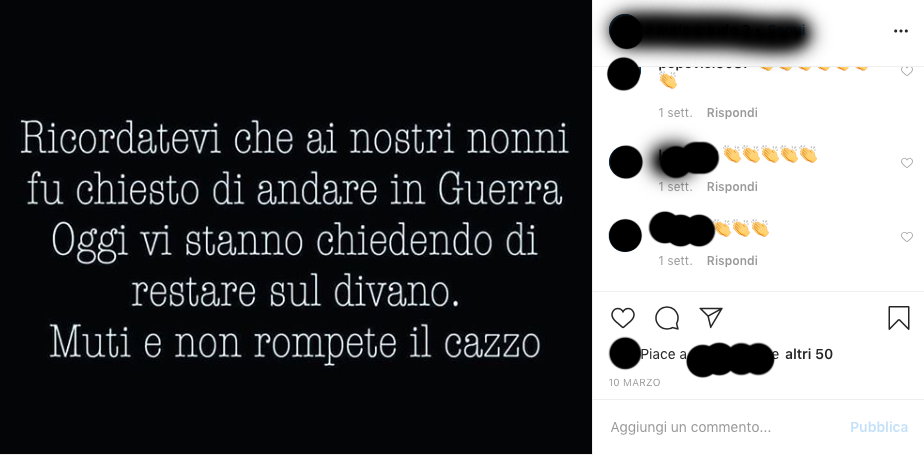

Dalle prime scherzose reazioni alle più recenti profezie apocalittiche, l’epidemia di Covid-19 ha suscitato la produzione e condivisione di un’enorme quantità di contenuti, sul web come attraverso canali più “tradizionali”. Tratto ricorrente tanto nell’informazione pubblica quanto nella comunicazione privata è il paragone tra guerra e pandemia, inizialmente impiegato per sminuire la gravità della situazione: ancora agli inizi di marzo i social network pullulavano di post secondo i quali, dal momento che «i nostri nonni hanno dovuto superare una guerra», noi avevamo poco da lamentarci per il fatto di rimanere sul divano. Con l’aggravarsi del contagio il paragone ha perso la sua funzione rassicurante, schiacciata dal più cupo e persuasivo tema del sacrificio personale e collettivo quanto espressione di questo tema che l’analogia guerra-pandemia si è diffusa e moltiplicata, costituendosi oggi come cornice fondamentale di ogni rappresentazione mediatica dell’epidemia.

Dato lo smarrimento causato da questo evento inedito, non sorprende il ricorso a facili paragoni da impiegare come chiavi interpretative in grado di dare un senso alla presente situazione. Ma occorre sottoporre questa strategia di significazione ad una critica che ne sottolinei i risvolti problematici: un buon metodo può essere quello di percorrere la nostra analogia nella direzione opposta a quella prevista, chiedendoci che rappresentazione essa ci offra della guerra a partire dal contagio, e non viceversa. Paragonata a un’epidemia, la guerra diventa un fenomeno naturale, un accidente, una forza che, per quanto si provi, non può sempre essere controllata. Questa “guerra naturale” è un fatto ciclico, addirittura stagionale, come un’influenza: tocca le generazioni con scadenze irregolari ma inevitabili, abbattendosi su di esse indipendente dalla volontà degli uomini. Pensare la guerra in in questi termini vuol dire, insomma, distogliere lo sguardo dalle cause storiche di ogni conflitto militare, dimenticando le responsabilità di coloro che reputano la vita umana sacrificabile ai propri interessi (e che riescono a convincere altri uomini che quella vita è la loro).

Questa naturalizzazione della guerra (Roland Barthes l’avrebbe chiamata mitizzazione) non è certo nuova e rinverdisce ogni qualvolta occorre giustificare i carnefici e consolare le vittime, trasformandole in eroi. Essa funge da presupposto per il nostro paragone, chiedendoci di accettare le sofferenze del contagio e le restrizioni della quarantena come sacrifici imposti da una sorte infausta. È evidente che qui ci troviamo non solo di fronte a una mistificazione storica, ma anche ad un surplus interpretativo: l’epidemia, in quanto fenomeno naturale, è già espressione di un destino inevitabile, e in maniera assai più credibile rispetto alla guerra. La ridondanza di questa “chiamata alle armi” svela la necessità di un’operazione inversa alla naturalizzazione della guerra, e cioè la storicizzazione dell’epidemia.

Occorre cioè richiamare l’attenzione su uno scenario in grado di restituire pieno significato a quanto sta succedendo in Italia (e non solo), dimostrando che se il contagio è naturale nella sua genesi non lo è nelle diverse modalità con le quali si abbatte sulla vita dei cittadini: quelle più strettamente legate alla salute, che dipendono in larga misura dai tagli al sistema sanitario nazionale, e quelle di natura economica e sociale dovute allo smantellamento del welfare state e alla decennale mortificazione delle tutele per i lavoratori.

Se dunque percorriamo il paragone guerra-epidemia nei due sensi, se ci fermiamo un solo attimo a riflettere sulle associazioni che implica, ci accorgiamo che, sì, il contagio è proprio come la guerra: nel senso che come la guerra, sia essa combattuta o evocata, ci spinge al sacrificio senza consentirci di domandare ragione delle nostre sofferenze, ci chiede di guardare avanti e tirare dritto perché non è il momento di fare polemiche, ci impone di stringere i denti e serrare le fila, dimenticando le disparità che caratterizzano la nostra società e che questa epidemia fa esplodere, radicalizzandole.

La vaghezza delle prime indicazioni fornite dal governo e alcuni aspetti dell’attuale gestione tradiscono non solo l’imbarazzo di fronte a queste disparità, ma anche il persistere di una logica che tutela il profitto a svantaggio della salute dei dipendenti di molte aziende, soprattutto dei grandi gruppi. I portavoce del governo hanno sin qui glissato sulle necessità di chi paga un affitto la cui riscossione non è ancora stata bloccata, di chi non ha una dimora, di chi entro le quattro mura è in pericolo, di chi non può permettersi nemmeno un giorno di improduttività. Per quanto impopolare sia ammetterlo, non si può non pensare che tra coloro che sono scappati dal Nord per tornare al Sud (secondo la più radicata delle disparità italiane) ci sono uomini e donne per i quali il “buon senso” è un lusso che cozza con le meschine necessità di ogni giorno.

Il costante appello istituzionale al “buon senso” si dimostra, come sempre, espressione di una morale generalista e insostenibile per chi non ha alcuna possibilità di porre la salute al primo posto, poiché intrappolato in un sistema economico che ha sempre imposto di metterla in fondo alla lista delle priorità. Una morale ipocrita e miope che spinge chi può permettersela ad esercitare una giustizia sommaria, accusando il proprio vicino o il passante sotto casa di essere un’irresponsabile e un untore senza prima chiedere ragioni e necessità delle sue azioni – il che ci riporta a un altro aspetto tipico dello scenario di guerra, e cioè la ricerca ossessiva del “nemico” nascosto tra di noi. “Buon senso” e giustizialismo servono da collante per una società spaccata dalle disparità economiche e sociali, che improvvisamente si vorrebbe unita sul “fronte interno” di questa guerra al coronavirus come nell’adulazione di chi si trova al fronte vero e proprio – cioè i medici e gli infermieri. Nella retorica della naturalizzazione c’è ampio spazio anche per la morte e la sofferenza del personale medico-sanitario e, tanto più sono disastrose le condizioni nelle quali è costretto a operare, tanto maggiore sarà il valore del loro eroismo.

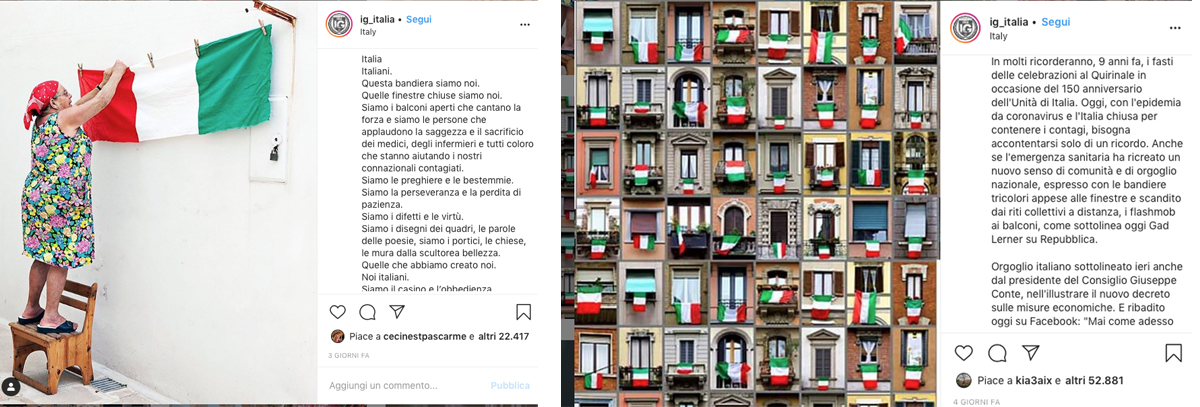

Esiste un ulteriore e fondamentale elemento che ci costringe ad ammettere che sin qui, purtroppo, il paragone guerra-epidemia non è rimasto lettera morta, ma ha informato opinioni e condotte di moltissimi cittadini italiani. Il fatto cioè che questo contagio si è costituito immediatamente come momento di aggregazione attorno all’idea di comunità nazionale, di patria. E’ ancora il vasto e importantissimo bacino dei social network ad offrirci le evidenze di questa rinascita dell’amor patrio. Presenza ricorrente, in foto o immagini composte, del tricolore e dello stivale; catene di messaggi whatsapp che preannunciano il riscatto dell’Italia ferita e insistono sull’orgoglio per la propria appartenenza nazionale; la larga e spontanea preferenza accordata, nei “concerti dal balcone”, all’inno d’Italia; video nei quali l’associazione guerra-contagio è mediata dallo spettacolo militarista delle frecce tricolore (e che dovrebbero far riflettere sulla sproporzione tra spesa militare e spesa sanitaria in Italia).

Questo rinverdito atteggiamento patriottico investe anche la considerazione del capo di governo, che muove verso una forma di culto della persona, rinsaldata dalla sensazione di essere in “contatto” diretto con il premier, grazie alla sua presenza social, oltre che televisiva. Dobbiamo certo osservare come molta di questa adulazione si esprima in forma semi-seria o comica, ma comunque mai apertamente critica. L’immagine di Conte sex-symbol può anche essere “ironica”: ma, oltre a chiederci se l’ironia possa ancora essere distinta come tale in quest’epoca del relativismo assoluto, bisogna domandarsi se non essa non sia un modo un po’ goffo di mascherare, cioè di confermare negando, il fascino che questo “eroe involontario” ha richiamato su di sé.

D’altro canto, si deve ammettere che l’attuale primo ministro è il protagonista perfetto della guerra al Covid-19: presidente del Consiglio per volere di qualcun altro, individuo super partes chiamato a sbrogliare situazioni difficili, Conte è l’uomo che non doveva essere qui ma ora che c’è non si tira indietro, mostrando a tutti noi la via maestra del sacrificio. Introducendo il primo decreto, Conte cita Churchill, mostrando come anche il discorso istituzionale debba nutrirsi delle mistificazioni consentite dal paragone guerra-contagio. Conte suona la campana dell’«ora più buia» nella quale non c’è tempo per critiche e domande, perché ognuno deve essere responsabile, ognuno deve fare la sua parte dimenticando da che parte della storia si trova.

Rinascita del credo nazionalista, sviluppo naturale e florido di amor patrio, manifestazioni spontanee di devozione al tricolore; protagonismo del capo di governo e culto della sua personalità; diffidenza e odio verso gli altri Stati e verso l’Unione Europa; giustizialismo e controllo sociale; si può ben dire che l’epidemia ha avverato i sogni più bagnati di moltissimi italiani. E se questi sogni si avverano è tramite un governo moderato e morigerato che, intervenuto a lenire la sbornia estremista dei giallo-verdi, è al di sopra di ogni sospetto di scorrettezza politica. Un governo “del buon senso” a cui può riuscire oggi un’impresa magistrale: addomesticare le belve del nazionalismo e del sovranismo, dell’autoritarismo e della demagogia, che solo ieri atterrivano molti sostenitori dell’attuale compagine, aumentando così il suo consenso.

Giorgio Coen Cagli

31/3/2020 https://www.dinamopress.it

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!