TSO: trattamento sanitario o strumento di controllo nelle mani dello Stato?

In Italia la legge del 23 dicembre 1978, articolo 34, prevede che una persona possa essere ricoverata e sottoposta a cure mediche contro la sua volontà. Tale imposizione, che si verifica principalmente in ambito psichiatrico, è comunemente conosciuta come TSO, ovvero “trattamento sanitario obbligatorio”. Una misura pensata per intervenire in situazioni di particolare criticità, ma ancora normata in modo insufficiente ed applicata in modo caotico e spesso arbitrario. Al punto che secondo molti critici il TSO è anche un poderoso strumento di “controllo e cattura” nelle mani dello stato, utilizzato non di rado per colpire individui considerati socialmente pericolosi o scomodi. Infatti, non sono pochi i casi di cronaca che portano in questa direzione, tra gli ultimi quello che a maggio colpì uno studente diciottenne di Fano, ricoverato con la forza dopo essersi incatenato al banco per protesta contro l’obbligo di mascherina in classe.

È pur vero che, data la particolarità del provvedimento (che di fatto sospende le libertà personali di un individuo) sarebbe impossibile semplificare un processo che per sua natura prevede il coinvolgimento di più parti e l’espletamento di alcune tappe fondamentali. Una delle prime – e probabilmente la più delicata – comporta il prelievo del paziente con la forza. Questa fase è molto rischiosa: data la relativa urgenza di applicazione, spesso prescinde da alcune autorizzazioni e verifiche che verranno poi fatte in seguito. Lo stesso vale per il ruolo che giocano tutti i singoli soggetti nel momento dell’applicazione del TSO: non è ben chiara la funzione che le forze dell’ordine debbano ricoprire (controllo? mediazione?), né se siano autorizzate a trattare direttamente con il paziente in questione (o se di questo aspetto debba invece occuparsene esclusivamente il personale medico sanitario).

Per questo risulta davvero difficile generalizzare, seppur in casi come questi sarebbe invece piuttosto necessario avere ben chiaro l’iter da seguire: ogni TSO risulta comunque diverso da un altro perché le variabili che entrano in gioco sono davvero tante. C’entrano la tipologia di paziente e il suo comportamento, la preparazione e competenza del personale che interviene e anche l’ordine stesso di arrivo dei soggetti coinvolti (nell’immaginario comune potrebbe non fare differenza, ma l’arrivo delle forze dell’ordine prima dei sanitari, e viceversa, potrebbe cambiare totalmente la riuscita o meno dell’intervento e le sue modalità). Il rischio principale è che il TSO possa essere interpretato ed utilizzato come rapido strumento di controllo e di “cattura”, perdendo la sua “eccezionalità” e complessità.

Se così fosse, e se di fatto il TSO venisse ancora visto come un mezzo per togliere di mezzo soggetti considerati socialmente pericolosi o scomodi e non un dispositivo per tutelare il paziente, significherebbe non aver fatto grossi progressi dalla chiusura dei manicomi.

La legge Basaglia e la chiusura (con vent’anni di ritardo) dei manicomi

Con la legge numero 180 del 13 maggio 1978 (Legge Basaglia) – e la successiva istituzione del Servizio Sanitario Nazionale -, l’Italia ha infatti ordinato la chiusura di tutti gli ospedali psichiatrici – è stato il primo paese in Europa a farlo, anche la sua effettiva applicazione è avvenuta circa vent’anni dopo-, promuovendo invece l’istituzione di centri di salute mentale pubblici dediti al supporto, alla cura e all’integrazione sociale del soggetto. In altre parole, la normativa avrebbe dovuto modificare radicalmente la visione che il mondo aveva avuto fino a quel momento delle persone con problemi psichici (e sulla salute mentale in generale) e cercando piuttosto di focalizzare risorse ed energie per migliorare la condizione di vita dei pazienti. Bisognava, insomma, convincersi che quelli che la comunità definiva “pazzi” erano in realtà cittadini con gli stessi diritti e doveri degli altri, e che rinchiuderli e isolarli non avrebbe di certo contribuito alla risoluzione del disturbo. Avrebbe giovato alla società intera, invece, la somministrazione di cure accompagnate da un graduale reintegro del soggetto nella comunità stessa.

“Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri e riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi”. Recitava così il primo articolo della legge 36 del 1904 (prima della Basaglia), la stessa normativa che regolamentava i 98 ospedali psichiatrici presenti sul nostro territorio, al cui interno erano rinchiusi quasi 100mila pazienti. Fra le sue righe erano contenute indicazioni piuttosto vaghe, e che per questo potevano essere “sfruttate” anche nei confronti delle persone che non erano affatto pericolose, che non avevano bisogno di un trattamento così estremo (come i casi di depressione) o che in realtà non necessitavano affatto di alcun tipo di trattamento (come le persone richiuse per via del loro orientamento omosessuale).

Sebbene la legge Basaglia abbia di fatto rivoluzionato quegli anni, sia Franco Basaglia (da cui prende il nome la normativa) che il ministro della sanità dell’epoca, Luigi Mariotti, sapevano che il testo avrebbe dovuto subire delle modifiche e delle precisazioni. Ma questo non avvenne mai. Tuttavia gli vanno riconosciuti dei meriti: fu la prima norma a parlare dei malati non solo come malati, ma come individui con diritti inalienabili.

Quando si può richiedere un Trattamento Sanitario Obbligatorio

Partiamo dal presupposto che in Italia i trattamenti psichiatrici sono solitamente volontari (insomma non basta identificare un disturbo per obbligare una persona a curarsi) e prevedono che il paziente sia adeguatamente informato sulle terapie somministrategli (a cui può sottrarsi in qualsiasi momento). Tuttavia la legge prevede che, nel caso in cui un soggetto con problemi psichiatrici dimostri di essere potenzialmente pericoloso per se stesso e per la comunità, questo possa essere sottoposto a cure obbligate.

L’emanazione di tale provvedimento, di cui si dovrebbe fare carico il sindaco del Comune di residenza o del Comune dove la persona si trova in quel momento – anche se non accade quasi mai perché di solito se ne occupa un assessore delegato – può avvenire solo in presenza di due certificazioni, scritte da due medici diversi, non per forza psichiatri (per la legge l’importante è che uno dei due appartenga alla struttura pubblica, come l’ASL), e che concordino su alcuni punti: che la persona si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici; che gli interventi proposti vengono rifiutati; e che non è possibile adottare tempestive misure extra ospedaliere. È importante che sussistano tutte e tre le condizioni, contemporaneamente e che, oltre a questi, i medici facciano una valutazione specifica del caso, dando motivazioni concrete e reali. Insomma, niente precompilati generici o modelli prestampati.

Come avviene un Trattamento Sanitario Obbligatorio

Dopo le perizie mediche e la promulgazione dell’ordinanza del Sindaco – che deve avvenire entro 48 ore dalle indicazioni sanitarie – forze di polizia e personale sanitario intervengono per invitare il paziente a recarsi in un reparto psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc). Se questo non avviene “spontaneamente”, i soggetti coinvolti sono autorizzati a prelevare il soggetto con la “forza” e condurlo presso il reparto con maggiore disponibilità di posti letto (anche se la legge prevede in teoria che il paziente abbia diritto a scegliere in autonomia il reparto di degenza).

Il Sindaco (o chi per lui) ha poi l’obbligo di inviare l’ordinanza di TSO a un Giudice Tutelare – a cui sono affidate funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci – entro le 48 ore successive al ricovero per convalidare il provvedimento. Se non accade, quest’ultimo potrebbe decadere.

Il TSO non può durare oltre i 7 giorni. In caso contrario l’Spdc che ha preso in cura il paziente deve comunicare al sindaco il numero di giorni aggiuntivi in cui intende ulteriormente trattenere l’individuo, motivando tale scelta. Il tutto deve essere costantemente notificato al Giudice Tutelare, che ne valuta l’approvazione. In ogni caso, una volta terminato il TSO o in mancanza delle autorizzazioni necessarie, il paziente ha il diritto di essere dimesso in qualsiasi momento lo voglia (ma non tutti ne sono a conoscenza).

Funziona davvero così? In teoria. La pratica, come spesso accade, è molto diversa e “frettolosa”. Nella maggior parte dei casi a richiedere un TSO sono familiari o persone vicine al paziente, mettendosi in contatto con il servizio psichiatrico locale o direttamente con le forze dell’ordine. La richiesta di trattamento (quella che come abbiamo detto per esistere necessita che accadano in contemporanea certe cose) viene compilata in realtà dal medico dell’ambulanza sopraggiunta sul posto o dal medico di base. Insomma, non esiste una regola, e richiesta e convalida finiscono per essere portate a termine dalla stessa persona. Solitamente sono le forze dell’ordine a prelevare il paziente (impreparate a gestire situazioni psicologiche così delicate) anche prima della firma del sindaco (o chi per lui) e senza che si verifichino per forza quelle condizioni di pericolosità di cui parlavamo.

In altre parole, ciò che dice la legge rimane su carta e nemmeno il paziente coinvolto sa bene quali sono i suoi diritti. Ad esempio chi è soggetto a TSO (o chiunque gli sia vicino) può fare ricorso al Sindaco e nonostante il principio di tale provvedimento preveda delle cure obbligatorie, queste devono essere riferite con chiarezza al paziente, che può scegliere fra diverse opzioni di terapie. Il TSO infatti non giustifica o consente in alcun modo né violenza fisica né quella psicologica.

Ci sono ancora troppi TSO in Italia (e alcune persone sono morte)

Ancora oggi, però, sono molti i cittadini che, prelevati con la forza dalla polizia per via di un TSO, hanno perso la vita in circostanze misteriose. È il caso di Mauro Guerra, 32enne ucciso con un colpo d’arma da fuoco nell’addome il 29 luglio 2015 a Carmignano di Sant’Urbano, in provincia di Padova. La pallottola proveniva dalla pistola del maresciallo Marco Pegoraro, che inseguiva la vittima dopo averla obbligata a TSO per motivi ancora poco chiari (senza autorizzazione medica o mandato). Mauro, raggiunto dallo sparo, è rimasto a terra per diverse ore, senza che nessuno si accertasse che fosse morto per davvero. Quello di Guerra non è un caso isolato. C’è anche Andrea Soldi, affetto da schizofrenia, ucciso da tre vigili e lo psichiatra che il 5 agosto 2015, a Torino, eseguirono con troppa violenza un TSO, causandone la morte. Andrea aveva infatti cercato di opporre resistenza ai tentativi delle autorità di effettuare il Trattamento, motivo per il quale è stata praticata su di lui una mossa di soffocamento che si è rivelata fatale.

Seppure in Italia il numero dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) sia relativamente basso rispetto agli altri paesi, la richiesta di interventi di questo tipo (che ricordiamolo, dovrebbero invece essere impiegati in rarissimi casi di estrema pericolosità) è ancora molto alta. E, soprattutto, prevista in casi in cui non andrebbe neppure presa in considerazione. Spesso infatti si utilizza la stessa procedura adottata per psicopatologie gravi nei confronti di persone che hanno problemi relativi al consumo di droghe o che vivono in condizioni sociali difficili.

Secondo i dati riportati da uno studio, nel 2001 in Italia il tasso annuale di TSO era di 2,4 per 10.000 abitanti. Dopo vent’anni (dati del 2019), la curva si è abbassata, arrivando a 1,3 per 10.000 abitanti, seppur con sostanziali differenze tra le diverse regioni. Tuttavia si tratta di numeri sottostimati: non è facile reperire informazioni negli ambiti in cui certe cose è meglio che non si sappiano.

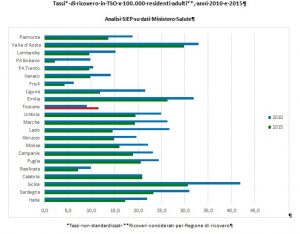

Tradotto in numeri, secondo le stime incrociate del ministero della salute e della Siep (Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica), dal 2010 al 2015 i ricoveri per TSO sono passati da 10.812 a 8.777.

«Ma non è tutto oro quello che luccica. In alcuni casi, infatti, la riduzione appare associata alla scarsa accessibilità dei sistemi di cura, più che all’adozione di adeguate modalità di presa in carico territoriale», riferisce Fabrizio Starace, Presidente della Siep. «In altri termini, alle misure coercitive gli psichiatri ricorrono anche perché non hanno il tempo, il personale o le strutture sufficienti per adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere».

Insomma, c’è ancora un grosso lavoro da fare, su diversi fronti. Le mancanze del sistema sanitario, l’assenza di fondi e personale, l’impreparazione delle forze dell’ordine ad affrontare certe situazioni e l’arbitrarietà dell’utilizzo delle leggi sono ancora uno strumento estremamente pericoloso, soprattutto nelle mani sbagliate.

Gloria Ferrari

21/8/2022 https://www.lindipendente.online

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!