Per un salario minimo legale 70mila firme di popolo ai banchetti di strada

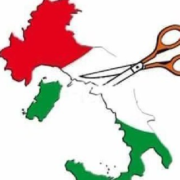

Si è conclusa con un successo la diffcile campagna, nelle strade e davanti ai luoghi di lavoro, di raccolta firme per il salario minimo legale. Resa ancora più difficile dla silenzio di TV e giornali, mentre hanno sponsorizzato quella delle firme online del PD che non hanno nessun valore perchè non certificate.

Questa Legge di inziativa popolare lanciata da Unione Popolare ha un retrorerra nella storia del lavoro.

Nel 1954 l’allora segretario generale Cgil Giuseppe Di Vittorio propone una legge che fissi un minimo garantito di retribuzione per tutti i lavoratori. Ma non verrà mai approvata.

Obiettivo dichiarato della proposta è quello di dare applicazione all’articolo 36 della Costituzione, garantendo ai lavoratori e alle lavoratrici una retribuzione non solo commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, ma anche sufficiente ad assicurare a loro e alle rispettive famiglie un’esistenza libera e dignitosa.

Oggi, progressivamente da alcuni decenni, i salari sono ancor più vergognosamente bassi. al limite della sopravvivenza. Anche quei pochi “fortunati” (i giornali padronali ancora scrivono “privilegiati”) che hanno un lavoro da molti anni, e dunque salari fissati da contratti nazionali stipulati in altre condizioni, negli ultimi anni hanno visto bloccarsi la dinamica verso l’alto. Per precari e discontinui, invece, la dinamica è addirittura discendente, quando si passa da un lavoro all’altro. In molti comparti, specie nella grande distribuzione, i 600 euro al mese per orari settimanali decisi arbitrariamente dalle aziende, sono diventati quasi la normalità.

Per le aziende è ovviamente una pacchia, a un primo sguardo (che è poi quello delle aziende stesse, notoriamente molto miopi). Ma basta guardare il problema da un po’ più in alto – un paese, per esempio – e subito si vede che questa compressione salariale è anche un problema negativo per l’economia capitalistica. Se la gente lavora e viene pagata poco – o addirittura nulla, vedi gli stage – non ha molto da consumare.

Secondo i dati ufficiali dell’Istat, pubblicati pochi giorni fa, i salari italiani sono 3700 euro al di sotto della media europea, con il nostro Paese che si conferma essere tra i peggiori in Europa per redistribuzione della ricchezza.

I cambiamenti strutturali nel sistema economico e nel mercato del lavoro hanno dunque favorito in generale nel mondo e nel nostro paese il declino del sindacato con la diminuzione delle tutele e l’aumento delle forme di ingaggio del lavoro non salariali, atipiche e informali, ovvero precarie.

A questo cambiamento i sindacati maggiori hanno risposto in questi ultimi trentanni tutelando, al minimo sindacale, la parte organizzata, grandi imprese private e lavoro pubblico, con modalità spesso corporative, come quelle di introdurre i doppi regimi di trattamento fra i neo assunti e i più anziani, a partire dal nefasto accordo Dini sulle pensioni e ai diversi rinnovi dei CCNL dalla seconda metà degli anni 90, fino ad arrivare a vere e proprie forme di deregolamentazione sui part-time, sui tempi determinati, su diverse forme di lavoro flessibile o precario.

L’inflazione ha toccato il 12%, la più alta dal 1984, anno segnato dal varo del primo decreto (quello Craxi) che mise per la prima volta in discussione la scala mobile, col taglio di 3 dei 12 punti di contingenza previsti per quell’anno. Dopo la sconfitta del movimento operaio in Fiat, per il padronato italiano si aprivano numerosi spazi per mettere completamente sotto attacco il modello rivendicativo e gli automatismi di recupero salariale di allora.

Per la prima volta la controparte padronale si trovava di fronte ad organizzazioni sindacali disponibili ad auto-imporsi una vera e propria limitazione sulle proprie rivendicazioni ed è proprio li, dentro a quella sconfitta, che emerse il modello concertativo che impose un accentramento delle regole contrattuali e di rivendicazione salariale e dava in cambio al sindacato il riconoscimento del diritto di esistenza.

I cosiddetti “Patti Sociali” e gli accordi interconfederali di allora trovarono suggello negli accordi del 31 luglio del 1992 e del 23 luglio del 1993. Esattamente trent’anni fa fu sancito il modello che impose il crollo inarrestabile dei salari del nostro Paese.

Gli accordi di luglio, vanno visti assieme: il primo, che impose il taglio della scala mobile, sancì che i salari non potevano più essere adeguati al costo della vita. Il secondo, quello del 23 luglio 1993, stabilì l’impossibilità per la contrattazione di attaccare la ricchezza reale e stabilire aumenti contrattuali basati esclusivamente in base all’inflazione predeterminata.

Dopo trentanni di narcotizzazione progressiva delle lotte e delle mobilitazioni, l’azione di persuasione e contrattazione sui grandi temi rispetto ai diversi livelli istituzionali ha perso generalmente capillarità e forza, vedendo un processo di silenziosa esclusione della partecipazione dei sindacati a molti tavoli sociali.

Così come per il vecchio modello contrattuale di matrice concertativa se ne è verificata l’inadeguatezza con la scoperta dell’acqua calda dei salari italiani in perdita di potere d’acquisto dagli anni 90, in controtendenza rispetto al resto d’Europa.

Oggi, il dibattito politico e sindacale in corso, in particolare quello sul salario minimo, mette in evidenza la necessità di recuperare memoria di quegli accordi. Comprendere appieno il fallimento di quel modello dovrebbe permetterci di affrontare con oculatezza politica, e sindacale, questa discussione.

Gli accordi di luglio 92-93 avevano promesso ai lavoratori di allora che la riduzione dei diritti esistenti sarebbe stata controbilanciata dalla possibilità di recuperare o addirittura di accrescere questi diritti attraverso altre sedi. Parole d’ordine che appaiono molto simili a quelle di oggi che attaccano il salario minimo.

Sappiamo però che la storia è stata ben diversa: dicevano “togliere la scala mobile per rafforzare la contrattazione nazionale”, poi sono arrivati a svuotare il contratto nazionale per rafforzare il contratto aziendale, poi non serve più nemmeno quello, perché il modello di oggi è un modello dove la contrattazione è possibile anche individualmente, dove emergono modelli come quello della precarietà lavorativa in cui lo scambio dei diritti avviene sulla base delle libertà e delle disponibilità individuali.

E’ quello dei lavoratori precari dei call center, dei CUP sanitari, dei musei, degli insegnanti a tempo determinato da dieci anni con la loro singola lotta oggi illuminano sulle condizioni disastrate del lavoro a causa delle scelte politiche dei governi da 30 anni e le insufficienze delle risposte sindacali delle grandi OSS..

E’ quello che quotidiano che emerge dalle cause per lavoro, dagli infortuni, dalle denunce in Procura, all’Ispettorato del Lavoro, ai servizi di Prevenzione e Salute del Lavoro, alla Finanza.

Le cause individuali per lavoro sono diminuite a seguito degli sbarramenti, introdotti dall’ultimo governo Berlusconi, all’accesso alle cause (sempre più onerose per il lavoratore), ma ci sono più cause pilota, vedi le ultime vittorie in tribunale dei raiders.

Introdurre il salario minimo per legge a 10 euro l’ora, ridiscutere i contratti al di fuori dei modelli contrattuali figli degli accordi di luglio ‘93, significherebbe rompere la gabbia che ha costretto milioni di lavoratori e lavoratrici alla totale povertà, vedi i migranti perché il salario del lavoro migrante coincide con le condizioni a cui si vorrebbero assoggettare milioni di lavoratrici e lavoratori in Italia.

Il caso più eclatante è sicuramente quello della logistica dove organizzazioni sindacali di base hanno spesso saputo contrastare salari vergognosi spuntando contratti collettivi quasi sempre più decorosi ed economicamente vantaggiosi rispetto a quelli dei sindacati confederali. È assai significativo che queste lotte nel settore della logistica, sostenute in larga misura da lavoratori migranti, siano state perseguite e criminalizzate in vario modo, perfino con specifiche norme nazionali.

Questa LIP di Unione Popolare sul salario minimo legale si differenizia da quella del centrosinistra, è chiara e netta fin dal primo articolo, La sintetizza uno dei promotori, Antonello Patta, “Ogni lavoratore di cui all’art. 2094 codice civile, visto l’art. 36, comma 1, della Costituzione ha diritto, con riferimento alla paga base oraria, a un trattamento economico minimo orario non inferiore a 10 euro lordi l’ora». Significa che ogni lavoratore, dovunque lavori e qualsiasi mansione svolga, non può ricevere nel livello di inquadramento più basso meno di 10 euro al lordo dei contributi e delle tasse che deve pagare. Ciò vuol dire una retribuzione lorda mensile di 1730 euro per 173 ore lavorative e un netto di circa 1350 euro. Nel definire la cifra si è ritenuta irricevibile l’indicazione proveniente da più parti, compresa la direttiva europea, per un salario minimo corrispondente al 60% della mediana delle retribuzioni, che avrebbe comportato una paga oraria tra i sei e sette euro e un mensile netto tra 850 e 950 euro, pari o prossimi alla soglia di povertà relativa per un lavoratore singolo. Una soglia che, come si diceva, andrebbe rivista alla luce dell’inflazione a due cifre e che cresce di almeno il 50% nel caso di lavoratori con un familiare a carico, condizione attualissima vista l’esplosione del fenomeno delle famiglie monoparentali, la maggior parte delle quali hanno una donna come capofamiglia.”

Redazione Lavoro e Salute

https://www.lavoroesalute.org/

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!