Gli affari del fascismo e delle imprese italiane ad Auschwitz

Una complicità nella Shoah poco conosciuta, nonostante quanto scrisse Primo Levi in “Se questo è un uomo”. Ma ecco cosa è emerso nel porre nuove domande alla Storia: riguarda un’altra pagina dei conti mai fatti con il fascismo, nonché alcune personalità del passato prossimo del mondo del calcio

“La storia della mia relazione con Lorenzo è insieme lunga e breve, piana ed enigmatica. In termini concreti, essa si riduce a poca cosa: un operaio civile italiano mi portò un pezzo di pane e gli avanzi del suo rancio ogni giorno per sei mesi; mi donò una sua maglia piena di toppe; scrisse per me in Italia una cartolina, e mi fece avere la risposta. Per tutto questo, non chiese né accettò alcun compenso, perché era buono e semplice, e non pensava che si dovesse fare il bene per un compenso. Io credo che proprio a Lorenzo debbo di essere vivo oggi; e non tanto per il suo aiuto materiale, quanto per avermi costantemente rammentato …di essere io stesso un uomo”, Primo Levi, “Se questo è un uomo”.

Chi era quel “libero” operaio civile Lorenzo che lavorava nel cantiere/lager di Auschwitz III-Buna–Monowitz e permise a Primo Levi di sopravvivere all’orrore pianificato, sino alla liberazione da parte dell’Armata Rossa, il 27 gennaio 1945?

Una domanda che la maggior parte dei lettori non si è mai posta, così come non l’hanno fatto molti dei curatori delle tante edizioni in cui questo libro è stato diffuso, e la cui risposta avrebbe fatto luce sulla complicità delle imprese italiane, e del fascismo, con il sistema concentrazionario nazista e la Shoah.

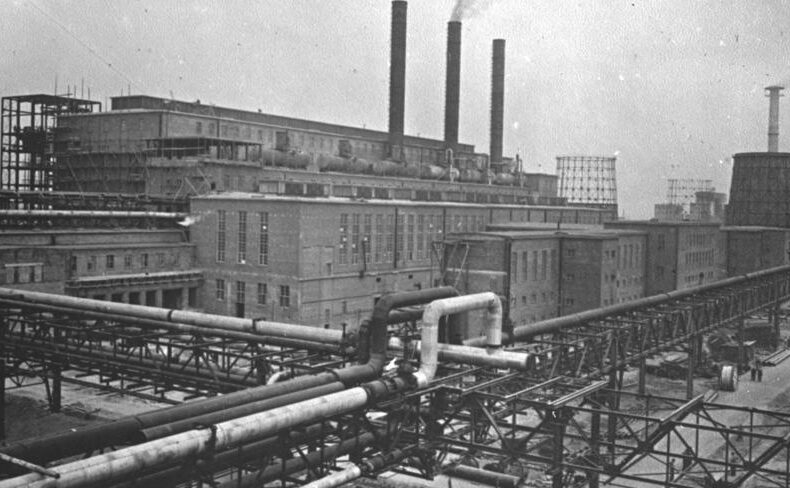

Auschwitz e gli altri lager non furono solo pianificazione dello sterminio di milioni di ebrei, minoranze etniche, perseguitati politici, partigiani, ecc, ma anche inumano sfruttamento dei deportati, nella veste di schiavi lavoratori nella produzione bellica, sino all’esaurimento fisico, per esser poi eliminati e sostituiti da altri. A circa sei chilometri da Auschwitz dall’estate 1942, sorse il complesso industriale di Monowitz con l’annesso campo di Auschwitz III, ove l’industria chimica Farben cercò di produrre benzina sintetica dal carbone. Vi lavorò anche il deportato Primo Levi. Una fabbrica dell’orrore costruita con il contributo decisivo di industrie italiane, i cui lavoratori furono affiancati da deportati-schiavi.

Una vicenda vergognosa che la storiografia ufficiale sull’Olocausto ha preferito non approfondire, seguendo le linee guida, condotte in Germania e in Italia, per la denazificazione e la defascistizzazione della società. Gettare la colpa dell’orrore pianificato sui vertici del partito nazista e dei loro più stretti collaboratori, ma salvare la spina dorsale industriale e imprenditoriale dei Paesi ex nemici per farne dei solidi alleati in chiave anticomunista nel clima crescente da Guerra Fredda: fu questa la decisione presa da Usa e Gran Bretagna.

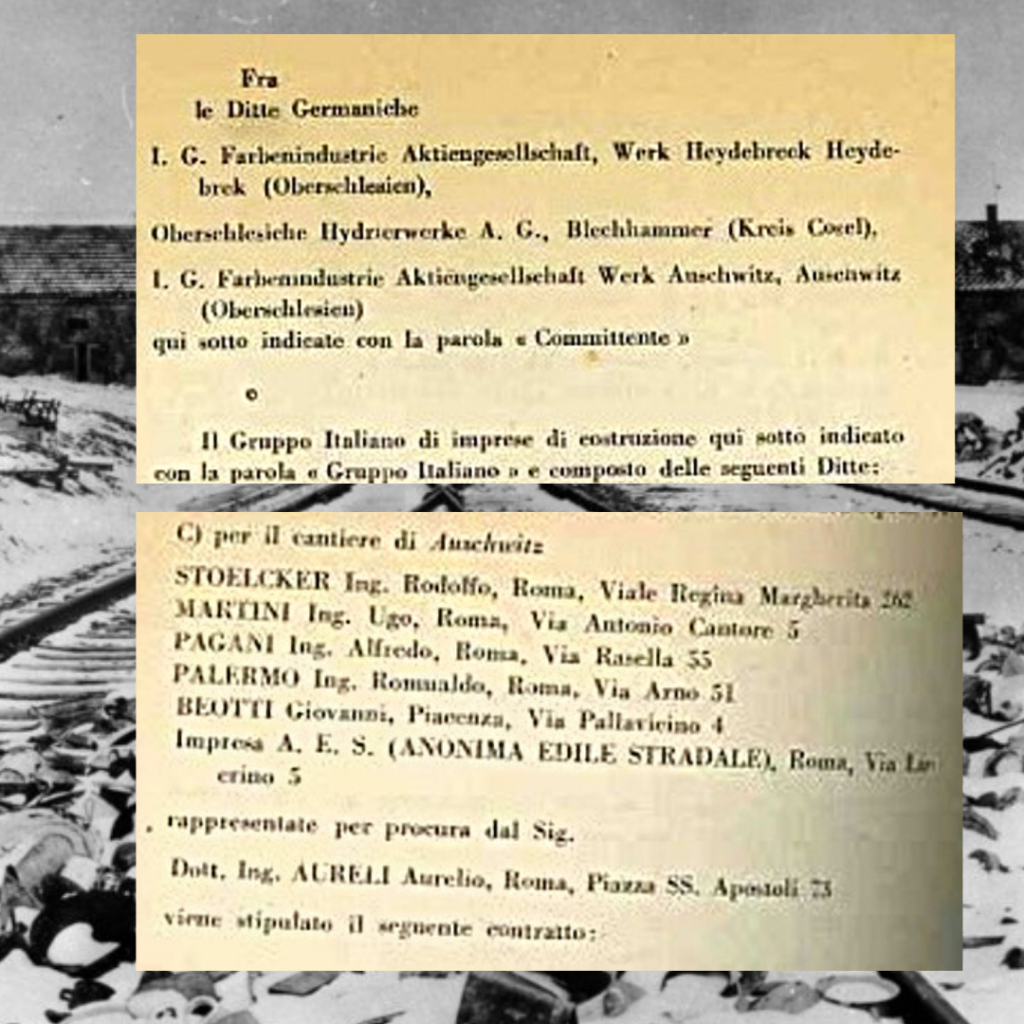

Non è un caso che il documento che conteneva i termini dell’infame accordo tra le imprese italiane e l’industria Farben, che brevettò il famigerato gas Zyklon, fosse acquisito dal Dipartimento di Stato americano e poi dal luglio 1945 custodito per decenni nella Biblioteca del Congresso a Washington. Di esso si ritrovarono tracce solo a fine Novecento, quando fu acquistato da un collezionista di cimeli storici.

Grazie a questo ritrovamento si sono potuti conoscere i particolari di quell’accordo di cui, nel 1942, faceva cenno l’opuscolo della Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini (Fnfce) “Raggruppamento Germania: Contratto per l’esecuzione di lavori di costruzione in partecipazione con imprese germaniche, nei cantieri di Heydebreck, Blechhammer e Auschwitz, Tipografia del Gianicolo, Roma 1942”

L’appalto della vergogna

Nel gennaio 1942 in alcuni incontri preliminari tra funzionari tedeschi e la delegazione Fnfce, fu prospettata, a questi ultimi, la possibilità di agganciarsi alla locomotiva industriale germanica che faceva lucrosi guadagni con l’affitto di deportati schiavi messi a disposizione dalle SS.

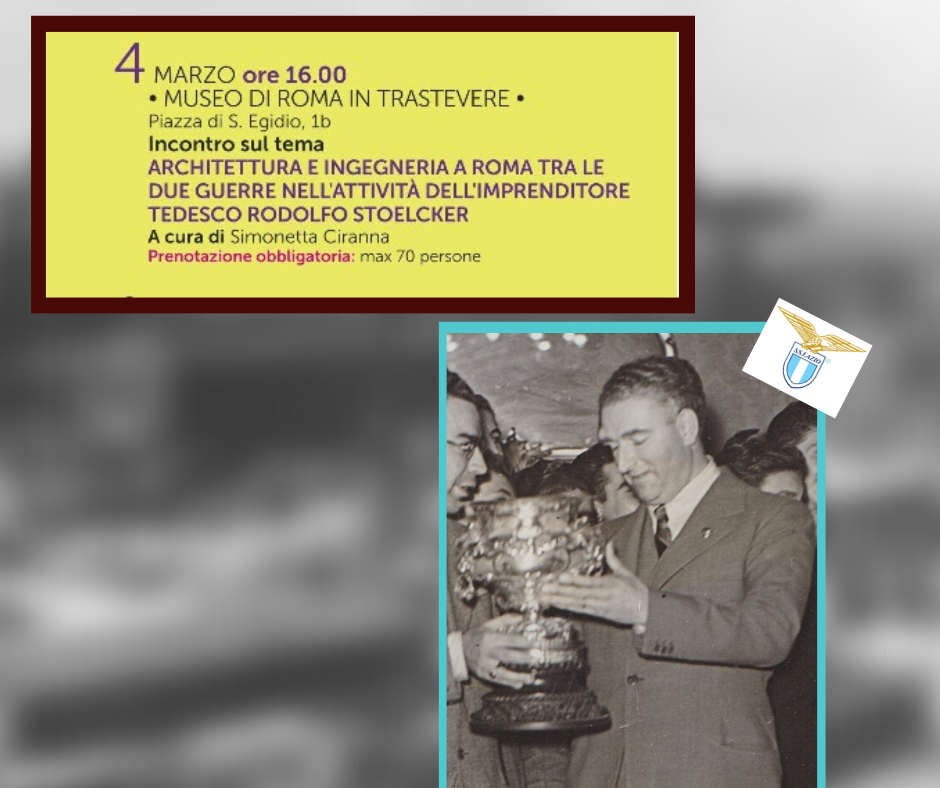

Alcuni imprenditori italiani colsero al volo l’occasione, dando via poi alle premesse del contratto di appalto firmato il 14 marzo 1942, a Roma, dall’ing Aurelio Aureli, presidente della Corporazione Fascista dei Costruttori (nonché presidente e consigliere delegato della Lazio), in nome di un consorzio di aziende italiane, che avrebbero operato presso tre siti industriali tedeschi.

Tra questi ultimi, quello nascente nei pressi di Auschwitz-Monowitz, dell’IG Farbenindustrie AGl, dove avrebbe operato quale capocommessa la “Ingegner Stoelcker Rodolfo”, Roma, Viale Regina Margherita 262, rinomata per le sue opere in ferro e cemento armato nella Capitale e avente stretti rapporti con i gerarchi fascisti romani. Le aziende italiane sub appaltatrici, da essa dipendenti e impegnate in Auschwitz III, furono la Martini ing Ugo, Roma; Pagani ing Alfredo, Roma; Beotti Giovanni, Piacenza; Impresa A.E.S (Anonima Edile Stradale), Roma.

Il contratto di Auschwittz III-Buna Werke Monowitz prevedeva l’impiego di 1.196 operai italiani, più 4 cucinieri e 3 interpreti, con una paga media 8 marchi al giorno equivalente a 250 marchi al mese, vitto e alloggi compresi, cui furono affiancati in seguito migliaia di schiavi, ebrei e non solo.

La manodopera richiesta: 20 capomuratori, 190 muratori, 12 calcinatori, 20 capocarpentieri, 200 carpentieri, 15 capocementisti, 135 cementisti, 8 calcinaroli, 10 capoferraioli, 100 ferraioli, 25 manovratori pattipali, 19 escavatoristi,19 conducenti di locomotive, 11 aggiustatori di auto, 33 installatori, 33 elettricisti, 325 manovali, ecc.

Un totale di 1.196 unità, il cui ottimo lavoro espletato nei primi mesi ad Auschwitz fu tanto apprezzato dagli esecutori contrattuali nazisti che, questi ultimi, nel gennaio 1943, giunsero a ricattare l’Italia fascista e Mussolini, di tagliare i rifornimenti di benzina e materie prime strategiche, se i lavoratori italiani, non fossero rientrati al loro posto, dopo le ferie natalizie. Una riluttanza degli operai ben comprensibile per l’essere quotidianamente testimoni dell’inumano sfruttamento e delle sevizie sugli schiavi-deportati, che in quel cantiere morirono in 10.000.

Un contratto d’appalto che teoricamente si sarebbe dovuto interrompere dopo otto mesi dalla firma, salvo proroghe, ma, grazie alla testimonianza di Primo Levi, sappiamo che esso si protrasse ben dopo l’8 settembre ’43, e sin poco prima l’arrivo dell’Armata Rossa ad Auschwitz.

I lavoratori italiani, che per mesi e anni furono colposamente testimoni e complici dell’orrore concentrazionario, preferirono tacere al loro ritorno in Italia, salvo pochissime eccezioni, come quella dell’operaio Giovanni Busicchia che raccontò la sua vicenda nel film documentario Monowitz. Ein Tatort (Germany/Poland/Italy, 2002, diretto da Alfred Jungraithmayr), che non è mai stato fatto circolare in Italia. Quella di Busicchia è la storia di un operaio che, a metà di aprile 1942, dopo un mese di duro lavoro e di sgomento, decise di provare ogni espediente pur di rientrare immediatamente in Italia ma, nonostante l’essersi dato malato, gli fu imposto di restare. Egli maturò e concretò l’idea di darsi a una spericolata fuga che finì con la cattura da parte della polizia di frontiera tedesca e la sua consegna a quella italiana, finendo per alcuni mesi in prigione.

Dalla sua testimonianza possiamo avere la conferma di ciò che a suo tempo fu scritto con grande enfasi nell’estate 1942, dal Corriere dei Costruttori, organo della Federazione fascista dei costruttori italiani, cioè della celerità con la quale le aziende italiane inviarono, ad aprile ’42, appena tre settimane dalla firma dell’accordo, dirigenti, ingegneri e operai presso i tre siti industriali interessati all’appalto, compreso quello di Auschwitz-Monowitz.

Lo stesso ingegner Aurelio Aureli fece diversi viaggi in Germania per assicurarsi che le imprese italiane non fossero inadempienti e che la Farben badasse a liquidare puntualmente il corrispettivo economico agli imprenditori italiani. A sua volta l’ingegnere italo-tedesco Rodolfo Stoelcker si trasferì da Roma per sovraintendere di persona i lavori ad Auschwitz-Monowitz sino alla fine del conflitto.

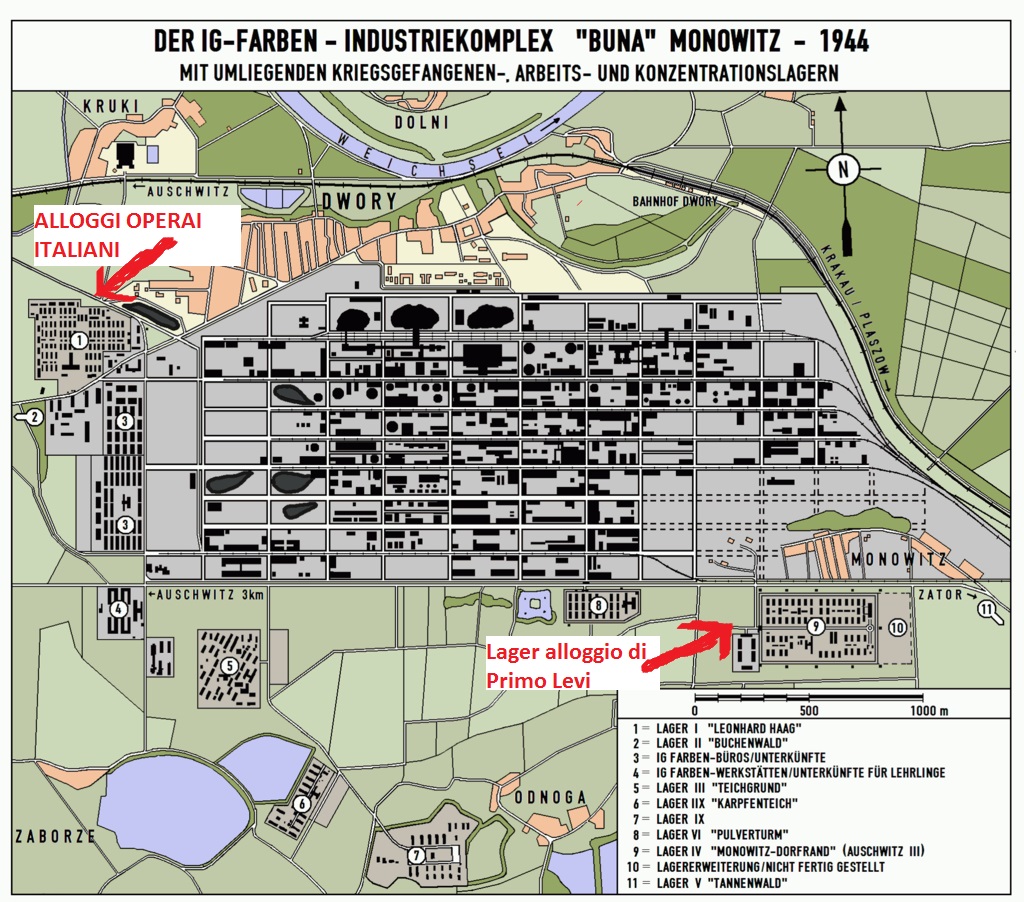

Gli alloggi dell’operaio Lorenzo e del deportato Primo Levi

Dell’ubicazione degli alloggi che ospitarono la manodopera italiana, sono rintracciabili, se pur faticosamente, alcune indicazioni e qualche fortunosa foto. Una è quella del Lager I-Leonhard Haag, situato a ridosso all’impianto Buna-Werk nella parte nord-ovest dello stesso, in una posizione tale per cui a destra si potesse “ammirare la torre del carburo della Buna e dall’altra le ciminiere fumanti delle camere a gas di Auschwitz e Birchenau”. Il Lager I- Leonard Haag, un classico campo di baracche non difforme dallo standard germanico del tempo, distante più di due chilometri dal Lager IV-Dorfrand o “Buna” camp, più conosciuto come “Monowitz”, che era destinato agli ebrei e ospitò Primo Levi, era situato nell’estremità opposta a sud-est. La costruzione di quest’ultimo fu iniziata nell’ottobre 1942, dopo che un’epidemia di tifo aveva colpito i deportati di Aschwitz e Birchenau mettendo in pericolo l’approvvigionamento di manodopera alla Farben, da parte delle SS.

Sino a quella data, e dall’aprile del 1942, quando i primi deportati iniziarono a preparare il terreno della Buna-Werke, centinaia di loro furono costretti quotidianamente a percorrere a piedi i sei chilomentri che separavano il Lager principale di Auschwitz dal cantiere in costruzione e poi più “benevolmente” dal luglio 1942, condotti dalle SS in treno e fatti scendere alla stazione di Dwory, antistante all’impianto della Farben.

Paradossalmente, quel luogo di morte, cui Primo Levi sopravvisse anche grazie all’aiuto di Lorenzo, che avrebbe dovuto essere il luogo ove l’industria chimica tedesca doveva sperimentare la pietra filosofale con cui trasformare il carbone in benzina, si tramutò nel più colossale esempio di un’opera inutile e sanguinosamente costosa. Da quell’impianto non fu prodotto mai un litro di carburante, mentre circa diecimila schiavi-deportati vi morirono a causa delle percosse, delle impiccagioni sommarie, della fame, di malattie e incidenti, o semplicemente per l’essere avviati alle camere a gas di Birchenau, quando ormai ritenuti inabili al lavoro.

L’inutile processo di Norimberga

Nel 1947, il sesto processo di Norimberga, intentato contro l’IG Farben e i collaboratori delle SS, accusati dell’assassinio e della tortura di migliaia di esseri umani, terminò con condanne a dir poco vergognose. Per esempio a Karl Krauch, presidente IG Farben, venne comminata la pena di 6 anni; a Fritz Ter Meer responsabile di Buna Monowitz, di 7 anni; a Otto Ambros, capo produzione chimica Buna Monowitz, di 8 anni; a Ernest Buergin responsabile impianto, di 2 anni; Heinrich Buetefisch, capo produzione e colonnello SS, di 6 anni; Walter Duerfelld, capo costruzioni Auschwitz III-Buna Monowitz, di 8 anni.

La Farben divenne nel dopoguerra un contenitore vuoto cui fu impossibile far pagare l’orrore subito dalle sue vittime. La chimica tedesca, nella quale si riciclarono gli ex dirigenti e ricercatori della Farben, così come alcune imprese dell’indotto, grazie all’impulso ricevuto dalla ricerca scientifica dallo sforzo bellico nazista e i finanziamenti post-bellici dagli Usa, divenne nel dopoguerra il fiore all’occhiello della economia della Repubblica Federale Tedesca.

Il vuoto della Memoria

Nel dopoguerra, nonostante che l’impresa ing Stoelker Rodolfo fosse stata inserita nella lista nera delle imprese schiaviste coinvolte nell’Olocausto (rintracciabile con il numero 3898 a questo link del sito Schiavi di Hitler, ritornò tranquillamente in affari in Italia nel campo edilizio. Tra le sue attività più rilevanti di quel periodo è la costruzione del ponte sul fiume Orta, in Abruzzo, in collaborazione con l’ingegner Morandi, il progettista del ponte “Morandi” di Genova. Nel 1955, Stoelker dichiarò fallimento chiudendo ogni attività.

Qualche tempo fa, con il patrocinio del Comune di Roma, fu organizzata una mostra sulle sue opere nella Capitale, per esaltarne il genio imprenditoriale e creativo, mostra sospesa solo a causa della pandemia. L’ing. Aurelio Aureli, premiato con onorificenze dal regime fascista per la sua opera d’intermediazione con la Germania nazista, ancor oggi è ricordato dai tifosi laziali quale uno sportivo e indimenticabile presidente, mentre la comunità dell’industria edilizia lo onora come un abile imprenditore.

Noi antifascisti preferiamo ricordare l’operaio Lorenzo che non si voltò dall’altra parte e rimase un uomo.

Antonio Camuso, Archivio Storico Benedetto Petrone

PUBBLICATO MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!