A PROPOSITO DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE

Seguo sempre con particolare interesse gli articoli relativi a problematiche di Legislazione del lavoro ospitati, con regolare periodicità, dal sito della Fondazione “Anna Kuliscioff”; promotrice, nel 1889, con Filippo Turati e Lazzari, della Lega Socialista milanese e ispiratrice della legge, approvata nel 1901, a tutela del lavoro minorile e femminile.

L’ultimo articolo pubblicato, a cura di Claudio Negro: “Lotta alla precarietà: la via dell’inferno è lastricata di buone intenzioni”, ha rappresentato l’ennesima occasione per produrre un’ulteriore “difesa d’ufficio” dei contratti a termine.

Stessa cosa ha ritenuto di dover fare Pietro Ichino che, attraverso il suo sito, ha subito rilanciato l’articolo, condividendone – evidentemente- le considerazioni.

L’autore anticipa che il suo intervento è determinato dalle dichiarazioni di Di Maio, secondo il quale è indispensabile procedere a una revisione del Jobs-act tramite un “Decreto di Dignità”, che ponga fine alla precarietà.

Premetto, a onore della verità, che l’esordio di Negro, non è tra i più fortunati. Infatti, prima ancora di illustrare la sua posizione di merito, con la consueta certezza, afferma: “Peccato che i contratti a termine non siano normati dal Jobs-act (cui fa riferimento Di Maio), ma il merito della questione è terribilmente serio”.

Si tratta, purtroppo, di un evidente lapsus!

Come a tutti noto, in realtà, il c. d. “Decreto Lavoro 2014”, frutto della conversione in Legge nr. 78, del 16 maggio 2015, del decreto legge nr. 34, del 20 marzo 2014 – contenente, tra l’altro, una serie di importanti novità in materia di contratti a termine – rappresentò il primo pilastro del Jobs-act che, successivamente, sarebbe stato completato con gli altri interventi già definiti in un precedente Disegno di legge-delega relativo a materie quali: ammortizzatori sociali, politiche attive, sostegno alla maternità e varie.

Non a caso, il Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, nr. 81 – uno degli otto decreti, emessi nel corso del 2015, che costituiscono il complesso di norme del c.d. “Jobs-act” – fu presentato quale provvedimento teso al “riordino” delle tipologie di contratto di lavoro e intervenne, in modo sostanziale, rispetto alla regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Precisato questo primo punto, è opportuno entrare nel merito delle valutazioni espresse dall’autore dell’articolo.

Evitando di riportare, nel dettaglio, le considerazioni espresse da Negro, evidenzio le cose che ritengo più interessanti.

Il primo elemento è fornito attraverso una serie di dati Eurostat, in base ai quali si rileva che il numero complessivo di contratti a termine sottoscritto in Italia è, più o meno, in linea con quello della media dell’Area Euro.

Ciò serve all’autore per contestare Di Maio che, attraverso una recente dichiarazione, aveva dichiarato che, a suo parere, negli ultimi anni si era assistito a un vero e proprio “boom” di questa particolare tipologia contrattuale.

In effetti, rispetto a questa prima questione, va evidenziato che la estrapolazione di un solo “elemento” da un complesso di dati statistici – anche se, di per sé, rispondente al vero – è poco significativo e, se non si discute nell’ambito di un quadro più complessivo, con il supporto di più ampie informazioni, non garantisce la piena veridicità di ciò che si pretende di dimostrare.

In questo senso, la prima notizia fornita da Claudio Negro, rispetto al numero complessivo dei T.D. è molto interessante, ma, in assoluto, non ci dice granché.

L’informazione appare, invece, molto più utile e concreta – fonte di adeguati confronti e approfondimenti – se, come già detto, inserita in un contesto più ampio ed analitico.

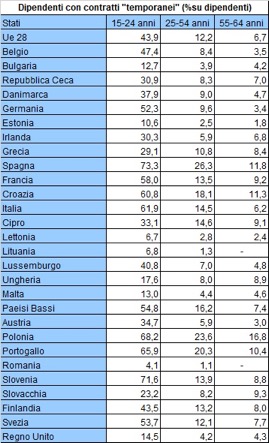

Grazie alla Tabella 1, appare allora chiaro che Di Maio non dice una sciocchezza quando sostiene che, nel nostro Paese, rispetto alle medie dell’UE, il numero dei lavoratori dipendenti, con contratti a tempo determinato, è eccessivamente alto; in particolare, tra i giovani.

Tabella 1

(dati Eurostat anno 2017)

Solo a titolo di cronaca, ancora rispetto a questa tabella, aggiungo che le altissime percentuali della Spagna, in tutte le tre fasce di età, sono state motivo di una sentenza (14 settembre 2016) della Corte di Giustizia Europea la quale, relativamente all’eccessivo numero di contratti a tempo determinato avviati nella P. A. ha sancito che “i contratti non possono essere rinnovati per compiti permanenti e duraturi che appartengono alla normale attività del servizio ospedaliero ordinario. La ragione obiettiva deve poter giustificare concretamente la necessità di far fronte ad esigenze provvisorie e non ad esigenze permanenti”.

Il secondo punto evidenziato dall’autore dell’articolo – teso a dimostrare la sostanziale inutilità della richiesta del M5S di ridurre l’attuale possibilità di sottoscrivere T.D. della durata massima di 36 mesi – è relativo alla durata media di questi contratti.

In base alle cifre fornite – relativamente alle quali suggerisco che sarebbe sempre corretto e doveroso citare le “Fonti” – Negro evidenzia che iRitengo, quindi, T.D. pari o inferiori a 1 anno sono, in Italia, 1.850 mila, quelli superiori meno di 370 mila e, in particolare, quelli che superano i 36 mesi (durata massima, salvo ulteriori 12 mesi concordati in sede di Divisione territoriale del Lavoro) sono meno di 90 mila.

Negro ne deduce che porre un limite inferiore ai 36 mesi, o, addirittura, anche ai 24, produrrebbe “esiti davvero marginali”; ergo, la richiesta di Di Maio non ha sufficienti motivi a sostegno.

Si tratta, evidentemente, di un modo particolare di leggere la realtà.

Qualcuno, infatti, proprio in considerazione della riconosciuta “marginalità” dei contratti a termine che superano la durata dei 24 mesi, potrebbe legittimamente chiedersi – come fa Di Maio – del perché continuare a consentirli.

Bisognerebbe, però, cominciare a chiedersi – e spiace che Negro non avverta l’esigenza di farlo – se è vero che contratti a tempo determinato di così lunga durata non rappresentino una contraddizione in termini rispetto a esigenze funzionali delle aziende che paiono richiedere, invece, caratteristiche di stabilità medio-lunga (della forza lavoro) piuttosto che temporanee!

E qui siamo, a mio avviso, a un altro punto critico della normativa italiana sui contratti a termine. Si rende, quindi, opportuna una breve parentesi di carattere informativo.

In questo senso evidenzio che il famoso “Accordo quadro” dell’UE sui rapporti di lavoro a termine, risalente al 1999, impone agli Stati membri di prevedere nella loro normativa “ al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, mediante ogni mezzo di loro scelta, almeno uno dei tre seguenti punti: 1) le ragioni obiettive mediante le quali il rinnovo dei contratti a tempo determinato può essere giustificato, 2) la durata massima complessiva per la quale tali contratti possono essere successivamente conclusi, e 3) il numero di rinnovi possibili di tali contratti.

Come noto, la normativa italiana – successivamente alla legge 6 settembre 2001, nr. 368, che già aveva “allentato” alcuni vincoli previsti per il T.D. – è intervenuta “ad abundantiam” su tutti e tre i fronti.

Intervenendo, in particolare, rispetto alle “ragioni obiettive” – previste dal primo punto dell’Accordo – che avrebbero dovuto motivare la possibilità di ricorrere al lavoro a termine, piuttosto che a quello a tempo indeterminato. In questo senso, in Italia, da parte dei governi che si sono succeduti al Berlusconi I, si è inteso, addirittura, esagerare!

La conseguenza è che oggi, nel nostro Paese, nello stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato non vi è più l’obbligo di specificarne le ragioni giustificatrici. Di conseguenza, “per apporre un termine al contratto di lavoro, non è più necessario specificare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall’art.1 del D. Lgs. 368/2001 ante riforma. È inoltre previsto che il contratto acausale non venga più limitato al primo contratto a termine, la cui durata, comprensiva della proroga, era di 12 mesi nella precedente formulazione. L’unica eccezione è rappresentata dalle assunzioni che hanno caratteristiche di sostituzione o stagionalità, per le quali, per ragioni di trasparenza, è opportuno che i datori di lavoro specifichino la ragione che ha portato alla stipula del contratto a tempo determinato”.

Questo ha, inevitabilmente, prodotto, da parte di gran parte dei datori di lavoro – in particolare, ma non solo, quelli di settori quali il commercio, la grande distribuzione e i servizi in genere, senza dimenticare le AA.PP. – il ricorso alla stipula di reiterati contratti di lavoro a termine; anche per coprire esigenze di personale di carattere non temporaneo. Ritengo, quindi, che il venir meno dell’obbligo di indicare una “causale” – di carattere oggettivo e di natura almeno contrattuale, se non legale – per poter accedere a tale, specifica, tipologia contrattuale, abbia prodotto, in sostanza, la completa liberalizzazione dello strumento. Con una serie di gravi conseguenze; tutte in negativo, per i lavoratori coinvolti.

Al riguardo, però, sono in molti a sostenere che nulla garantisce che limitare il ricorso ai contratti a termine – riducendone la durata o, più opportunamente, ripristinando causali oggettive – possa tradursi in un automatico e corrispondente aumento delle assunzioni a tempo indeterminato (almeno formalmente, più stabili).

Ciò è sicuramente vero, ma è altrettanto vero che oggi, con l’avvento del “Contratto a tutele crescenti”, sono caduti quelli che venivano definiti i “lacci” e i “lacciuoli” dell’ex rapporto di lavoro a tempo indeterminato (vedi la c.d. “giusta causa”, di cui all’art. 18 dello Statuto) ed è molto più semplice procedere a interruzioni unilaterali, da parte datoriale, dei rapporti di lavoro.

Com’è altrettanto vero che il consentire la stipula di rapporti a termine anche per centinaia di migliaia di posizioni lavorative che, in effetti, richiedono prestazioni permanenti nel tempo – come accade, ad esempio, in migliaia di esercizi appartenenti alla grande distribuzione commerciale – rappresenta una contraddizione in termini rispetto al Capo l, art.1, del D. Lgs 81/2015:” Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”.

Trattasi, inoltre, di una colossale e iniqua “presa in giro” per centinaia di migliaia di lavoratori, giovani, ma non solo, che vengono tenuti “in ostaggio” – senza alcuna possibilità o pur minima velleità di opporre qualsiasi forma di opposizione e resistenza – da datori di lavoro senza scrupoli che li sfruttano e alimentano i ricatti rinviando a una “stabilizzazione” che, nella stragrande maggioranza dei casi, resterà una chimera.

Un altro elemento molto interessante rilevato nell’articolo di Negro è rappresentato dal dato relativo alla percentuale di trasformazione, nel corso dell’anno, dei contratti a termine in contratti “definitivi”; come li definisce l’autore.

In sostanza, trattasi – anche se manca ancora l’indicazione della “fonte” – di un 7 per cento; pari al dato della Francia e della Spagna.

Un altro importante elemento, non secondario, ai fini di una valutazione finale, è rappresentato dalla percentuale di lavoratori che hanno preferito il tempo determinato a un’eventuale assunzione a tempo indeterminato.

È importante evidenziare che solo il 2,3 per cento dei lavoratori italiani, a fronte di una media europea tra il 9 e il 10 per cento, ha scelto di lavorare con rapporti di lavoro temporanei.

Concludo con una considerazione che reputo fondamentale. Per onestà intellettuale di chi intende trasmettere un messaggio e, per amore della verità, resta indispensabile non limitarsi ad “estrapolare” un (pur significativo) dato da un contesto più complesso, per articolare e sostenere le proprie teorie.

Tornando, quindi, molto velocemente, ai dati relativi alla diffusione dei T.D. negli altri Paesi, è doveroso rilevare che, se si intende fare il confronto con altre realtà dell’UE, resta indispensabile offrire tutte i dati disponibili. In questo senso, ad esempio, dire che in Germania “E’ ammesso il termine di un contratto di lavoro, se esso è giustificato attraverso una ragione concreta”, rappresenta il minimo per un’informazione più corretta e meno evasiva.

Così come è il caso di evidenziare che, in Olanda, chi abbia lavorato per lo stesso datore di lavoro per due anni, con contratti a tempo determinato, ha diritto al contratto permanente se il rapporto di lavoro continua. Precedentemente questo avveniva dopo tre anni.

Ciò è la palesa dimostrazione che, in Italia – se ancora qualcuno non l’avesse ben capito – si ricorre al classico ritornello “Ce lo chiede l’Europa” solo quando si tratta di ridurre i diritti e le tutele a favore dei lavoratori; come quando si trattò di cancellare le garanzie offerte dall’art. 18 dello Statuto!

Di certo non è mai stato richiamato per adeguare (in meglio) all’Europa le norme sui contratti di lavoro a tempo determinato.

Renato Fioretti

Esperto Diritti del Lavoro.

Collaboratore redazionale del periodico cartaceo Lavoro e salute

26/6/2018

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!