Allarme globale sull’università. Intervista a Tomaso Montanari

Dare spazio e fare durare cosa, nelle università, inferno non è. Intervista a Tomaso Montanari sull’allarme del sapere libero. Non solo in Italia

Il libro di Tomaso Montanari, Libera università (Einaudi, 2025) è frutto di un’urgenza. Si avverte un sentimento d’allarme, e si denuncia una situazione che si sta sviluppando contemporaneamente in più paesi. In particolare, in Italia, Ungheria e Stati uniti, con cronologie leggermente sfalzate in ragione delle diverse date elettorali, l’Università è entrata in conflitto con il potere esecutivo. Anzi il contrario: membri dei governi (La Russa, Meloni, Vance, Orbán) hanno messo sotto accusa l’Università.

Secondo persone come Lollobrigida e Foti, studenti e docenti universitari sono in preda a sentimenti eversivi. Una delle scintille, però, è stata la mobilitazione trasversale a favore della Palestina e contro la guerra di Israele: sgomberi violenti negli Usa, scontri di piazza contro studenti medi e universitari in Italia e Francia, ma soprattutto annullamento di lezioni, come quella di Nancy Fraser in Germania alla cattedra Alberto Magno di Colonia. Questo significa che il conflitto non si limita a uno scontro a due, tra gli esponenti di una torsione antidemocratica nella svolta autoritaria transnazionale di questi mesi e la vecchia Università come rappresentante del mondo intellettuale. Anche i paesi che mantengono una posizione liberale, non ancora completamente allineata alla svolta trumpista, mettono la libertà del dibattito universitario sotto «cautela».

Che cosa succede, professor Montanari? Come si è arrivati a questo scontro così diretto, inedito, transnazionale?

È verissimo che anche in Germania ci sono state delle pesanti censure. Sulla situazione tedesca il contributo più completo mi pare quello di Donatella Della Porta. Il caso tedesco ha delle sue particolarità, che riguardano il suo rapporto con Israele e l’elaborazione del trauma della Shoah. In una distorsione incredibile, il senso di colpa nazionale tedesco non tiene più conto del fatto che gli ebrei fossero perseguitati in quanto cosmopoliti, colpevoli cioè di avere più fedeltà nazionali, linguistiche e religiose, e si traduce nel sostegno acritico a uno Stato-nazione, quello di Israele, che di fatto è assimilato a uno Stato occidentale. Anzi, Israele diventa un pezzo di Occidente in mezzo ai paesi arabi e l’appoggio a-critico arriva al punto di considerare antisemita ogni opposizione al sionismo. L’effetto terrificante è che in Germania funzionari cristiani – stavo per dire ariani – espellano dalle università e dagli istituti culturali ebrei accusati di antisemitismo.

Naturalmente tra questo e ciò che succede negli Stati uniti e in Italia, c’è un filo conduttore. Innanzitutto, la leva dello stesso «antisemitismo» considerato in questa maniera distorta. E poi la trasparente situazione per cui l’Università neoliberale è un’Università in cui la libertà è stata pesantemente coartata in nome della sottomissione al mercato e attraverso la precarizzazione estesa del personale. In altri termini, l’università è ormai un corpo provato a cui è stata fortemente limitata l’autonomia. Da qui deriva l’idea che si possa facilmente condizionare, se non stroncare, la residua libertà per ragioni ideologiche, proprio avendo a che fare con qualcosa che si trova di fatto già in stato di sottomissione.

Del resto però mi sembra che sarebbe sbagliato non vedere un altro filo che unisce l’Ungheria agli Stati uniti e all’Argentina, che sono governi di marca fascista come il nostro. Tale filo è costituito da una generalizzata pulsione verso una dittatura della maggioranza per cui chi ha vinto le elezioni rappresenta non una sezione maggioritaria della popolazione ma il popolo intero. Di conseguenza, la sovranità del popolo non viene più esercitata nelle forme e nei limiti della fine dell’articolo 1 della Costituzione italiana, ma appunto senza forma e senza limiti, in una situazione che investe ugualmente magistratura e università. Si produce così l’intolleranza verso qualunque potere, che sia strutturato, formale, di ordine giudiziario o che sia il potere del pensiero critico, della conoscenza e del sapere: non si tollera l’idea che questi poteri possano «arrestare» (per usare le parole di Montesquieu) il potere esecutivo. Questa torsione esecutivista si sposa a un odio anti-intellettualistico che è tipico non solo dei fascismi, purtroppo, ma che nei fascismi raggiunge livelli parossistici. Io credo che ci sia un quadro, in cui alla vecchia università neoliberista – che conviveva, peraltro, con quella feudale, ancora precedente – ora si somma l’università immaginata da questi nuovi padroni di estrema destra, un’università sottomessa al potere esecutivo e totalmente allineata all’ideologia del popolo sovrano.

Tu articoli questo quadro internazionale con alcuni problemi che hanno un’apparenza più specifica e contingente. Mi riferisco, in particolare, alle pagine sulle disposizioni governative in materia di riordino delle carriere universitarie in Italia, con una forte accelerazione su figure precarie soprattutto per i ricercatori più giovani. E parallelamente, denunci anche l’ascesa delle università cosiddette telematiche (a distanza). Di natura privata, queste ultime hanno ricevuto finanziamenti crescenti anche grazie alla collusione con personalità politiche di diversi schieramenti, dalla sinistra (ricordi giustamente Luciano Violante) alla destra (Stefano Bandecchi, padrone di Unicusano, è vicino alla destra radicale storica). Anche qui, una domanda generale, ma anche una più specifica. Quali sono le specificità italiane in questa situazione internazionale? E poi, non vedi in questa particolarità italiana, anche uno dei nodi profondi della questione, e cioè la «presa» neoliberale sull’università in versione italiana? Mi pare un quadro in cui l’indebolimento complessivo dell’Università pubblica va di pari passo con il protagonismo di una formazione universitaria privata in forme alternative (a distanza) sostenute dalla politica.

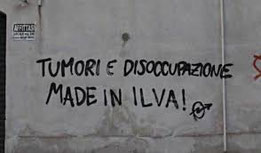

Il quadro italiano ha molti elementi di peculiarità. Innanzitutto, non esiste un paese in cui la prima università sia telematica, la prima per numerosità (la Multiversity) e anche per l’intreccio smaccato e scoperto fra proprietà delle università private telematiche e sostegno ai partiti di centrodestra. Poi, l’introduzione, con il parere del Consiglio di Stato del 2019, di qualcosa di assolutamente inedito per l’Italia: e cioè l’università for profit. Mi sembra normale chiedersi come sia stato possibile conservare a queste il nome di università e la possibilità di erogare un titolo di studio senza specifiche: bisognerebbe scrivere «laurea ottenuta in un’università telematica commerciale». Se il fine è il profitto, ovviamente questo cambia profondamente la natura, più ancora che la distanza o la presenza, che da un certo punto di vista è uno strumento di funzionamento. Anche in questo campo vale ciò che dicevo prima a proposito dell’università neoliberale come struttura di disciplinamento foucaultiano, che arriva a creare qualcosa che è poi perfetto per un’università fascista o autoritaria, perché non c’è più comunità in presenza di studenti, non c’è una comunità possibilmente insorgente, il pensiero critico è soffocato, c’è un diplomificio puramente professionalizzante e c’è un totale sradicamento rispetto al territorio. E poi l’influenza lobbistica fa sì che i poteri pubblici controllati dalle forze finanziate dalle telematiche non investano nel diritto allo studio, anzi disinvestano. Pensiamoci: l’impossibilità di dormire e mangiare nelle città universitarie da fuorisede è un favore obiettivo per le telematiche. Queste ultime hanno non più soltanto il carattere neoliberista di professionalizzazione coatta e brutale, ma acquistano un carattere puramente autoritario e repressivo, visto che la ragione per eliminare l’autogoverno dei professori e passare al controllo dell’esecutivo era proprio l’eccessiva protesta per la Palestina, secondo i corifei del governo italiano.

Insisti molto sull’autonomia dell’università come spazio di autonomia dal potere politico, come quadro per il quale il professore universitario è un intellettuale e non un funzionario pubblico. Basi questo ragionamento anche sul dettato della Costituzione (nell’articolo 33) nonché sulla storia dell’istituzione, che nacque nel Medioevo come libera associazione di studenti e docenti per il sapere superiore. Non credi, però, che lo strumento dell’autonomia sia stato anche utilizzato contro l’università? L’insistenza delle politiche di autonomia fin dall’attuazione del «processo di Bologna» (le riforme dell’università a livello europeo avviate nel 1999) e con la Riforma Berlinguer di quegli stessi anni sono state anche uno strumento con cui si è tagliato il budget e si è introdotto, in maniera precoce, un percorso sempre più precario per chi lavora nel contesto universitario. Ti pongo la domanda in maniera netta, perché ne ho un’opinione diversa. L’autonomia è sempre «buona»?

Allora: dipende da che cos’è l’autonomia naturalmente. Io parlo dell’autonomia costituzionale, che è un’autonomia che non ha nulla a che fare con l’autonomia differenziata. Anche qua il parallelo è istruttivo: l’autonomia di cui parla la Costituzione del 1948 per le regioni e gli enti locali non è quella del titolo quinto del 2001 fatta dal Centrosinistra, né quella dell’autonomia differenziata su cui Centrosinistra e Centrodestra convergevano e che per fortuna la Corte Costituzionale ha almeno in parte fermato. Ma è un’altra cosa: l’autonomia, di cui parlo nel libro, è innanzitutto quella dei singoli professori e delle singole professoresse, cioè il contrario dell’autonomia gentiliana. Anche quella di Gentile si chiamava «autonomia», ma era l’autonomia delle sedi, puramente amministrativa, guidata dalla nomina del rettore da parte del governo fascista, che doveva esattamente limitare, anzi stroncare l’autonomia dei singoli docenti. L’autonomia della Costituzione invece è l’autonomia per cui «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento», cioè un’autonomia del sistema che prende atto dell’autonomia storica delle università e dei professori.

Naturalmente, innanzitutto c’è il problema della precarietà, perché la schiavitù e la precarietà di vita è molto più vincolante di qualunque giuramento. La Costituzione non pretende che i professori giurino, ma se tu li rendi precari, affidi la loro vita al sistema, al capo, al Consiglio di dipartimento, anzi al Consiglio di amministrazione, di fatto innovazione della ricerca e subordinazione critica spariscono in ragione dell’esigenza di sopravvivere.

Hai ragione: dalla riforma Ruberti del 1990 in poi c’è stato un uso del tutto strumentale della parola «autonomia», che invece si è risolto nel suo contrario, cioè nella sua totale negazione. L’autonomia contabile, l’autonomia di bilancio – che è fittizia perché più dell’80% dei soldi dell’università va a pagare gli stipendi – produce la situazione per cui non c’è di fatto autonomia se non nei dettagli. Ma con una legge sull’autonomia che dice che le circolari non valgono per l’università, proprio mentre il governo universitario è totalmente basato su circolari, «autonomia» diventa una parola orwelliana, come il ministero «della pace» o «dell’amore» o «della verità»: dice esattamente il suo contrario. L’autonomia costituzionale è il dispositivo costituzionale e giuridico per difendere la libertà di insegnamento, che è la cosa principale.

Passerei alla pars costruens del tuo ragionamento. Nel libro,costruisci un piccolo canone di riferimento per una Università libera e pubblica. Citi in maniera originale Virginia Woolf, e la sua critica agli abiti usati nelle «cerimonie» universitarie (le famose toghe) perché sintomo di un mondo maschilista, atto a perpetuare una volontà di dominio e di guerra. Per la Woolf delle Tre ghinee, dunque, un’università libera è quella che cerca di rovesciare questo approccio conservativo «del mondo com’è» per trasmettere uno spirito critico. Ma poi contemperi questa citazione con quella, celebre, del medievista Ernst Kantorowicz, che invece difese la toga come il segno di tre professioni (il professore, il giudice, il sacerdote) che hanno il dovere di prendere delle decisioni mature e soprattutto libere, lontane dalle costrizioni. Mi pare che il tuo ragionamento si collochi proprio in questo difficilissimo equilibrio, tra un senso antico di libertà dell’istituzione universitaria e un nuovo sentimento di soffocamento; e allo stesso tempo, tra la volontà di superare le secche di un sapere autoreferenziale e maschilista e la preoccupazione di mantenere uno spazio «tradizionale» di confronto e di trasmissione. In questo senso tu rivaluti anche la «torre d’avorio». Si tratta di un ragionamento complesso, perché – come ricordi più volte – la storia dell’Università è fatta anche di molte pagine ingloriose: l’adesione in massa al fascismo è una di queste. E anche oggi, l’adesione a programmi di guerra, e anzi la copertura «intellettuale» del nesso tra guerra e università è molto diffuso tra i professori, anche se forse meno visibile. Libertà e responsabilità sono un programma ambizioso per l’università, ma mi chiedo: il mondo intellettuale universitario ha le caratteristiche per questo programma?

Io credo che tu abbia perfettamente capito: c’è uno spazio stretto ma mi pare l’unico spazio possibile. Si tratta dello spazio dell’università come luogo in cui si insegna a pensare, a pensare liberamente in modo insubordinato e critico senza umani rispetti e in cui non si forma per le professioni ma si forma una persona e un cittadino libero e per quanto possibile sovrano intellettualmente. Strumenti critici: questo è il punto che mi pare più importante che si trova a fare i conti con moltissimi aspetti. Ne cito soltanto uno: il rifiuto necessario della dimensione della competizione. Questo viene sviluppato nel pensiero di Virginia Woolf, per la quale la competizione è sorella della guerra, insegna l’arte di imporsi sull’altro, di prevaricare, di prevalere. Questo modo di concepire l’università ha un rapporto con la guerra esattamente come ha un rapporto con la divisa, con la toga dei professori quando è malintesa. Io continuo a non portarla salvo quando devo andare ospite di qualcuno che si offende. Ma vale la pena chiedersi: quale toga, quale università e quale autonomia?

Io credo che la libertà sia valutabile – non dall’Anvur (l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), ma moralmente. La libertà dei professori dell’insegnamento è valutabile in quanta libertà critica, libertà di giudizio, libertà di autodeterminazione; essa deve essere offerta alle studentesse e agli studenti, perché la libertà nostra – di chi insegna – ha senso soltanto se produce e genera libertà in chi si forma, in una catena di liberazione arendtiana, piena di nuovi inizi in cui al centro sia la persona umana e non il futuro lavoratore, non la funzione. In questo senso, l’università è luogo di costruzione e riconoscimento di una persona che è sempre singola, che è sempre un pezzo unico, che non va ridotta a un pezzo di ricambio nel mondo del lavoro, ma non va nemmeno etichettata, giudicata, direi nemmeno valutata. Ecco perché, fra tutte le funzioni dell’università, quella a cui io rinuncerei sono gli esami e i voti, che non c’entrano nulla con la funzione dell’università, perché sono già una profilazione e un giudizio, laddove invece l’università è il luogo in cui si insegna il pensiero critico e si insegna a insegnare il pensiero critico. Ricorderei le parole di Lorenzo Milani che pensava la scuola come atta a formare non una classe dirigente, ma una massa cosciente. Questo è lo scopo anche dell’università.

Tu mi chiedi se i professori e le professoresse dell’università italiana sono pronti per questo. Potrai immaginare il mio pessimismo. Ma ti rispondo con un brano meraviglioso della fine delle Città invisibilidi Italo Calvino, quando Marco Polo dice a Kublai Khan che ci sono due modi per vivere nell’inferno dei viventi: «accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più» e quindi accettare le regole mostruose di un’università indifendibile, oppure «cercare e saper riconoscere che e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».

Io, da rettore di una piccolissima, forse della più piccola università italiana, sto provando a fare questo e non penso di essere in paradiso; però penso che nell’inferno ci sia qualcosa che non è inferno. Allora quello che possiamo dire e che dobbiamo fare è dare spazio e far vivere a questo che c’è e che non è al governo del sistema universitario, ma che è dentro e che credo non debba soltanto resistere, ma praticare un’altra università. Perché la vera resistenza è la costruzione quotidiana di un’altra università. E quest’altra università io la conosco: esiste, bisogna darle dignità intellettuale, bisogna darle rappresentazione, bisogna darle coraggio e voglia di auto-rapresentarsi.

Antonio Montefusco insegna letteratura medievale all’Université de Lorraine.

Tomaso Montanari è rettore dell’Università per Stranieri di Siena.

26/3/2025 https://jacobinitalia.it

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!