Bonomi: un uomo con gli stivali in faccia all’economia e al sindacato

In questo paese finalmente anche Visco, l’attuale governatore della Banca d’Italia, sembra voler ammettere che il lavoro nel nostro paese è stato la prima vittima sacrificale negli ultimi 30 anni di un capitalismo nazionale sempre meno rampante e sempre più nano e straccione.

In questi anni, a partire dagli accordi di metà anni 90 sulla concertazione, si sono visti pochi investimenti nell’innovazione e sulla formazione del personale, con riflessi negativi sulla cornice del sistema formativo pubblico, sempre meno stimolato all’aggiornamento e dunque condannato ad una progressiva sclerotizzazione.

Il lavoro salariato ha perso terreno non solo sul piano del valore dei salari ma sulla qualità del lavoro.

Oggi il nostro capitalismo peninsulare può vantare una struttura produttiva prevalentemente invecchiata, con una mano d’opera il cui livello di medio-bassa scolarizzazione non ne favorisce la ricollocazione di fronte alle incalzanti minacciate delle nuove ristrutturazioni portate dalla industria 4.0.

Il capitalismo italiano continua a vivere di elementi protezionistici che ne favoriscono la sopravvivenza con una anomala pletora di micro-imprese, prevalentemente individuali, nelle quali le grandi sono poche e ridotte, dove le multinazionali sono in maggioranza hanno delle capofila estere.

I settori occupazionalmente più sviluppati sono quelli dei servizi, particolarmente quelli dove il lavoro è meno qualificato, meno retribuito e più precario (pensiamo solo alla filiera del turismo e del settore ristorativo). In trent’anni e quarant’anni lo Stato ha continuato ad abbandonare i settori strategici dell’economia (energia, chimica, siderurgia, telecomunicazioni, trasporti) inseguendo a dismisura la filosofia rampante del “privato è meglio”.

La nostra economia non è mai riuscita a fare un salto tecnologico che ne garantisse la sopravvivenza sul mercato internazionale in importanti settori produttivi di qualità. Ha subito il lento declassamento all’interno della classica “catena della divisione internazionale del lavoro”.

Persa l’occasione degli anni 90 per fare un salto di qualità, riducendosi alle classiche politiche di scarsi investimenti e bassi aumenti salariali, il nostro paese si ritrova oggi sulla strada di un declino (economico, sociale e dunque culturale) che rischia di diventare irreversibile.

Le nostre classi politiche ed economiche hanno abdicato in quegli anni ad un ruolo di dirigente nascondendosi sotto l’ombrello europeo, delegando a Bruxelles la soluzione di vecchi nodi storici irrisolti della nostra storia post-unitaria (arretratezza economica, questione meridionale, corruzione politica ed economica, inefficienza dello stato). Questa scelta è stata ancor più avvalorata dalla perdita oggettiva di ruolo strategico nel Mediterraneo e nel sud-Europa dell’Italia per l’alleato americano dopo la dissoluzione del Patto di Varsavia.

Trovare il modo di uscire dalle strette di questo destino diventa il mantra ricorrente di tutte le nuove classi dirigenti. Come quella attuale.

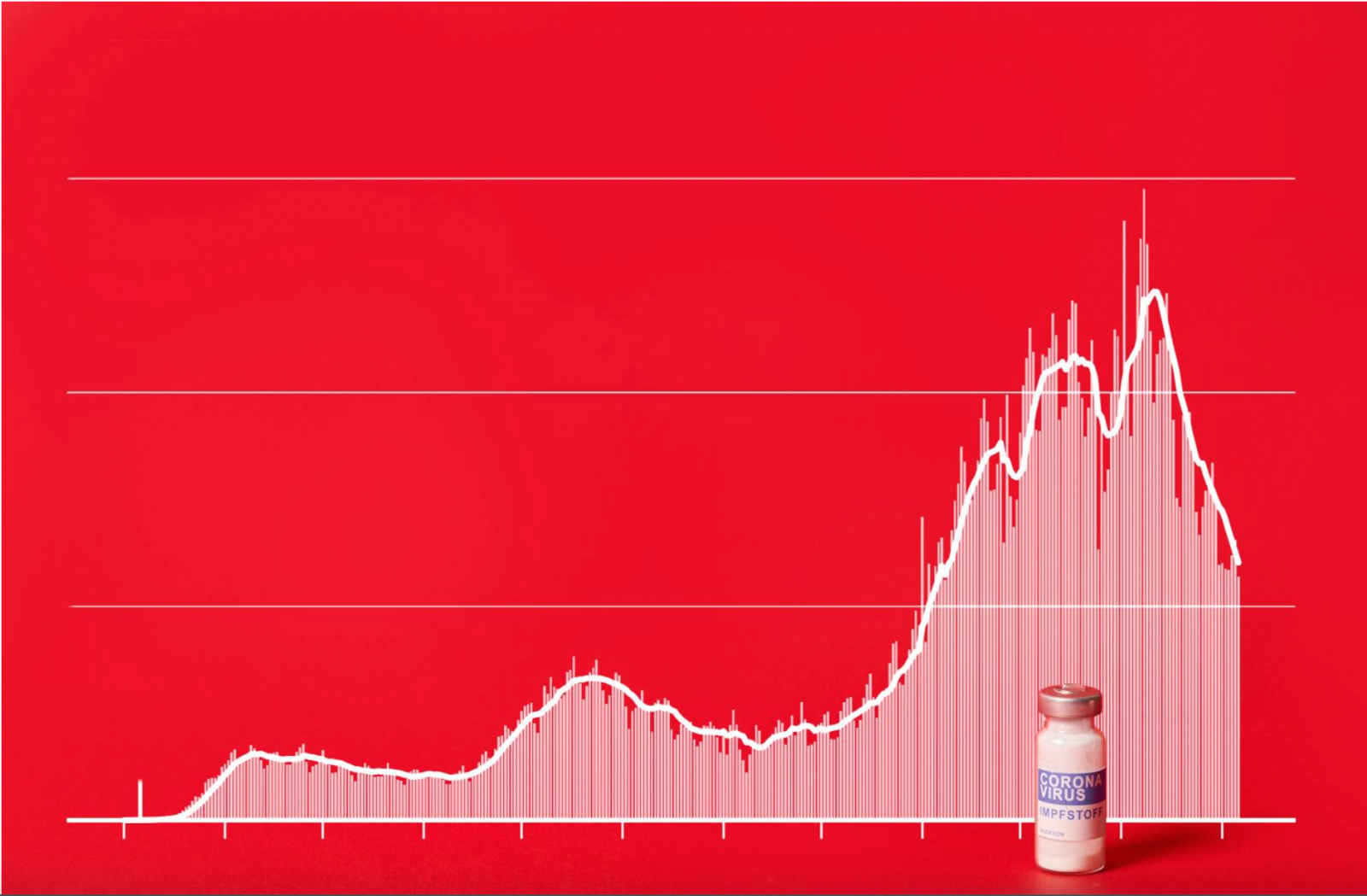

Il Covid e i finanziamenti a tassi bassi fuori mercato di Bruxelles sembrano rappresentare l’ennesima occasione per

uscire dal tunnel di una crisi cronica.

L’attuale governo sta dimostrando in questo momento tutte le sue insufficienze e debolezze di alleanza posticcia priva di programma e grandi strategie.

E’ dunque chiaro che in questo scenario i nani rischiano di diventare giganti.

Non parliamo di Salvini o Meloni che si guadagneranno la prossima legislatura senza colpo ferire.

Parliamo di un uomo presuntamente forte e arrabbiato, che nasconde le proprie debolezze intrinseche sotto le urla.

Il nuovo capo di Confindustria è tutto questo.

Rappresenta un associazione in crisi, debole, con una perdita di associati che cerca di riguadagnare un ruolo dirigente nazionale, cambiando il proprio stile, adeguandosi alle formule populiste del linguaggio diretto, privo di mediazioni e bon ton.

Il programma e le proposte gridate sono quelle vecchie: azzeramento dei contratti nazionali, legare gli aumenti salariali alla sola produttività, ulteriore accelerazione sulla liberalizzazione del mercato interno, privatizzazione dei servizi pubblici, confinamento del ruolo dello Stato a una semplice funzione di “arbitro” delle regole..

Ovviamente in questa visione il ruolo del sindacato dovrebbe tramutarsi in semplice collaboratore funzionale alla libera impresa, non più soggetta ad alcun vincolo sociale (così come vorrebbe ancora la Costituzione repubblicana). E su questo aspetto si nasconde, forse il lato più scabroso: depotenziare l’autonomia sindacale trasformando il sindacato in una subalterna articolazione di un nuovo patto corporativo.

In questo più di una “restaurazione” (di che cosa poi?) ci troviamo di fronte ad un’azione reazionaria, a un tentativo di rilancio di formule neo-liberiste e corporative (messe maldestramente insieme) ormai consumate.

Sia chiaro, patti e accordi sono uno strumento dell’azione sindacale. La loro esistenza non si traduce automaticamente in corporativismo, finché l’autonomia, la parità e il rispetto reciproco dei soggetti firmatari non viene stravolta nella prassi da parte del soggetto economicamente più forte.

E le tentazioni neo-corporative di Confindustria stanno emergendo prepotentemente di pari passo alla sua crescente difficoltà economica e politica in questo tornante della crisi scatenata dal Covid-19.

Alla stessa maniera degli industriali tedeschi degli anni trenta che puntarono all’annientamento delle organizzazioni sindacali per avere libertà d’azione sul mercato (da una posizione di forza semi-monopolistica) così i nostri confindustriali (del nord) puntano ad avere sempre più mano libera sul mercato nazionale e sul mercato del lavoro, cercando di restringere il potere e il campo d’azione delle rappresentanze sindacali. Meno ruolo e meno potere contrattuale dei sindacati. Una ricetta antica, sconfitta nell’ultimo decennio, ma che continua a dimostrare quanto sia vecchia sia mentalità delle classi imprenditoriali del nostro paese, inclini a invocare il protezionismo quando bisogna difendersi dalla concorrenza europea e liberiste quando bisogna smantellare l’economia di stato a loro favore, come da sempre più propense a pagare meno degli altri i propri dipendenti.

La tracotanza di Bonomi e di Confindustria, già verificata nella vicenda di Bergamo e delle aperture forzate delle fabbriche non in sicurezza durate l’apice della prima ondata epidemica del coronavirus, va fermata a tutti i costi.

Questi oggi sono disposti a passare sul cadavere di chiunque per raggiungere i loro obbiettivi. Disposti a favorire e finanziare chiunque li appoggi nel loro progetto reazionario di ridimensionare libertà e organizzazione dei lavoratori sui posti di lavoro nel paese.

Bonomi si dimostra disponibile, almeno a parole, a qualsiasi azione di forza. In questo non va sottovalutato così come non andrebbe lasciato da solo a gridare senza robuste risposte.

Per ora minaccia, pure disdette di accordi col fine di restringere fortemente la copertura normativa dei contratti collettivi nazionali.

Se alle parole gridate seguiranno fatti in coerenza, l’azione sindacale non potrà più stare ferma a guardare dalla sponda.

Tenuto conto della delicatezza della fase economica, della possibile ripresa economica, il vecchio strumento dello sciopero diviene vitale e pesante per poter difendere, affermare ed estendere i diritti del lavoro, del salario (anche quello parasubordinato) e della salute. Su questo aspetto, in questa congiuntura, la nostra classe economica e industriale è fortemente debole e fragile. Non perdiamo l’occasione.

Marco Prina

CGIL Moncalieri (TO)

Collaboratore redazionale di Lavoro e Salute

Pubblicato sul numero 8/9 settembre 2020 www.lavoroesalute.org

Puoi leggerlo anche in versione interattiva: http://www.blog-lavoroesalute.org/lavoro-e-salute-settembre-2020/

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!