C’è qualcosa di nuovo sotto il sole: Askatasuna e il futuro dei centri sociali

A Torino, da anni laboratorio di repressione del dissenso e della protesta sociale, la Giunta comunale avvia un percorso di legalizzazione del centro sociale Askatasuna, uno dei più attivi della città, individuandolo come bene comune. E il collettivo degli occupanti accetta la sfida. Monta, ovviamente, la canea della destra, ma, forse, si aprono spiragli nuovi nelle politiche di governo della città.

Succede, incredibilmente, a Torino, da anni agli onori della cronaca come laboratorio di repressione capillare e ottusa del dissenso e della protesta sociale.

Askatasuna, il centro sociale più noto e frequentato della città, attivo dagli anni ’90 in un ex asilo occupato, fulcro di attività sociali e di eventi culturali e musicali, politicamente impegnato su molti fronti (dalla lotta per la casa all’opposizione al Tav), portatore di una forte carica antagonista e sempre in prima linea nelle manifestazioni cittadine, destinatario di continue cure delle forze di polizia (con frequenti perquisizioni e arresti di suoi aderenti) e della Procura della Repubblica (da ultimo, addirittura con una contestazione di associazione a delinquere, peraltro tuttora sub iudice), immancabilmente indicato dalla stampa cittadina come responsabile di ogni disordine avvenuto a Torino e in Val Susa, è al centro dell’attenzione per ragioni diverse da scontri, repressione e processi. Il 30 gennaio, infatti, la Giunta comunale torinese ha approvato una delibera con la quale lo stabile occupato dal centro sociale viene individuato come “bene comune” da assoggettare a un “governo condiviso” con un gruppo informale di cittadini e cittadine rappresentativo anche degli attuali occupanti e si dà il via a una fase di “co-progettazione” finalizzata a mettere l’edificio in condizioni di sicurezza e di maggior agibilità per attività sociali, culturali e ricreative utili al territorio. Fuori dal burocratese, è l’avvio di un processo di legalizzazione di Askatasuna.

L’operazione provoca la prevedibile canea della destra (che, peraltro, si divide platealmente sulle iniziative da adottare), le immancabili invettive dei sindacati più corporativi della polizia e i rimbrotti del ministro dell’Interno, che promette «approfondimenti tramite la prefettura» e ammonisce che l’iniziativa del Comune «non può e non deve costituire, in alcun modo, una sorta di legittimazione, o addirittura di premio, per l’operato di un centro sociale che si è distinto negli anni per l’esercizio della violenza, piuttosto che per il dialogo e il confronto democratico orientato al bene comune». Ma – cosa insolita e in qualche misura imprevista – l’iniziativa del Comune viene accolta dai giornali cittadini, pur da sempre attenti agli umori e alle preoccupazioni del ventre molle della città, con prudente attesa.

La vicenda, tuttora in divenire, ha un che di nuovo e sorprendente. I centri sociali, infatti, sono, da trent’anni a questa parte, l’ossessione dei benpensanti (oltre che di questori e di magistrati in servizio o a riposo) e in ogni campagna elettorale il loro sgombero è tra i punti fondamentali dei programmi della destra nel silenzio (quando non nell’aperta adesione) della sinistra. E ciò indipendentemente dalle loro caratteristiche e realtà, spesso poco conosciute e su cui non è inutile qualche sintetico richiamo.

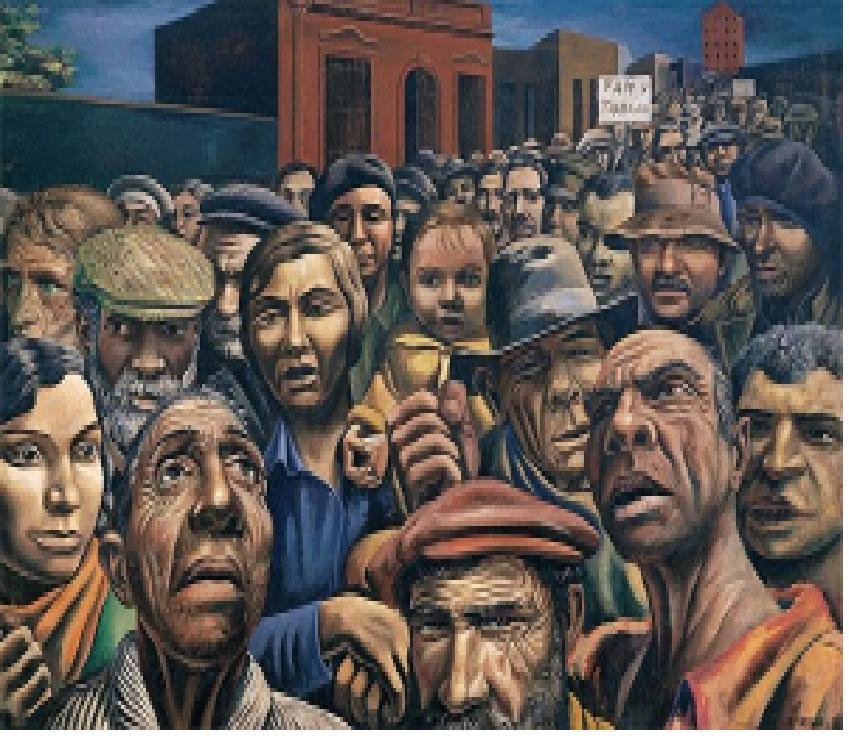

I centri sociali sono aggregazioni eterogenee ma con alcuni tratti comuni (almeno in prevalenza): la sede per lo più in stabili cittadini abbandonati e occupati (sia in zone centrali che in periferia), la gestione collettiva degli spazi, la compresenza di attività sociali, culturali e musicali, uno spiccato antagonismo. Pur nella continua mobilità della situazione (a seguito di nuove occupazioni, dismissioni spontanee, sgomberi etc.) si calcola che ce ne siano attivi in Italia oltre 200. I primi centri occupati nascono nella seconda metà degli anni Settanta: risalgono ad allora e al decennio successivo, tra le realtà tuttora attive, il Leoncavallo a Milano (sorto nel 1975), il Forte Prenestino a Roma (1986), El Paso a Torino e Pedro a Padova (1987). Animatori dei centri sono (o, almeno, erano nella fase iniziale) soggetti provenienti dalla sinistra antagonista degli anni Settanta, anarchici e squatters. Questa origine caratterizza tuttora la grande maggioranza dei centri sociali sia in termini di antagonismo che in termini di specificità sociale e culturale (con conseguenti significative differenze e anche diffidenze reciproche). I centri sociali hanno, per lo più, una posizione di forte autonomia dalle realtà istituzionali (in particolare i Comuni), con rapporti in genere conflittuali e qualche volta di non belligeranza (anche perché il fatto che stabili dismessi e degradati vengano risistemati e utilizzati è, per taluni enti locali, motivo di tolleranza). Essi nascono per lo più con l’obiettivo di creare spazi di aggregazione autonoma e incontrollata a tutto campo. Nel tempo, poi, alcuni privilegiano l’elaborazione e l’iniziativa politica soprattutto su temi caldi (dalla casa all’immigrazione) e la controinformazione culturale, mentre altri si muovono prevalentemente sul piano dell’animazione musicale. Spesso sono anche luoghi di abitazione e centri che offrono servizi (gratuiti o a prezzi politici) di varia natura come mense o bar interni. In essi si segnalano forme (spesso innovative) di promozione di sport, musica, cultura e arte, corsi di italiano per migranti, luoghi di accoglienza per senza fissa dimora. Molti sono diventati punti di riferimento per decine di migliaia di giovani (e non solo), hanno radio di riferimento (da Radio Blackout di Torino a Radio Onda d’urto di Brescia e Radio Onda Rossa di Roma) e aggregano in specifiche iniziative anche personalità di spicco del mondo musicale e culturale. Il rapporto tra centri sociali e forze di polizia è stato (ed è) prevalentemente di scontro, spesso assai aspro. La stessa denominazione «centri sociali» è diventata negli anni sinonimo di realtà irriducibili e sempre pronte allo scontro con le forze dell’ordine, venendo così a integrare una delle figure tipiche di “manifestanti cattivi”. Di qui un diffuso allarmismo dei media e un approccio di polizia particolarmente duro e, a volte, brutale, sia nelle manifestazioni di piazza che in occasione di sgomberi o controlli.

Che cosa sta dunque accadendo? È cambiato qualcosa? E l’operazione torinese è un fatto isolato o una linea di tendenza possibile (almeno per alcuni enti locali e per alcuni centri sociali)? In attesa degli sviluppi si può iniziare con alcuni rilievi.

Primo. La decisione del Comune di Torino è del tutto nuova per una città che in precedenza, seppur con altre giunte, aveva assistito indifferente (se non partecipe) a ripetuti sgomberi anche di realtà con un riconosciuto radicamento territoriale (ultimo, nel 2019, quello dell’asilo di via Alessandria). Non è la prima nel panorama nazionale, ché operazioni analoghe sono state realizzate negli anni scorsi, tra l’altro, a Milano e, soprattutto, a Napoli, ma assume un significato particolare (e in controtendenza) oggi, in un clima politico plumbeo, con un governo nazionale della peggior destra e mentre in città Procura e Questura stavano da tempo muovendosi, all’evidenza, per alzare il livello dello scontro e arrivare allo sgombero e alla cancellazione dell’esperienza di Askatasuna. Dunque una scelta coraggiosa, ma anche intelligente e lungimirante perché – come abbiamo scritto pochi giorni fa su queste pagine – «nelle società complesse il conflitto, anche se disturba e infastidisce l’ordine costituito, è non solo inevitabile, ma anche auspicabile essendo, da sempre, il motore di ogni cambiamento sociale e politico […] e sulla capacità di tenere insieme conflitto e status quo si gioca la partita dello Stato contemporaneo, il cui livello di democrazia si misura con la capacità di incorporare il dissenso e la protesta, anche la più radicale, […] di dare un posto al disordine e di consentire spazio e agibilità anche a chi si propone di sovvertirne l’assetto attraverso un antagonismo accentuato e permanente».

La delibera su Askatasuna è espressione di questa consapevolezza come rivendicato dal sindaco in alcune immediate dichiarazioni alla stampa e dall’assessore Rosatelli in un commento a caldo su il manifesto in cui si legge, tra l’altro: «Nelle loro contraddizioni – interne e con il “mondo esterno” – gli spazi occupati ci chiedono capacità di discernimento, coraggio di leggere fenomeni che non sono riducibili pigramente ad azioni illegali alle quali rispondere con sgomberi e repressione. Una città ricca di storia democratica come Torino, culla del conflitto sociale di matrice operaia che è stato motore di sviluppo economico e civile nel Novecento, farebbe torto alla propria identità se non provasse a cercare strade innovative per relazionarsi con quella parte di sé rappresentata da un centro sociale come Askatasuna. Non serve condividerne il profilo politico né esserne frequentatori per capire che una sua eventuale fine traumatica non porterebbe ad alcun miglioramento per la vita del quartiere e della città tutta».

Secondo. Altrettanto significativo è il metodo con cui si è arrivati alla delibera. Non una decisione piovuta dall’alto ma un processo che ha visto il protagonismo di molti soggetti dal basso: il collettivo di Askatasuna, che ha assunto l’iniziativa facendo un passo tutt’altro che scontato; un gruppo di cittadine/i che, insieme al collettivo, ha definito un progetto da sottoporre al Comune e un ulteriore gruppo di esponenti del mondo dell’Università, delle professioni, dell’associazionismo e del lavoro che ha sostenuto l’iniziativa con un intervento formale rivolto al Comune nel quale si legge, tra l’altro: «Torino, come tutti i grandi centri del Paese, ha bisogno di luoghi di aggregazione non istituzionali e aperti alla partecipazione più ampia e plurale. A questa necessità, in gran parte inevasa, che contribuisce a rendere vivo e arricchire il tessuto sociale, hanno dato risposta alcuni centri sociali, tra i quali Askatasuna, diventato negli anni un punto di riferimento dell’intero territorio cittadino con attività sociali ed educative per fasce disagiate e con concerti, dibattiti, attività ricreative che hanno coinvolto decine di migliaia di persone, soprattutto giovani (con la partecipazione anche di artisti e di intellettuali di primo piano nazionale). […] Per questo confidiamo che la proposta sia accolta dal Comune. Sappiamo che tale accoglimento aprirà un processo di attuazione non semplice che dovrà contemperare esigenze diverse, considerata, da un lato, la valenza istituzionale dell’operazione e, dall’altro, la carica di antagonismo propria di esperienze dal basso che prendono le mosse da forme di occupazione. Questa consapevolezza ci induce, oltre a sostenere la proposta, ad assumere l’impegno a svolgere nel tempo, ove richiesti, un ruolo di mediazione e di collegamento al fine di contribuire a realizzare una proficua collaborazione tra l’amministrazione e la comunità che gestirà il bene comune». Si tratta, in un momento di conclamata crisi della partecipazione politica, di un protagonismo inedito e importante che può aprire una strada anche in altri settori.

Terzo. Almeno altrettanto innovativa e – come si è detto – per nulla scontata (oltre che destinata a provocare, anche nel mondo dell’antagonismo, discussioni e contestazioni) è la scelta del collettivo di Askatasuna. È una scelta spiegata in un comunicato stampa dall’ironico titolo “Così è se vi pare” in cui si legge, tra l’altro: «“Apriamo spazi per i bisogni collettivi!” così 27 anni fa scrivevamo su di uno striscione il giorno in cui in tante e tanti occupavamo il centro sociale Askatasuna. Lo diciamo chiaramente il percorso che porterà il centro sociale ad essere “bene comune” della città, rientra nella consequenzialità di quella frase, la prerogativa del centro sociale è sempre stata quella di essere aperto ai bisogni collettivi.

Negli ultimi mesi la Procura di Torino, la Questura e il Governo, hanno costruito le condizioni e il terreno per arrivare a un possibile sgombero, puntando alla cancellazione della possibilità stessa di organizzarsi collettivamente. Il percorso che abbiamo intrapreso, insieme ad un nutrito gruppo di cittadini e cittadine solidali della nostra città, rappresenta la possibilità che abbiamo scelto. Vogliamo dare priorità a questa, impedendo l’eliminazione dell’esperienza del centro sociale e di tutte le attività che questo costruisce quotidianamente per il quartiere…] e le persone, molte, che lo attraversano. […]

Per questo vediamo positivamente la scelta del Comune di Torino di iniziare un percorso di coprogettazione che permetta di continuare, e aprire ancor di più, lo spazio di corso Regina Margherita 47. Insieme a chi ha deciso di accompagnarci in questo percorso faremo in modo di effettuare i lavori propedeutici alla realizzazione della delibera comunale. […] Per questo sospenderemo la programmazione delle serate musicali e culturali, con la promessa di farne un orizzonte reale. Temporaneamente faremo in modo che queste iniziative possano vivere nelle strade della nostra città e del quartiere. Sicuramente continueremo a partecipare alle numerose lotte e percorsi che da anni portiamo avanti in città». Una rivendicazione di continuità, pur in una dimensione nuova, motivata dall’intento di preservare l’esperienza da sgomberi e interruzioni traumatiche. Aldilà dell’affermazione di coerenza c’è, indubbiamente, una brusca virata. Ma anche di strappi vivono le storie politiche. Saranno, come sempre, i fatti a dire se si è trattato di uno strappo felice e lungimirante.

Comunque sia – e senza alcuna sopravvalutazione – la vicenda di Askatasuna apre spazi di confronto e di pratiche che riguardano il governo della città, il ruolo degli enti locali, le nuove dimensioni dell’antagonismo: in altri termini, i modi di fare politica sul territorio. E non è poco, soprattutto in questa stagione politica.

Livio Pepino

2/2/2024 https://volerelaluna.it/

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!