Cent’anni di isolamento. Come l’«emergenza nomadi» prosegue nell’emergenza coronavirus

di Nexus*

1. Una bufala al quadrato

La voce inizia a gonfiarsi nel penultimo weekend di marzo. Dice che diversi rom provenienti dal campo di Salone e «un rom» residente in una casa popolare del Quarticciolo sono ricoverati allo Spallanzani dall’11 marzo scorso poiché affetti da coronavirus.

La voce diventa notizia, rilanciata da diverse testate, e spinge la Direzione Sanitaria dell’ospedale a specificare – nel bollettino medico del 23 marzo – che «presso questo istituto non sono, allo stato, ricoverati cittadini rom».

Nel mentre, l’Ufficio Speciale Rom di Roma Capitale annunciava imminenti azioni di prevenzione e assistenza rivolte alle baraccopoli romane.

Bastano due giorni per scoprire che il bollettino è falso – tanto quanto la bufala sui «diversi rom» ricoverati. Sulle pagine del Messaggero arriva l’amara notizia della morte di Stanije Yovanovic, il «rom positivo» del Quarticciolo, ricoverato allo Spallanzani 3 giorni prima del fatidico bollettino e ivi deceduto per probabili complicanze dovute al virus. Aveva appena 33 anni ed è la più giovane vittima di Sars-Cov2 del Lazio.

Aldilà dell’insensatezza nel diffondere (falsi) bollettini medici su base etnica, si fiuta lontano un miglio la nube tossica che aleggia attorno all’etichetta «rom», usata per designare un soggetto – e un titolo – d’eccezione. Partire dal singolo rom per allargare il quadro verso tutta una comunità, si dimostra non solo una pratica ipocrita – ci voleva il contagio di un rom, per porre l’attenzione sulle condizioni di vita dei rom baraccati? – ma anche pericolosa: il contagio di uno, equivale al contagio di tutti? Ergo, tutti i rom sono possibili untori?.

A riprova che queste non sono speculazioni semiologiche, basta pensare al trattamento riservato ai «cinesi» che da cittadini del territorio oggetto dell’epidemia (la Cina), si sono trasformati – a suon di titoloni – in «soggetti epidemici». Dai che ti ridai, a forza di accostare il virus al made in China, una buona fetta di popolazione ha disertato per giorni ristoranti, bar ed esercizi commerciali a gestione «asiatica». Poi il pregiudizio è rientrato – quando il virus è diventato «lombardo» –, ma non si può dire altrettanto per lo stigma sui rom.

E infatti, proprio lo stesso giorno del bollettino dello Spallanzani, si produce una narrazione parallela e contraria. «Gli sciacalli in azione: rom abusivi in caccia di alloggi», così titola l’edizione milanese del Giornale, per mettere in guardia i suoi lettori dai nomadi che «approfittano della situazione di emergenza» per occupare le case degli italiani in quarantena. Per certi giornalisti, «rom» is the new «delinquente», l’etichetta politically correct per identificare il soggetto nocivo per eccellenza, che oggi, non si sa bene come, è in qualche modo colluso col virus. Un po’ come quando Salvini, in pieno hangover post-ministeriale, tentava di collegare l’apertura dei porti con la chiusura delle case: «Gli italiani non possono uscire di casa, ma accogliamo gli immigrati!». No hay banda. Il feticismo sul termine “rom” rivela le due facce di una stessa medaglia: il bisogno di blindare un insieme di criticità all’interno di un soggetto in quanto tale.

Per dirla con Yves Citton, la parola «rom» scenarizza storie, luoghi comuni, titoli di giornale e persino immagini mentali associate al profilo del diverso-da-noi. E chi fa informazione lo sa.

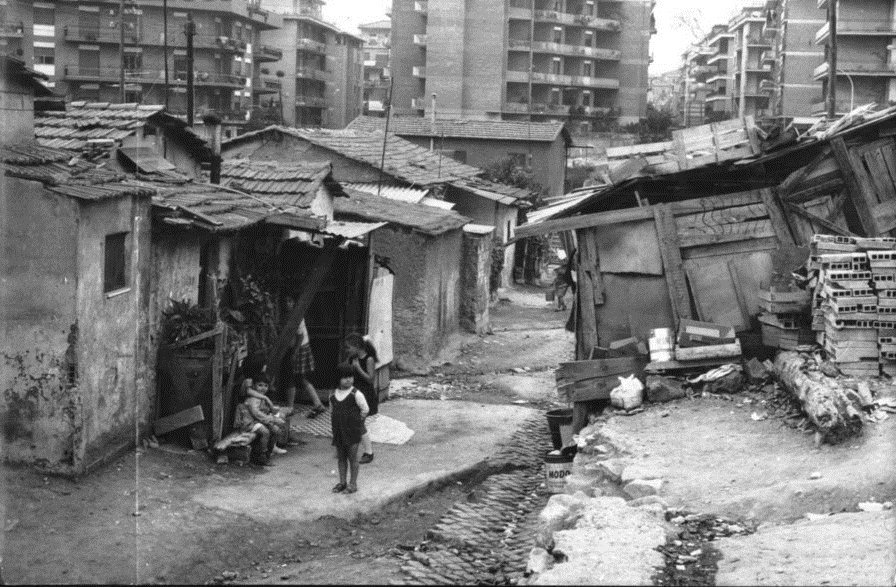

Baracche a Roma negli anni Cinquanta

2. Il lockdown della diversità

«Una sorta di istituzioni totali volte a realizzare il controllo politico per mezzo dell’esclusione e dell’emarginazione», così negli anni Sessanta l’antropologa Amalia Signorelli D’Ayala definiva gli insediamenti di «baraccati italiani» che chiedevano al Comune di prendere provvedimenti contro l’emergenza abitativa nelle borgate romane. Un’emergenza che era iniziata nel ventennio fascista e si sarebbe prorogata ad libitum fino ai giorni nostri. Dagli sbaraccamenti dei romani per liberare il centro storico negli anni Trenta/Quaranta, ai baraccamenti degli emigrati meridionali nei Sessanta/Settanta, a quelli degli esuli jugoslavi negli Ottanta/Novanta, fino all’istituzione dei «villaggi attrezzati», un’eccellenza tutta made in Italy, pensata in risposta alla successiva «emergenza nomadi» degli anni Duemila.

Un’emergenza generata – con Legge n.82 del 24/04/1985 – dall’erronea assunzione che, in quanto nomadi, la vita delle minoranze etniche rom, sinte e caminanti dovesse essere confinata e gestita in determinati spazi a controllo statale. Si tratta di «norme in favore dei rom» – come specificherà la Regione Lazio – che incastrano le vite dei nomadi (o presunti tali) all’interno di un apparato di contenimento e profilassi sempre più stringente.

Non parliamo di fumosi ordinamenti legislativi (che pur sussistono), ma di restrizioni che incidono sulla mobilità fisica e sociale di decine di migliaia di persone che vengono sgomberate e trasferite nei campi di Stato: recinzioni metalliche, telecamere di sorveglianza, posti di blocco h24 e tutta una serie di servizi assistenziali da fruire rigorosamente in loco, cioè nel «villaggio attrezzato». La presunta tutela della diversità culturale, si tramuta in quello che oggi, in piena emergenza coronavirus, potremmo definire il «lockdown della diversità».

Una pentola a pressione sociale che esplode nel 2014, quando lo scandalo di Mafia Capitale smaschera il giro di criminalità organizzata costruito sul sistema campi, ma allo stesso tempo riduce ulteriormente i servizi per i «villeggianti della solidarietà», che dopo vent’anni non solo non hanno «nomadato», ma hanno sviluppato un cronico isolamento. In primis, quello di due generazioni di bambine e bambini che nei campi ci sono nati e cresciuti. L’emergenza rom, generata dall’emergenza nomadi, spinge Roma Capitale ad escogitare un nuovo «Piano di inclusione».

«Abbiamo appreso le migliori prassi – quelle che hanno funzionato – le portiamo a Roma per superare i campi […] Finalmente è finita l’epoca della parole! Con questa amministrazione si passa ai fatti» dichiara la sindaca Virginia Raggi il 31/04/2017. Il master plan, ancora in atto, si è tradotto in proposte tanto unidirezionali quanto nebulose circa i concreti interventi sociali, occupazionali e abitativi rivolti alle famiglie dei campi, mentre sgomberi forzati, ricatti e soprusi sono rimasti all’ordine del giorno.**

Queste ultime cose le so perché le ho viste con i miei occhi, ma fino a pochi anni fa ero ignaro della «tradizione». È stato grazie all’amicizia con Nedžad (ventenne rom de Centocelle), ai tempi dei laboratori di break-dance per i bambini delle periferie, se ho potuto farmi le ossa e aprire la mente sulla questione rom. Un percorso a ostacoli, perché minato da pregiudizi, diffidenze e piccoli misteri che ci hanno portato a diventare amici per la pelle e inventare una storia che doveva debuttare a teatro il prossimo 3 aprile. A sipari ammainati, ci consola il fatto di aver raggiunto un risultato già l’anno scorso, quando Nedžad, a sue spese, era riuscito a trasferirsi dal “villaggio” di via Salone a un appartamento, dove attualmente sta scontando l’#iorestoacasa.

Nedžad – che è un nerd patentato – ha trovato il suo equilibrio fra allenamenti mattutini, videogame e scofanate di noodles, ma se avesse ancora vissuto a Salone, la routine sarebbe stata del tutto diversa.

Proprio ieri, quando gli ho detto che avrei scritto questo articolo, ha deciso di chiamare il suo amico R. (che a Salone ci vive ancora, insieme ad altre 360 persone) per dare corpo a quelle che, fino a pochi giorni fa, erano solo voci inascoltate.

«Se vuoi uscire dal campo devi metterti in fila per compilare l’autocertificazione e al tuo ritorno, come prova, devi consegnare lo scontrino della spesa ai vigili». Non una novità, dato che l’ingresso contingentato e il presidio h24 delle forze dell’ordine era già attivo da anni, e non solo a Salone. Come ha riportato in questi giorni l’Associazione 21 Luglio (la Onlus per cui lavoravo insieme a Nedžad), a restare “al campo”, solo a Roma, sono circa 3.500 esseri umani. Per leggersi «un buon libro», come invitano a fare certi spot televisivi, dovrebbero ritagliarsi uno spazio negli appena 21 mq che condividono con altre sei o sette persone, mentre scarseggiano beni di prima necessità e notizie attendibili.

Letteralmente isolati dal mondo, nel campo regna un diffuso clima di

paura e sospetto, e qualcuno preferisce stringere la cinghia piuttosto

che tentare l’impresa di fare la spesa col rischio di essere multato.

Nedžad lo ricorda bene, il primo supermarket dista da Salone almeno 40

minuti a piedi.

– Ma la Croce Rossa, la Caritas…?

– Di solito portano pacchi di latte e pasta, ma dall’inizio

dell’epidemia [cioè dal 30 gennaio] non si è visto più nessuno. Forse

anche loro sono al collasso.

Stessa situazione alla Barbuta, insediamento di circa 425 abitanti nei pressi di Ciampino: presidio h24 e scontrini alla mano. Lì Nedžad ha diversi amici fra cui B., quarantenne automunito, che si è attivato per fare la spesa alle famiglie che non possono (o non osano) uscire di casa, in attesa dell’arrivo della cavalleria – Croce Rossa e associazioni – che al momento non riescono ad assicurare una continuità del servizio.

3. Niente di nuovo sotto il sole?

Guenda è un’altra mia ex-collega di laboratorio, che in questi giorni è alle prese con l’emergenza scolastica di tanti bambini delle periferie, fra cui quelli di un’occupazione abitativa della periferia est di Roma, dove vive una comunità rom di circa 300 persone. Il progetto di assistenza scolastica, che fra le altre cose mirava a smontare lo stereotipo del bambino rom «culturalmente» disincentivato a leggere e scrivere, oggi si è riconvertito in assistenza «digitale».

«Qui al campo non tutti hanno a disposizione smartphone e wi-fi, ma soprattutto scarseggia l’energia elettrica. I generatori di corrente sono attivi solo nelle ore di buio e se durante il giorno hai il telefono scarico, automaticamente sei fuori dalla didattica. Inoltre l’app con cui gli insegnanti caricano e verificano i compiti è in inglese e questo complica ulteriormente le cose. Senza una stretta collaborazione fra insegnanti, rappresentanti dei genitori, famiglie e ragazzini ben disposti, diventa quasi impossibile frequentare come tutti gli altri».

Anche qui, nulla di nuovo sotto al sole. Per i bambini che prima della chiusura delle scuole usufruivano del servizio di trasporto scolastico nei famosi «pulmini gialli» per soli rom, entrare in classe un’ora dopo e uscire un’ora prima costituiva già la prassi. Inseriti all’interno di speciali piani educativi e di monitoraggio, sotto la voce «alunni nomadi», i bambini e le bambine rom finiscono per ricoprire il ruolo – anch’esso ormai stereotipato – dell’alunno all’ultimo banco, «che invece di scrivere disegna e fa i puzzle».

«La situazione in generale è critica», conclude Guenda, «Per chi vive alla giornata, non c’è possibilità di sostentamento. C’è chi ha provato ad uscire per racimolare qualcosa dai cassonetti, ma ha dovuto fare retromarcia: dai palazzi gli tiravano i sassi, intimando di stare a casa».

– Teniamoci in contatto –, chiedo a Nedžad e Guenda prima di chiudere la telefonata, – e daje forte! –, gli dico. Passerò il resto della giornata davanti al computer. Vorrei far capire a tutte e tutti che partendo dalla tutela, passando per il controllo e finendo con la rieducazione, dai baraccati romani agli esuli jugoslavi, le procedure di lockdown e distanziamento sociale messe in campo dal governo per prevenire la diffusione dell’epidemia da Coronavirus sono la continuazione di un percorso di disciplinamento sociale old school e mai sospeso. Che quello che ci tocca ora, avveniva ieri e aggraverà il domani. Che il tutto accade sotto al sole dello Stato democratico, non all’ombra di un regime totalitario o distopico, ma non per questo deve farci abbassare la guardia. Che le misure emergenziali che i governi hanno agevolmente legalizzato e si apprestano a conformare nei prossimi mesi e anni, devono renderci vigili e non vigilantes, perché – eccoli qua! – gli effetti a lungo raggio sono già scavati nei volti ipervisibili eppure dimenticati dei rom italiani.

– Daje forte! –, gli dico, e inizio a scrivere.

*Nexus è un regista e performer romano. Da più di vent’anni esplora il legame tra street culture, arti visive, filosofia, break dance e letteratura. Tiene laboratori di danza e di teatro nelle periferie e nei campi rom. Insieme all’attrice Laura Garofoli ha fondato la compagnia teatrale Garofoli/Nexus.

**i dati e le citazioni sulla storia delle emergenze abitative romane sono tratte dai report Roma: oltre le baraccopoli e Il piano di carta del maggio 2018 a cura di Associazione 21 Luglio che ringrazio per la disponibilità e il confronto.

1/4/2020 https://www.wumingfoundation.com

FOTO L’interno di un container «della solidarietà», dove le famiglie rom del campo di Salone, a Roma, trascorrono il lockdown.

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!