Chi ha paura del Jobs act?

A differenza di quanto, purtroppo, la cronaca quotidianamente ci riporta, rispetto al degrado cui spesso si riducono i contrasti socio-politici, in molte delle ex repubbliche dell’USSR, il nostro è, per nostra grande fortuna, un Paese nel quale il dibattito e anche i contraddittori più veementi – sui temi più “caldi”, di volta in volta affrontati – si consumano ancora (di norma) attraverso il confronto dialettico.

La prova più recente ci rinvia al confronto/scontro sviluppatosi dopo la pubblicazione dei primi due decreti legislativi (nr: 22 e 23, del 4 marzo c.a.) di cui al Iobs act.

Infatti, come peraltro già frequentemente verificatosi in passato, mentre la “lettura” e l’interpretazione delle nuove norme, sono state, talvolta, di assoluta condivisione dell’opera del Legislatore nazionale – ad esempio, da parte di Pietro Ichino – talaltra, le valutazioni espresse vanno in una direzione assolutamente opposta.

In particolare, rispetto al giudizio sul secondo dei due provvedimenti; il decreto relativo alle “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 183/2014”.

E’ il caso, ad esempio, della posizione espressa tanto da Giovanni Principe (già Coordinatore del Dipartimento Politiche attive del lavoro, della Cgil Nazionale) quanto dal Prof Umberto Romagnoli, anch’egli – al pari di Ichino – docente di Diritto del lavoro.

Il primo contesta, in particolare, l’affermazione secondo la quale il nuovo decreto concorrerebbe a ridurre – in modo concreto – la massiccia dose di precarietà presente nel nostro ordinamento. Al riguardo, il titolo di uno dei suoi ultimi articoli è sin troppo esplicito: “La balla della lotta alla precarietà”. Nel merito, Principe sostiene che nulla di nuovo è apparso all’orizzonte.

Infatti, a suo parere – ed è davvero difficile dissentire – l’annuncio di Renzi e Poletti, secondo il quale le collaborazioni “che si concretizzano in una prestazione di lavoro esclusivamente personale, continuativa, di contenuto ripetitivo, e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, d’ora in poi saranno disciplinate come lavoro subordinato”, non rappresenta niente di “rivoluzionario”. In questo senso, non era necessario attendete il decreto attuativo del Iobs act per affermare, con certezza, che qualsiasi giudice – di fronte a un’istanza di “conversione” in rapporto di lavoro subordinato di una co.co.co. o co.co.pro. che avesse presentato le suddette caratteristiche – non avrebbe esitato un attimo prima di accogliere la richiesta!

Il Prof. Romagnoli, a sua volta, contesta, in particolare, due punti “chiave” delle nuove norme.

Il primo è l’aver cancellato il nesso di proporzionalità che deve esistere tra la gravità della trasgressione e la pena, nel caso del licenziamento individuale di tipo disciplinare, per il quale – a differenza di quanto avveniva in passato – in futuro al giudice di turno sarà impedita ogni valutazione circa la sproporzione del drastico provvedimento adottato dal datore di lavoro (il licenziamento); piuttosto che un richiamo verbale (o scritto), una multa o una (più o meno lunga) sospensione!

Il secondo è relativo alle sostanziali modifiche apportate all’apparato sanzionatorio dei licenziamenti collettivi. In questo caso, senza sottacere quella che considera un’espressione di profonda animosità nei confronti delle OO.SS. – la sostanziale “derubricazione” delle sanzioni applicabili alle violazioni della procedura sindacale e dei criteri “legali” di scelta dei lavoratori licenziabili – Romagnoli considera un eccesso di delega, se non, addirittura, incostituzionale, l’aver legiferato su di un argomento (i licenziamenti collettivi) non previsto nella legge-delega del dicembre 2014.

La stessa dinamica si è realizzata rispetto al decreto legislativo 22/2015, che ha prodotto il “Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati “.

In questo caso, a Pietro Ichino – che plaude al Legislatore che avrebbe, finalmente, a suo parere, spostato l’attenzione “dalla protezione delle persone che lavorano in azienda alla loro protezione nel mercato, con un sistema di sostegno del reddito universale (la c.d. NASpI: Nuova assicurazione sociale per l’impiego), allineato ai migliori standard europei ed esteso a tutti i disoccupati provenienti da una posizione di sostanziale dipendenza dall’azienda per cui hanno lavorato”- fa da contraltare la posizione, altrettanto qualificata, di coloro i quali ritengono che, di là di quanto possa a prima vista apparire, il nuovo strumento di sostegno al reddito produrrà non poche “vittime” rispetto ai percettori dell’ex Aspi e dell’ex Mini-Aspi.

Nonostante i requisiti di accesso alla Naspi siano assai meno stringenti di quelli previsti per accedere all’Aspi e alla sua versione mini (ex disoccupazione “a requisiti ridotti”)!

In questo senso, appena qualche giorno fa ho avuto occasione di leggere un interessantissimo articolo di Michele Raitano (“Eticaeeconomia.it”), un qualificato ricercatore in Politiche economiche presso “La Sapienza” di Roma.

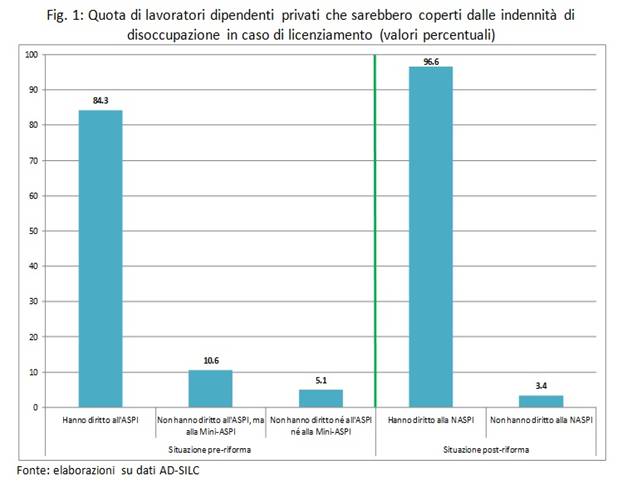

A parere dello studioso, da una simulazione diretta a stabilire la quota di lavoratori dipendenti privati occupati, in un dato momento, che non sarebbero coperti dalle diverse indennità di disoccupazione qualora fossero licenziati, si evince (figura 1) che il 15,7 per cento non avrebbe soddisfatto i requisiti dall’ex Aspi e il 5,1 per cento non avrebbe avuto diritto neppure alla “mini”; mentre soltanto il 3,4 per cento del campione non avrebbe titolo alla Naspi in caso di licenziamento.

Il 22/2015 è intervenuto anche rispetto alla durata della prestazione di sostegno al reddito, agli importi e alla contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

In questo senso, mentre l’Aspi durava 10, 12 e 16 mesi – rispettivamente per i soggetti con meno di cinquant’anni, fino a cinquantaquattro e oltre i cinquantaquattro – e la versione mini, un massimo di sei mesi, la Naspi sarà erogata per massimo diciotto mesi, (per il biennio 2015/2015, in via transitoria, durerà ventiquattro mesi), detratte le settimane di sussidio già godute.

Però, secondo la simulazione, di là dalla differente e più ampia base di calcolo dei requisiti di accesso (52 settimane di contribuzione nel biennio precedente la disoccupazione e una settimana di contribuzione prima del biennio precedente, per l’ex Aspi; 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la disoccupazione, per l’ex mini-Aspi e 13 settimane di contribuzione nel quadriennio precedente la disoccupazione e 30 giornate di lavoro nei dodici mesi precedenti il licenziamento, per la nuova versione), è confermata la possibilità che la Naspi comporti una sostanziale riduzione (figura 2) della durata dei sussidi.

Il dato significativo è quello secondo il quale il periodo massimo potenziale di erogazione del sussidio si ridurrebbe per il 3,8 per cento dei lavoratori disoccupati; la penalizzazione sarebbe particolarmente rilevante per gli ex dipendenti con rapporti di lavoro a termine. Infatti, il 10,3 per cento di questi soggetti, a causa della sottrazione dei sussidi già corrisposti, riceverebbe come Naspi un sussidio di durata inferiore a quello cui avrebbe avuto titolo con la previgente normativa.

Anche rispetto alla maggiore “generosità” della Naspi, è opportuno procedere a qualche precisazione di merito.

All’uopo, va rilevato che l’importo massimo della nuova prestazione è stato elevato a 1.300 euro mensili; rispetto ai 1.150 euro dell’Aspi nel 2014 (perché la base di calcolo è la retribuzione media del quadriennio precedente, anziché il biennio).

C’è da evidenziare, però, che l’importo dell’ex Aspi era costante per i primi 6 mesi, per poi diminuire del 15 per cento nei successivi (per gli over 54 diminuiva di un altro 15 per cento dal tredicesimo mese), mentre quello della Naspi si riduce del 3 per cento mensile, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di godimento.

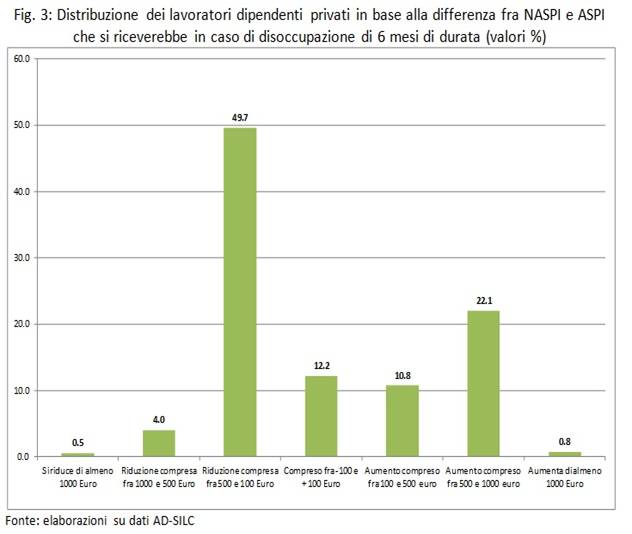

Per verificare la portata dell’eventuale “scostamento”, tra la Naspi e l’ex Aspi, Raitano ha calcolato quanto avrebbero percepito – nei diversi casi – i lavoratori del campione sottoposto a simulazione (figura 3) qualora il loro stato di disoccupazione fosse durato sei mesi.

Ebbene, per oltre il 50 per cento del campione l’ammontare complessivo della Naspi che si riceverebbe nei sei mesi di disoccupazione, sarebbe inferiore a quanto si sarebbe, invece, percepito con le previgenti norme!

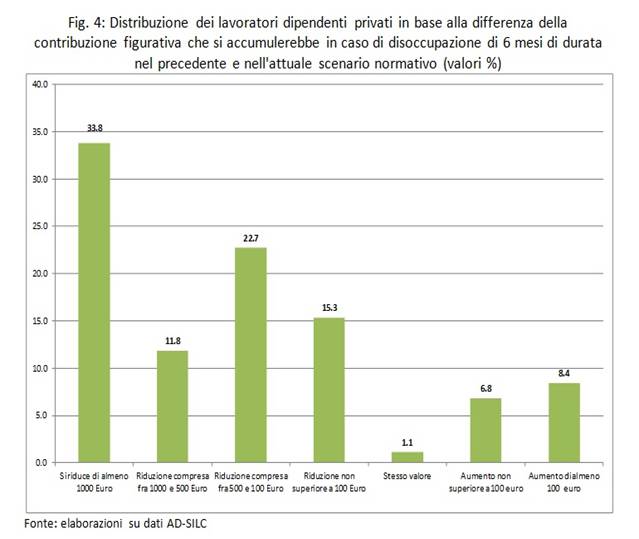

Anche rispetto alla c.d. “contribuzione figurativa”, ai fini previdenziali, il passaggio alla Naspi si presenterebbe, a parere di Raitano, affatto indolore.

Infatti, mentre con le precedenti norme veniva accreditata una contribuzione pari al 33 per cento della retribuzione media del periodo precedente il licenziamento, la novella ha stabilito che la retribuzione di riferimento non potrà eccedere 1,4 volte l’importo massimo della Naspi (euro 1.300 x 1,4 = euro 1.820). Di conseguenza, l’eventuale quota di retribuzione eccedente detto importo non darà diritto ad alcuna contribuzione figurativa. I penalizzati saranno i lavoratori dipendenti (licenziati) percettori di un salario medio – alto.

Attraverso i dati di cui alla figura 4, si evince che, in caso di una disoccupazione della durata complessiva di sei mesi, l’83,6 per cento del campione potrebbe contare su di una contribuzione figurativa inferiore a quella cui avrebbe avuto titolo prima del D. Lgs. 22/2015.

In definitiva, conclude Raitano “Sulla base di queste simulazioni si può pertanto affermare che se si tiene conto di tutte le circostanze rilevanti, e non solo dell’ampliamento della platea di potenziali beneficiari, la Naspi non consentirà quel miglioramento generalizzato di cui si parla. I perdenti saranno quei lavoratori, e non sono pochi, che, in caso di licenziamento, sarebbero tutelati per un periodo più breve, riceverebbero prestazioni di minore entità e si vedrebbero riconosciute contribuzioni figurative più contenute. Non solo. A essere maggiormente penalizzati potrebbero essere proprio i lavoratori a tempo determinato, più esposti al rischio di incorrere in frequenti periodi di non lavoro”!

Cosa dire? Diffidare è d’obbligo; soprattutto di coloro i quali continuano a mentire ben sapendo di mentire!

Non è, di certo, un’allegra prospettiva.

Renato Fioretti

Collaboratore redazionale di Lavoro e Salute

30/3/2015

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!