COME EVITARE CHE LA TECNOLOGIA DIVENTI UN’ARMA CONTRO IL LAVORO

La fatica fisica è sempre stata storicamente associata al lavoro; era ovvio e inevitabile che nella mente umana nascesse il desiderio di affrancarsene per dedicarsi ad attività più gratificanti e creative inframmezzate da una dose, soggettivamente apprezzata in modo variabile, di totale ozio o di attività finalizzate solo al piacere. Questa umana e comprensibile ricerca di affrancamento dalla fatica fisica ha persino comportato qualche “abbaglio” come quando gli operai addetti alla tornitura manuale dei tubi in cementoamianto poterono sostituire al lavoro manuale l’uso di strumenti elettrici ad alta velocità; non un evento rivoluzionario ma solo un esempio di come una nuova tecnologia non sempre è foriera di riduzione del rischio per la salute.

La fatica, sia nella realtà contadina che in quella dei primordi dell’industria, è stata una costante “sine qua non” che dovette essere affrontata con lotte e misure dedicate al rispetto di pause e alla introduzione sia di attrezzi di lavoro che di misure di riorganizzazione ergonomica ; si tratta peraltro di un processo di innovazione non ancora concluso se, solo per fare un esempio, la procura della Repubblica di Bologna sta istruendo un procedimento penale per lesioni colpose multiple da “movimentazione di carichi” che vede come parti lese decine di lavoratori e come imputati alcuni datori di lavoro. Dunque se pure si stanno estendendo tecnologie complesse che implementano in maniera, tumultuosa e quasi parossistica l’automazione, non è certo scomparso il lavoro fisicamente usurante per la sua gravosità e ripetitività. Da subito il proletariato comprese che il sogno dell’affrancamento dalla fatica del lavoro (l’etimologia del termine lavoro conduce peraltro alla idea di un carico duro e penoso che fa vacillare – dal latino “labare”- o anche a un termine che descrive uno strumento di tortura) era illusorio nelle condizioni socio-economiche in cui si sviluppò la prima rivoluzione industriale (e anche successivamente). Le condizioni attuali , in quanto a dislivello di potere tra capitale e lavoro, non sono peraltro dissimili, anzi casomai le distanze fra i due poli della contraddizione sono ulteriormente aumentate. Il proletariato constatò subito che le tecnologie applicate alla produzione non si trasformavano in vantaggi per tutti e neanche in vantaggi più o meno equamente distribuiti, ma rimanevano nella mani del capitale determinando fame, disoccupazione, alcolismo, suicidi e prostituzione per le masse proletarie escluse dal processo produttivo in quanto “sostituite” dalle macchine. In questo contesto nacque il movimento luddista e alla stessa contraddizione fa riferimento – molto tempo dopo – il pensiero gandhiano, pur con mezzi e strategie agli antipodi del luddismo. Lo sviluppo economico che ha contraddistinto la cosiddetta società dei consumi di massa ha in un certo senso annacquato questa contraddizione per l’esigenza di poter disporre comunque di ampie schiere di lavoratori necessari per produrre enormi quantità di merci che nonostante gli accorgimenti del capitale hanno condotto a una “crisi da sovrapproduzione” connotata pure da un evidente e nocivo impatto sulla salute umana/animale e sull’ambiente, ormai difficile da recuperare.

La tecnologia potrebbe essere “cosa buona e giusta”

Diffidare a priori della tecnologia sarebbe irrealistico e persino masochista. Tuttavia, come disse l’epidemiologo Dario Mirabelli (certamente lo hanno scritto e pensato altri prima di lui) in un seminario sulle tecniche per la ricerca delle fibre di amianto in tessuti umani, «occorre dominare la tecnologia e non farsi dominare». Una tecnologia al servizio dell’uomo è possibile. Ognuno per esempio comprende l’utilità del telelavoro e come esso faccia risparmiare fatica, tempo e inquinamento (si pensi al fatto che un gruppo di sociologi e psicologi del lavoro ebbe a proporre che i lavoratori costretti a un pendolarismo quotidiano superiore alle due ore avessero diritto a rivendicare il 30% del salario in più). Magnifiche sarebbero poi le possibilità di applicare tecnologie ai percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo di persone diversamente abili. Purtroppo, nonostante i brillanti casi isolati (un chirurgo ha potuto riprendere il suo lavoro in sala operatoria dopo un grave infortunio stradale grazie ad un esoscheletro che riesce a “vicariare” la sua impossibilità a tenere la posizione eretta) pure ampiamente pubblicizzati mediaticamente, sia il telelavoro che le tecnologie a supporto di percorsi di reinserimento sono “rimasti al palo” se è vero che in quasi tutte le province italiane i posti di lavoro previsti dalla legge 68/1999 sono pesantemente vacanti (soltanto nella provincia di Bologna i posti vacanti sono almeno 500); se moltiplichiamo il dato per tutta l’Italia diventa un piccolo esercito di disoccupati doppiamente “sfortunati”.

Se non sarebbe saggio dunque un rifiuto a priori dello sviluppo tecnologico, i problemi che dobbiamo affrontare sono relativi alle finalità , all’uso e agli effetti delle nuove tecnologie.Oltretutto – come è ovvio – sono problemi che dobbiamo porci molto precocemente già dalla fase della ricerca finalizzata alla realizzazione e non, a posteriori, a tecnologia già realizzata e collaudata. Peraltro in un contesto in cui i percorsi, fin dall’inizio, vengono gestiti o pesantemente influenzati dalle multinazionali, dall’industria bellica o da quella farmaceutica e da lobby analoghe.

E’ penoso che dopo il “diesel gate” – con il suo corollario di truffe, di dati manipolati e di sperimentazioni sull’uomo, a fronte di un effetto che consiste (fra l’altro) nel produrre anche fumi classificati ormai senza incertezze come cancerogeni per gli esseri umani – si palesino ancora resistenze e ostruzionismi (parrebbe anche da parte di certi “sindacati” dei lavoratori) circa l’esigenza di superare una merce così palesemente nociva.

Un altro campo in cui le tecnologie vengono usate con ritrosia riguarda le cosiddette BAT (dall’acronimo inglese: migliori tecnologie disponibili). Il concetto, relativo all’obbligo di usare le BAT, pare ufficialmente asserito in maniera chiara dall’UE; chiara ma … sulla carta. Ovvio che noi diamo la preferenza all’eliminazione – alla fonte – delle sostanze cancerogene e nocive dal ciclo produttivo e da quello alimentare. Tuttavia,scaduti i tempi della prevenzione alla fonte o verificata la impossibilità tecnologica effettiva di questo approccio (Raffaele Guariniello docet), dobbiamo poter contare sul ricorso a tecnologie a “ciclo chiuso” o all’abbattimento degli inquinanti (il più possibile in prossimità al sito di emissione) con filtri efficaci. Viceversa certe tecnologie, pur tecnologicamente fattibili e disponibili, vengono usate per sleali dinamiche di mercato e di concorrenza, finalizzate ad attrarre il consumatore con la promessa di una merce meno inquinata di un’altra – magari anche più costosa della seconda – quando il consumatore ha invece diritto a inquinamento zero e senza maggiorazione di costi rispetto a una merce (analoga) offerta da un’altra fonte produttiva.

Pare chiara a questo riguardo la vicenda della formaldeide (molecola cancerogena e specificamente pure potenzialmente leucemogena). Ci sono aziende che vantano di emetterne “poca” (dalle loro merci, una volta consegnate a domicilio). Ci sono aziende che dichiarano merci a emissione zero. E ci sono aziende che … non dichiarano nulla. In questa caotica anarchia delle produzioni ha più speranza di salute chi è maggiormente istruito , più ricco e magari … non miope poiché la pubblicità che veicola questi grotteschi messaggi è spesso leggibile solo con la lente di ingrandimento.

Industria 4.0: oltre la “propaganda”

Stiamo assistendo a una forte campagna pubblicitaria sulla cosiddetta industria 4.0; una “propaganda” da attesa messianica, colma di miti e illusioni che vanno analizzati circa la loro natura e i loro effetti. Pare di poter dire che un corollario proposto da questa propaganda stia nella ineluttabilità degli eventi. Lo sviluppo tecnologico non si può fermare, dicono i falsi profeti di INDUSTRIA 4.0. Questa asserzione è, almeno per certi versi, del tutto verosimile e comprensibile ma la propaganda include la rimozione totale della valutazione degli effetti e l’implicita negazione della possibilità di orientare lo sviluppo e l’applicazione delle nuove tecnologie. Già si preannunciano questioni etiche e legali nella gestione della robotica e dell’intelligenza artificiale, problemi associati a timori (solo “cinematografici”? ) di soccombenza dell’umano nei confronti del robot. Il dibattito segue ormai voli (forse solo apparentemente) pindarici: diritti, doveri, affettività, antropomorfismo, rischio di insubordinazione, responsabilità penali e civili inerenti agli eventuali errori del robot (si pensi al robot chirurgo: chi paga il danno subìto dal paziente ?) ecc.

L’enfasi su INDUSTRIA 4.0 ha portato i suoi acritici apologeti ad avvertire persino l’esigenza di adottare un “inno”che consenta di archiviare ormai quello che fu considerato l’inno dell’industria otto-novecentesca. Un’operazione gestita dallo stabilimento di Sesto Torinese di una impresa che recentemente si è presentata come una start-up giovanile (un altro mito alquanto abusato) ma che era attiva già ai primi del Novecento quando fabbricava (anche) pneumatici per carri armati da impiegare nell’orrenda ed evitabile strage che fu la prima guerra mondiale.

Le aspettative e i campi di impiego

La prima aspettativa connessa a INDUSTRIA 4.0, concreta e attesa con grande partecipazione, è l’aumento della produzione e dei profitti in uno scenario che, per ora, vede convivere nicchie di 4.0 con isole di organizzazione fordista o anche di lavoro francamente schiavistico. Pure non si esclude affatto la convivenza di 4.0 e delocalizzazione, se per esempio consideriamo l’etichetta INDUSTRIA 4.0 attaccata a mò di adesivo su una fabbrica italiana di lavastoviglie delocalizzata in Turchia grazie ai bassi costi della forza umana “residua”, può sorgere il dubbio che la montagna abbia partorito un topolino.

In medicina il discorso è complesso e le innovazioni sono un po’ più sostanziose e, in un certo senso, più promettenti dal punto di vista dei risultati. Tuttavia l’insieme risente di obiettivi che possiamo definire di medicina riparativa o rigenerativa. Dove questa ancora non arriva si tratta di avere un po’ di “pazienza” e fare affidamento sulle tecniche di ibernazione in attesa di tempi migliori (vedi «Un’altra medicina è possibile» in bibliografia).

La medicina è comunque un terreno importantissimo sul quale analizzare il rapporto fra tecnologie e lavoro produttivo; un terreno sul quale il luddismo (non solo per ragioni storiche) sarebbe fuori luogo e sul quale comunque occorre trovare un equilibrio fra primato (ancora assolutamente indiscusso, per noi ) della prevenzione e ricerca scientifica. In altri termini sarebbe iniquo avere disistima delle ricerche di terapie contro il cancro che sono utili per quella umanità sofferente e straziata che ha già perso la occasione della prevenzione o che potrà non averne anche per il futuro. Diverso è il settore della ricerca psicofarmacologica che non pare manifestare remore circa la “invenzione” di «patologie psichiatriche» pur di incrementare vendite e profitti e che non mostra nessuna effettiva intenzione di sottoporre le presunte “innovazioni” a prove di efficacia (Goetze). Il problema è coniugare un atteggiamento, diciamo non-luddista ma neppure acritico nei confronti della “scienza” , con la strategia di eliminazione dei rischi alla fonte. Per fare un esempio: la ricerca della cura del mesotelioma deve essere potenziata –anche per un problema di giustizia verso le vittime dell’amianto – ma in un contesto di bando planetario e di bonifica immediata del rischio di esposizione all’agente nocivo. Ricercare la cura e consentire la bonifica delle navi (siamo sempre nel campo degli esempi) in India , Pakistan e Bangadesh, sarebbe l’ennesima ignobile ipocrisia della politica capitalistica di delocalizzazione delle produzioni nocive. Un ragionamento analogo si può fare per il morbo di Alzheimer, patologia rispetto alla quale le multinazionali farmaceutiche hanno minacciato di interrompere le ricerche. Verosimilmente la boutade è stata un penoso tentativo di ottenere ulteriori finanziamenti pubblici. Ma rimane la contraddizione di fondo: va bene la ricerca ma occorre rafforzare le strategie di prevenzione, visti anche gli studi di recente pubblicazione (Lancet) che evidenziano (con elementi statistico-epidemiologici ma anche e persino anatomopatologici) un chiaro aumento del rischio proporzionale alla residenza nelle vicinanze di strade ad alto traffico veicolare.

Sul rapporto fattore umano/tecnologie/risultati è importante citare un interessante studio, reso noto da poco dalla Fnopi (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche) che ha evidenziato come un aumento del personale infermieristico negli ospedali italiani, che riducesse da 10 a 6 pazienti il carico di lavoro per singolo infermiere, porterebbe ad un calo della mortalità del 20% (ovviamente, a parità di tecnologie disponibili). Una importante ricerca dunque che ci richiama alla riflessione sul rapporto fra disponibilità di tecnologie e fattore umano e al peso specifico ed alla importanza che ognuno di questi due fattori può avere.

Altri comparti produttivi – non industriali nel senso classico del termine – sono ormai lambiti da progetti o da iniziali pratiche di robotica. Non pare che i risultati siano sempre “entusiasmanti” pure sul piano strettamente produttivistico; anche se non è detto che ai primi fallimenti parziali non subentrino affinamenti tecnici con risultati più accettabili. Si ha notizia di robotica usata in agricoltura (Israele), zootecnia (Ravenna), servizi della ristorazione (Giappone); proprio in quest’ultimo comparto pare essersi verificata una battuta d’arresto per lo scarso feeling tra robot e clienti di ristoranti nella proposta e scelta del menù…

Certamente i processi di robotizzazione andranno avanti, supereranno forse anche la fantascienza cinematografica e c’è da immaginare che il clima politico italiano attuale porterà alcuni settori della società a considerare con favore una robotizzazione che possa affrancare i ceti sociali più ricchi dalla “disturbante” presenza di una forza lavoro sgradita per il colore della pelle o per la lingua e la cultura diverse ma capace di emozioni che potrebbero mettere in crisi anche qualche cittadino col “cuore a forma di salvadanaio”, per usare una definizione di Fabrizio de Andrè.

«Elettrodomestici affettivi»: con questo termine, denso di empatia e sensibilità, una lettrice del quotidianoLa Repubblica , definì le «badanti». Questa affettività potrà mai essere surrogata da un robot? Il robot potrà, addirittura, essere utile a evitare lo strazio della migrazione di mamme dall’est Europa verso la parte più ricca del continente ? Quale scenario sostituirà quello dello sfruttamento schiavistico delle badanti da parte dei “badati” e dei loro familiari ? ( vedi «Ciliegie amare» in bibliografia).

A questi interrogativi possiamo provare a rispondere. Le previsioni possibili sono più di una.

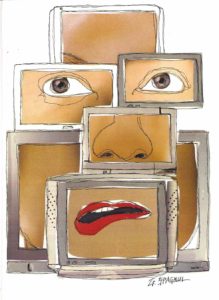

Le tecnologie per il controllo comportamentale

Uno degli usi peggiori delle cosiddette nuove tecnologie è il settore destinato al controllo di lavoratori o persone in generale; la questione del braccialetto Amazon è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso dal punto di vista mediatico. Un mezzo pensato in primis per le persone “detenute” non poteva non debordare, prima o poi, in un mondo del lavoro ormai diffusamente carcerizzato. In Italia il no ai controlli visivi sui lavoratori – vietati esplicitamente dalla legge 300/1970 – è stato aggirato platealmente, con il consenso di certi e soliti “sindacati”, grazie anche a motivazioni ipocrite e rimozioni. La sintesi di rimozioni e ipocrisie consiste nella “giustificazione” secondo cui questi strumenti non servono al controllo individuale del singolo ma servono al monitoraggio della produzione. Ovvio che nel 1970 il legislatore definì un divieto delle forme di controllo visive perché erano le sole concretamente disponibili in quel momento; ovvio che la ratio debba oggi essere estesa a tutte le nuove forme di controllo realizzate dopo il 1970. Ma diffusa è la sensazione che lo Statuto dei lavoratori debba essere puntellato su così tanti aspetti da rendere l’aggiornamento arduo (anche se necessario e improcrastinabile, per quel che è sopravvissuto). Rimane il fatto che un controllo di tipo carcerario (che evoca ovviamente anche quello di memoria manicomiale, lo spioncino sulla porta della sala di contenzione) nuoce alla salute psicofisica del lavoratore, opprime il suo diritto alla privacy, induce un vissuto di disautonomizzazione, in altri termini riduce la persona al ruolo di una ruota dell’ingranaggio sostituibile in qualunque momento. Se li “lasciamo fare” indisturbati, il prossimo passo potrebbe essere quello del braccialetto anche fuori dall’orario contrattuale, visto che alcune sentenze della magistratura hanno “legittimato” il controllo anche extra-lavorativo. Secondo alcuni solerti magistrati, il datore di lavoro può essere motivato a controllare che il suo dipendente (ormai schiavizzato) faccia buon uso delle sue potenzialità lavorative e produttive; cosa che, per esempio, potrebbe essere pregiudicata dall’abitudine a dormire poco o “eccedere” in attività ludiche o sessuali… Dunque la forza-lavoro potrebbe essere controllata notte e giorno, persino durante le ferie.

Se assistiamo a questa pulsione all’ipercontrollo nei confronti dei lavoratori (soggetti ritenuti poco utili o comunque non essenziali all’universo della produzione) possiamo assistere anche alla rinuncia delle telecamere, in altre circostanze: come è avvenuto a Bologna per una persona trattenuta in questura, morta suicida – secondo la Procura della Repubblica – e non “controllata” visivamente in quanto le telecamere erano rotte. Ovvio che le telecamere utili per la difesa della produttività e delle merci godano di maggiori e regolari attenzioni manutentive.

Prendiamo atto dell’ultima novità: «Sensori nei caschi. Leggono la mente dei lavoratori. In Cina la “sorveglianza emotiva”… Per i manager aumentano sicurezza e produttività». Certo la Cina è un esempio lampante della fuga tecnologica in avanti associata al disprezzo delle conoscenze già acquisite in materia di prevenzione: la Cina usa estrae e usa l’amianto; rifiuta anche di discutere su questo tema ma intanto organizza la «sorveglianza emotiva»…per la “sicurezza”. Evidentemente mettere l’amianto fuori uso è una idea troppo ardita per le “intelligenze artificiali”.

Le (disastrose) prospettive occupazionali

Le previsioni della gestione capitalistica/privata della robotica e dell’intelligenza artificiale sono devastanti in termini di crescita della disoccupazione. Come sappiamo queste dinamiche preludono a ondate di malessere psicosociale con incremento di suicidi e comportamenti autolesivi in genere, scompensi psichiatrici e crescita dei tassi di carcerazione. Vicende eclatanti vengono ormai date in pasto all’opinione pubblica. Come quella recentissima dell’operaro che ha chiuso bottiglie per trent’anni e che viene «licenziato da un robot». Ma la dimensione del fenomeno è enorme. Già il World Economic Forum (tenutosi a Davos nel gennaio 2016) aveva previsto con la ricerca «The future of the jobs» un calo occupazionale planetario, nei prossimi 2-3 anni, di 5 milioni di posti di lavoro. Un altro esempio è quello dell’industria petrolifera Usa per la quale si stima una riduzione entro tre anni del personale richiesto per ogni pozzo da 20 a 5 lavoratori. In linea di massima si stima che l’introduzione di ogni robot eliminerà 6 posti di lavoro. Si prevede pure che venga falcidiata la occupazione in alti comparti (alberghi e quindi turismo) ecc e che la massima utenza di robot si verificherà in Cina.

Quale il destino di questa massa enorme di persone espulse dal lavoro? Il “fenomeno” se lasciato nelle mani della deregulation liberista avrebbe dimensioni ed effetti devastanti che abbiamo il dovere di impedire.

Le prospettive per la salute umana

E’ evidente che il fattore umano –a prescindere dal lavoro di chi ha ideato e messo in atto la tecnologia – diventa sempre più marginale e secondario. Ridotta al ruolo di vigilante ed esecutore acritico, la persona addetta alla vigilanza deve conoscere la macchina ma solo per assecondarla pedissequamente, pena il blocco del sistema di produzione. Scompare ogni conoscenza sistemica, qualunque “soddisfazione per il lavoro finito” che, un tempo, era tipico di ogni artigiano. Soddisfazione smarrita già nella fase storica del lavoro industriale di tipo tayloristico-fordista; dissolta nella nebbia eterea della tecnologia. L’homo faberormai ridotto a “executive monkey”; non potrà non essere investito da una condizione di costrittività e alienazione che metteranno sempre più a rischio il suo equilibro psico-fisico.

Evidente poi che spesso la galassia “innovativa” della industria 4.0 non ha alcuna considerazione dei ritmi biologici circadiani. In maniera aperta ed esplicita oggi “gli imprenditori” lamentano quella che ai tempi della cultura politica operaista chiamavamo la «rigidità della forza lavoro». Per esempio si lagnano che i lavoratori rifiutino turni e soprattutto turni di notte. Questi imprenditori “4.0” commentano in maniera qualunquistica il rifiuto di forme di organizzazione lavorativa (già esistenti ma incentivate dalle innovazioni tecnologiche) che, per esempio nel lavoro notturno, da un lato esasperano il ruolo dell’operaio come appendice della macchina (con le ovvie conseguenze negative personali e psicosociali) ma dall’altro si configurano come veri e propri fattori di rischio cancerogeno. Infatti la IARC – cioè International Agency for Research on Cancer – ha collocato in fascia 2A, probabile cancerogeno, il lavoro notturno che dai dati epidemiologici disponibili evidenzia un incremento di tumori nei soggetti esposti con target multipli: polmone, colon, vescica, prostata, mammella (per la donna). Giova ricordare che già dalla fine dell’800 le nascenti Leghe operaie rivendicavano (meglio dire: esplicitamente auspicavano) l’abolizione del lavoro notturno che invece non solo va dilatando in tutto il mondo ma la cui estensione è cinicamente valutata come fattore di competitività.

In questo scenario di lavoro coatto –per ormai quasi tutti gli occupati – risuonano penosi i distinguo sull’uso controllato dei “braccialetti” e insostenibili le motivazioni di chi lamenta una strumentalizzazione “politica” del caso Amazon. Mentre insostenibile è la posizione di chi vorrebbe salvare capra e cavoli asserendo che il braccialetto serve alla produzione e che il fattore determinante è il rapporto di fiducia tra organizzazione e lavoratore. Esattamente come dire che il braccialetto del detenuto ammesso a misure extracarcerarie non serve a controllare tentativi di fuga ma a fare statistiche su come si occupa il tempo fuori dalla mura del carcere (al cinema o al parco?). In verità dove c’è coazione non c’è fiducia (che quando esiste è reciproca) e il braccialetto del lavoratore è l’equivalente del neurolettico depot nella relazione tra psichiatra e paziente (nella misura in cui è “impaziente”) psichiatrico.

Proposte

Ovviamente – come già detto – non è riproponibile oggi una strategia “in fotocopia” luddista o gandhiana, nonostante l’importanza storica (la mitica distruzione dei telai risale al 1779, per sfociare nella sanguinaria repressione subìta negli Usa nel 1813) che comunque resta un monito contro il rischio della rassegnazione o peggio della apologia acritica, in questo caso nei confronti della nebulosa costituita da industria 4.0.

Occorre un grosso impegno di studio e conoscenza da parte nostra per leggere meglio le tendenze in atto nel campo della ricerca e della finalizzazione dei risultati della stessa. Alcune tecnologie, pur potenzialmente utili, possono avere effetti paradossali o che rimangono ibernati o ancora che necessitano di essere utilizzati con procedure controllate. Abbiamo fatto l’esempio del taglio dei materiali in cemento-amianto; nessuno può negare la utilità dell’uso del flex in un cantiere edile (ovviamente associato all’uso rigoroso dei doppi).

Che la scienza sia ridotta a un ruolo ancillare nei confronti del capitale è evidente; alcuni argini esistono ma quando è “necessario” vengono aggirati. Noi non siamo fra gli apologeti/acritici della IARC ma certo è un argine contro il liberismo che vorrebbe mano libera su merci e prodotti nocivi. Tuttavia la IARC procede con tempi così esasperatamente lenti da far sospettare che, prima di enunciare pareri finalmente chiari, subisca ritardi “incomprensibili”. Sono poco facili da spiegare certi tempi lunghi e pronunciamenti che potrebbero essere più decisi. Diversi elementi fanno pensare non a volontarie rimozioni ma a pressioni che rallentano le conclusioni dei lavori. Per fare un solo esempio: poco comprensibile è che la asserzione del nesso di certezza della azione cancerogena dell’amianto sulla laringe sia giunto solo nel 2012 quando una nettissima evidenza epidemiologica risale quantomeno al 1973. Fatto sta che purtroppo come dimostra la vicenda del glifosato in agricoltura assistiamo pure a tentativi di scavalcare la IARC quando i suoi responsi risultano sgraditi ad alcuni settori economici. Ci aspetteremmo un pronunciamento della IARC, prima dell’avvio della produzione, circa il tabacco che non brucia ma viene riscaldato e al quale il produttore non attribuisce un effetto sicuramente meno nocivo ma un effetto potenzialmente ridotto. L’introduzione del concetto di “potenzialmente ridotto” è peraltro un inquinamento a cui la comunità scientifica non ha ancora adeguatamente risposto, evidenziando una perniciosa disponibilità al silenzio aggravata dal fatto che il produttore di questa merce a impatto (solo) potenzialmente ridotto – ma lo dice solo lui – è stato “ospite d’onore” all’ultimo Festival della scienza medica di Bologna. Noi comuni mortali sappiamo che: a) la nocività di quella merce (che fa milioni di morti ogni anno sul pianeta, in massima parte nei Paesi più poveri e fra gli abitanti più poveri dei Paesi più ricchi) verrebbe sicuramente (e non potenzialmente) ridotta diminuendo le quantità consumate, b) la nocività di quella merce è annullata sicuramente, e non potenzialmente, annullandone il consumo; c) per conseguire questo obiettivo non c’era bisogno né di costruire i capannoni di Zola Predosa, in provincia di Bologna (ove cortei di politici e sindacalisti sono accorsi a genuflettersi) né di affliggere di operai e tecnici con turni di lavoro antifisiologici in cambio di un salario spesso precario e… in attesa di future delocalizzazioni. Che l’amministatore delegato di questa multinazionale sia stato chiamato anche dal sindaco di Bologna a rappresentare le istituzioni culturali della città la dice lunga sul livello di degrado politico cui ci tocca assistere.

Conclusioni

E’ necessario osservare, analizzare per tempo gli eventi; studiarli, come si diceva , in fase di ricerca e programmazione. Non siamo soli: possiamo contare su agenzie e gruppi non governativi ad alta affidabilità etica e scientifica (Istituto Ramazzini, Ingegneri senza frontiere, AEA, Centro Lorusso ecc.).

Occorre avere la capacità di orientare preventivamente la ricerca (invece che limitarci a criticarne i risultati) anche se questo non sarà compiutamente possibile in un contesto di monopolio o supremazia del capitale. Occorre stimolare le intelligenze pubbliche e collettive per ottenere risultati coerenti con le aspettative e i bisogni reali dell’umanità. Non ci si deve concentrare sulle protesi per mitigare gli effetti dei bombardamenti e delle guerre ma sulla garanzia della pace, pur nella consapevolezza che qualche protesi servirà pure nel migliore dei mondi possibili e nel futuro anche di uno scenario di “salute per tutti”. Occorre fermare quelle tecnologie impattanti che creano stragi – a volte palesi, a volte occulte – per i profitti abnormi di pochi, quasi sempre al riparo dagli effetti delle stragi o che creano vessazioni e piaceri (ma solo effimeri) per molti.

Alcuni argini “tengono” però mostrano falle che si vanno allargando.

Dunque non contro la tecnologia ma per una tecnologa al servizio dell’ambiente e dell’uomo.

La lotta politica deve contestualmente orientarsi ad ottenere che non vi sia aumento di disoccupazione e che a ogni innovazione tecnologica consegua riduzione dell’orario e della fatica fisica e psicologica con equa redistribuzione del reddito. A queste condizioni ci impegneremmo tutti nella ricerca e nella sperimentazione per transitare da INDUSTRIA 4.0 alla sua possibile evoluzione: INDUSTRIA 5.0.

BIBLIOGRAFIA E FONTI

Calabrò A., «Che musica ha l’industria 4.0 ? La Fondazione P. l’ha fatta creare ad un compositore», Il Resto del Carlino, 29.5.2018

Industria 4.0 (definizione): «cosiddetta industria 4.o caratterizzata da una automazione crescente che fa leva macchine di nuova generazione , con livelli di sofisticazione inimmaginabili solo fino a pochi anni fa» in L. Dall’Oglio, «Macchine e impianti versione 4.0,il made in Italy diventa su misura», su Affari e finanza, La Repubblica, 28.5.2018

Red. est, «Sensori nei caschi:leggono la mente dei lavoratori», Il Resto del Carlino, 1° maggio 2018

C. Firenzani, «C. punta sulle lavastoviglie 4.0 in Turchia», Il Resto del Carlino, 26.5.2018

L. Nechita, «Ciliegie amare» , Edizioni Laterza

F. Pacella, «Tumore provocato dal telefonino» (Il caso ha fatto giurisprudenza), Il Resto del Carlino, 5.9.2016

G. Visetti, «L’imprenditore: offro lavoro ma i ragazzi lo rifiutano per non fare il turno di notte”, La Repubblica, 18.4.2018

V. Totire, «Un’altra medicina è possibile, osservazioni a latere del IV Festival della scienza medica», Bologna 2018 (anche qui in “bottega”)

V.d.c., «Sì al braccialetto elettronico ma con più tutele per i lavoratori» reportage /interviste, Afffari e Finanza, La Repubblica, 6.3.2018

Bologna, 31.5.2018

Vito Totire

nome del circolo “Chico” Mendes, del Centro per l’alternativa alla medicina e alla psichiatria “Francesco Lorusso” e di AEA cioè Associazione esposti amianto e rischi per la salute. Per contatti: vitototire@gmail.com

da www.labottegadelbarbieri.org

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!