Dietro il suicidio dell’assassino

Il copione del rito macabro e assurdo che immola una donna ogni tre giorni sull’altare traballante del patriarcato prevede tappe sempre uguali che ormai abbiamo imparato a conoscere: una vita di coppia segnata da un’escalation di violenza, la reazione di lei e spesso la denuncia, l’impotenza o l’inadeguatezza delle istituzioni, il femminicidio.

C’è un altro atto rituale che chiude in molti casi la vicenda: il suicidio dell’assassino. Non dispongo di dati statistici ma la percentuale mi pare alta e degna di una maggior attenzione rispetto a quella che le viene riservata.

Come è stato costruita l’immagine che ha di sé un uomo che non tollera un rifiuto, che non accetta una delusione, che affida alla sola violenza la risposta alle sue frustrazioni, che sente un ossessivo bisogno di controllo scambiandolo per amore, che lotta contro il fantasma inatteso della libertà femminile e infine distrugge se stesso quando crolla questa identità tossica?

Come è stato costruito un mondo che rifiuta di vedere un nesso tra tutte queste tragedie, che le derubrica a criminalità comune, a cronaca nera e basta? Da che cosa si difende chi ancora titola “raptus di follia”, “lite finita male”, “dramma della gelosia”, o chi addirittura pensa che lei “se l’è cercata”?

Non tutti gli uomini sono violenti ma la stragrande maggioranza dei violenti sono uomini. Domandando “perché?” non rivolgiamo accuse a ogni maschio ma al sistema simbolico in cui siamo immersi, alle sue implicazioni violente. Basta non aver mai alzato un dito su una donna per ritenersi estranei a quella cultura, per pensare “non sono fatti miei”?

Scriveva Lea Melandri in Amore e violenza:

Un grande passo avanti è stato riconoscere che la violenza maschile contro le donne è un fatto strutturale e non un’emergenza o la patologia di un singolo. Ma su quali siano i fondamenti a cui deve la sua durata, la tendenza a ripetersi nell’indifferenza di tempi, luoghi, generazioni, poco si è detto.

Non solo nell’ampia bibliografia delle femministe ma in libri scritti da uomini, come Diventare uomini di Lorenzo Gasparrini o Essere maschi di Stefano Ciccone, si analizza la socializzazione dei bambini in piena modernità e si dimostra come sia ancora fortemente impostata su modelli arcaici che resistono intatti all’usura del tempo.

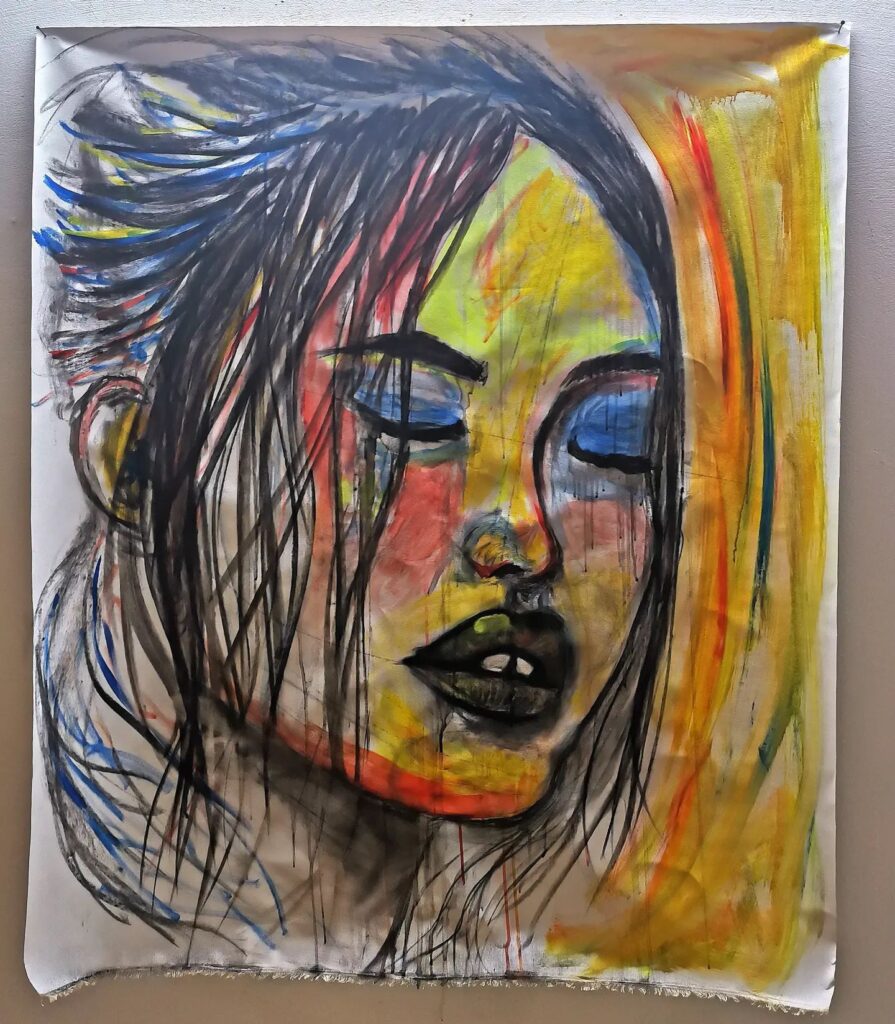

La violenza di genere è profondamente intessuta nell’ordito delle strutture archetipiche della cultura cui apparteniamo. Sta nel racconto delle religioni, nelle rappresentazioni dell’arte, nei miti e nelle fiabe. Fa parte della nostra narrazione delle origini.

Nei dettami espliciti e impliciti che suggeriscono ciò che il mondo si aspetta da noi sopravvivono molte di quelle costruzioni sociali che da millenni dipingono il “vero” maschio come indipendente, sicuro di sé, orientato al controllo, incline alle dimostrazioni di forza, addestrato a una logica vinci-perdi e a un’esasperata mentalità agonistica, affascinato dal mito dell’eroe che si afferma su e contro tutti.

“Mezzacartuccia”, “mezzasega”, “pappamolla”, “femminuccia”: così il branco maschile tratta chi non appare forte abbastanza. Muscoli muscoli muscoli, questa è la virilità. Dalla notte dei tempi si inculca in loro, fin dall’infanzia, il timore di essere considerati deboli.

È stato necessario, per soddisfare la pretesa di detenere il potere, di incarnare il prototipo, di scrivere la storia, abituarsi a vivere una scissione tra razionalità ed emotività e considerare l’empatia un impiccio. Mentre i pargoli crescono, diventando ragazzi e poi adulti, sembra man mano diminuire la loro possibilità di esprimere quello che provano, come se a un certo punto perdessero la chiave di accesso perfino a se stessi. Si adagiano così in una cultura parassitaria che si nutre della forza emotiva delle donne senza reciprocità, e che frana quando viene meno il piedistallo su cui si fonda.

Nel vocabolario di un genere invisibile a se stesso non ci sono mai stati i gesti e le parole per dire la fragilità, la paura, lo smarrimento. Coloro che per millenni sono stati i dominatori del mondo oscillano smarriti tra orizzonti inediti, che inquietano perché sono sconosciuti, e la nostalgia degli antichi privilegi e delle antiche certezze, che però li privavano di interi pezzi di vita.

Tutte queste considerazioni certo non assolvono gli assassini, né li giustificano: nemmeno la pietà post mortem può rendere le loro colpe meno evidenti e meno atroci. Se però vogliamo fare qualche passo oltre la deprecazione dobbiamo guardare in faccia la cultura androcentrica che ancora affligge il mondo intero, con i suoi discutibili risultati.

Bisogna lavorare a tutti i livelli per cambiare la mentalità collettiva. La voce unanime dei centri antiviolenza – gli unici che conoscano a fondo il problema – è che occorre, sopra ogni altra cosa, uno sguardo che non si fermi più al livello dell’emergenza, che non affidi più le soluzioni solo agli addetti ai lavori o scommetta solo su una discutibile rieducazione a posteriori dei singoli maschi violenti.

È indispensabile evidenziare quanto il privilegio di genere sia connesso alla percezione di una sua legittimità, che perdura fino a quando esso è invisibile. Finché questi aspetti rimangono nascosti continuiamo a esecrare la violenza quando assurge a fatti di cronaca straordinari per efferatezza e crudeltà, ma lasciamo inalterato il tessuto sociale che alimenta ogni giorno i mille atti quotidiani nascosti in quella che viene considerata normalità.

La scena è una scena di potere, non bisogna dubitarne più.

C’è un enorme silenzio sul potere. C’è un urgente bisogno di rompere la barbarie di quel silenzio.

Graziella Priulla

sociologa, svolge attività di formatrice sui temi della differenza di genere. Tra i suoi ultimi libri Viaggio nel Paese degli stereotipi. Lettera a una Venusiana sul sessismo (ed. Villaggio Maori) e Violate. Sessismo e cultura dello stupro (ed. Villaggio Maori).

12/6/2022 https://comune-info.net

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!