Hotel Purgatorio

Immagina: è il 2019, e tu hai ventotto anni. Li hai compiuti il 25 aprile, il buongiorno è stato un amico che ti chiama e ti dice che nella notte hanno dato fuoco alla libreria in cui lavora, la Pecora elettrica. Tu stai per licenziarti dal giornale per cui scrivi ma rimandi. Quell’articolo lo devi scrivere tu. È una giornata di schifo, il tuo compleanno, prelude a un periodo buio. Infatti nei mesi seguenti tuo padre finisce all’ospedale e il giornale per cui scrivi chiude. Quindi, ricapitolando: hai 28 anni, nessun lavoro, papà è all’ospedale, e poi c’è quella cosa per cui tuo fratello è sparito da anni. Non hai niente: che fai, ti ammazzi? Magari no.

Facciamo che decidi di realizzare il sogno che hai fin da quando sei piccola, e facciamo che questo sogno sia di diventare una scrittrice. Senza pesare sui tuoi genitori, ma anche smettendola per un po’ con tutti questi lavori precari. Vai a vivere in un’occupazione per poterti dedicare alla scrittura e basta, almeno nella fase iniziale. Tutti ti danno della pazza. Tu stessa ti dai della pazza ogni singolo giorno, salendo a piedi i cinque piani di scale di viale delle Province. È l’estate in cui esce Joker, ti identifichi col pagliaccio più di quanto non vorresti. Sarà che anche lui sale di continuo scale, in quel film, è una fatica anche solo guardarlo. Sarà che anche lui è povero. Questa era la mia situazione nel 2019.

Cambio prospettiva: è il 2022. Ora papà sta bene. Non solo: ho scritto il libro che volevo scrivere, dall’anno scorso è in tutte le librerie. Mio fratello dopo il libro è tornato nelle nostre vite. Vivo in una casa in affitto e non più nell’occupazione. Ho avuto il mio lieto fine. Una bella storia, vero? Cenerentola che si salva da sola, senza principe, un inno a credere nei propri sogni, qualcosa che può ispirare altre Millennial sfigate, applausi e pacche sulle spalle. No?

No. Perché ci siamo persi per strada un pezzo. L’occupazione. Cos’è un’occupazione? Che fine hanno fatto quelle persone?

Rafael, che vive là, chiama i due palazzoni di viale delle Province Hotel Purgatorio. È vero, è così. Uno stabile occupato è per sua natura una situazione precaria, di transizione. Il Purgatorio fa paura perché sai cosa c’era prima – l’Inferno, lo dicono sia Dante sia i gelati Magnum quindi noi ci crediamo – ma non sai cosa c’è dopo. Paradiso, la tua situazione migliorerà, avrai una casa vera? Oppure un nuovo Inferno, ti butteranno per strada col prossimo sgombero?

Sono qui a scrivere dell’occupazione di viale delle Province perché quel posto e quelle persone mi hanno accolta e mi hanno salvato la vita, e questo debito morale devo restituirlo. Lo faccio ora perché l’occupazione è minacciata da uno sgombero. Ed è sotto sgombero sia nonostante la pandemia, sia nonostante siano ancora impresse nelle nostre menti le immagini del bambino di un’altra occupazione, Cardinal Capranica (2019), che cacciato dalle forze dell’ordine se ne va con dei libri più grossi di lui in braccio, triste. Si era detto che una cosa del genere non sarebbe più successa. Io quella notte c’ero, ho visto gli elicotteri e le tenute antisommossa, un eccesso di militarizzazione per cacciare delle famiglie con bambini da casa loro. Poi i bambini sono stati mandati in casa famiglia, divisi dai genitori, una cosa violenta anche solo da immaginare. Ieri ho detto a Umberto di viale delle Province che se provano a farlo anche qui sono disposta a farmi arrestare. Lui ha riso e ha detto che è meglio che scrivo, che comunque siamo ancora in tempo. Allora ecco qua. Ci provo. Scrivo.

Il contesto di viale delle Province è la città di Roma, che vede la bellezza di 250 mila case sfitte, non di proprietà di gente comune ma di grandi consorzi edilizi che le tengono sfitte apposta aspettando le inflessioni del mercato immobiliare, visto che in pandemia i prezzi si sono abbassati; sempre a Roma le case popolari sono poco più che un miraggio circa dagli anni Settanta, l’assegnazione è un meccanismo che in definitiva non funziona. Contemporaneamente si è molto solerti a far valere gli interessi dei pochi ricchi della città. Nel loro gioco a Monopoli le centinaia di famiglie che vivono a Province, di cui 80 bambini, sono un ostacolo. Li vorrebbero buttare per strada, vorrebbero riprendersi quei due palazzi malmessi fregandosene del destino di chi finirebbe gettato via come immondizia. Personalmente credo che neanche la persona più cinica di Roma voglia vedere il replay di quello che è successo a Cardinal Capranica. I poveri esistono, i motivi sono i più disparati ed è chiaro che non tutti veniamo da paesi con dittature in corso o se proviamo a chiedere un affitto ci preferiscono una persona con la pelle più bianca. Buttarli per strada è gettare la polvere sotto il tappeto sperando che non se ne accorga nessuno: follia. Per cui la proposta che è stata fatta e che riporto qui è di rimandare almeno fino a fine giugno l’abbandono dei palazzi da parte di chi ci vive. Fine giugno quantomeno per permettere ai più piccoli di finire l’anno scolastico. Ma anche e soprattutto per trovare delle soluzioni abitative. Si è spesso parlato di un’altra occupazione, Caravaggio, come di un esempio virtuoso e da seguire: a Caravaggio si è resistiti lì finché non sono stati garantiti dei diritti, in primis proprio quello all’abitare. In sostanza si parla di assegnare delle case vere alle persone prima di costringerle ad abbandonare le loro. Così si garantisce sì il diritto alla proprietà di chi possiede gli stabili, ma anche diritti ben più importanti, tipo quello di un bambino che non dev’essere separato dalla famiglia. Non è niente di impossibile e, come dicevo, è già successo. Questo è l’unico destino di viale delle Province che possa rendere Roma una città degna di essere vissuta. In più, mi risulta veramente doloroso pensare che si è appena installata una giunta che dice di essere di sinistra perché quella è la sua collocazione politica ufficiale, e poi una delle sue prime azioni vuol essere buttare i ragazzini e le famiglie povere in mezzo alla strada. Gualtieri dimostri di non essere uno champagne socialist, e qui lo dico in modo diretto, volutamente provocatorio. I mezzi ci sono, mentre non ce ne sono per sostenere un modello di città che getta la gente in mezzo alla strada, in più durante una pandemia. Sono costi sociali anche quelli, se si vuole ragionare solo di costi e ricavi, cosa che comunque trovo abbastanza insufficiente per decidere delle vite delle persone.

Perché è di persone che si sta parlando. Di vite più simili alla nostra di quanto non ci piacerebbe pensare, ed è questo che volevo dire facendo coming out sul fatto che da nata in una famiglia italiana normale, con una laurea in Giurisprudenza e molta buona volontà, ci sono finita pure io in piena povertà e loro mi hanno dato una mano. Può succedere a chiunque. Non è un problema di pochi. Viviamo in un mondo in cui l’1% della popolazione possiede quanto il restante 99%, e noi siamo il 99%. Non possiamo lasciare sola la gente che di quel 99% rappresenta la manifestazione più evidente. Nel mio piccolo, sono l’esempio vivente che loro non hanno mai lasciato soli noi.

Mi permetto di dire poi che dalla comunità dell’occupazione abbiamo da imparare delle cose. Tipo: nei nostri palazzi i vicini a malapena ci rispondono al buongiorno. A viale delle Province i bambini giocano tutti insieme, ne ho conosciuti alcuni che sapevano cinque lingue per il solo fatto di aver fatto amicizia con gli altri. Credo che se la parola cultura abbia un senso, sia tutto qui. Durante il lockdown, visto che grazie alla Renzi-Lupi del 2014 chi vive in un’occupazione non ha la residenza, e senza la residenza non si ha diritto neanche al pediatra e al medico di base, si sono organizzati e hanno collaborato con la Asl che viene qui ogni 15 giorni. Tutti i giovedì a Province si riunisce il coordinamento regionale della sanità. Qui c’è perfino una biblioteca. Quando faceva figo perché non era sotto sgombero, addirittura alcuni organi della stampa estera ne hanno parlato: ma come, non hai niente e pensi ai libri? Proprio perché non hai niente pensi ai libri, dice viale delle Province. Forse non è un caso che un libro sia stato scritto proprio qui.

Sempre Rafael, il bibliotecario, nell’assemblea di sabato 19 febbraio ha raccontato di quando è venuto un giornalista Rai a fare un servizio sulla biblioteca e ha chiesto: «Glielo insegnate ai bambini che vivono illegalmente?». Rafael gli ha risposto: «No, noi gli insegniamo che questo è giusto». A parte la violenza giudicante della domanda del giornalista, c’è una base di pregiudizio comune che con questo articolo vorrei contribuire a smontare. Perché mi sa che ad alcuni non è chiaro che se non vengono assegnate le case popolari, sono le istituzioni a non garantire dei diritti, ad agire – per così dire – nell’illegalità. Come quando si parla della convenzione di Istanbul, per cui Roma dovrebbe dare 300 posti a donne uscite da situazioni di violenza e invece non ne dà neanche una trentina. Chi è che non rispetta le leggi, qui? Se le persone si riprendono i diritti dei quali una società del genere li esautora, in una città con 250mila case sfitte, perché altrimenti dovrebbero campare per strada, ha ragione Rafael: è giusto.

Fa ridere anche chi dice che gli occupanti sono degli scrocconi. Avendo vissuto là garantisco che a nessuno piace avere una doccia in comune con tutto il pianerottolo, e di dover spazzare ogni volta che te la fai perché sennò si allaga tutto. A nessuno piace che così spesso vada via la corrente. A nessuno piace farsi cinque piani di scale a piedi. L’occupazione non è un lusso, anche solo viverci comporta una certa dose di resistenza. Quando sono entrata nella mia stanza c’era il frigorifero che l’inquilino di prima ci aveva lasciato dentro con roba scaduta che puzzava: se l’è incollato Salim per cinque piani in discesa, perché lui ci riesce e io, francamente, no. In più nella stanza c’era qualche insetto di troppo, li abbiamo mandati via insieme. Ho messo un letto e un sacco da boxe. Ho coperto il buco nel muro perché il mio cucciolo di gatta, essendo un esemplare neanche particolarmente sveglio e dotato di una certa goffaggine, non cascasse dall’altra parte, dal quinto piano appunto. La casa-stanza è diventata decente e perfino bella ai miei occhi. Ma scegliere di viverci? Lo fai solo se non hai altre chances. Lo fai se tua figlia ha l’asma e nella casa in affitto c’è la muffa, come nel caso di Garcia, che lavora in un ristorante e non ha smesso neanche in piena pandemia perché non poteva. Vivere in questi posti non è un lusso. Si spera sempre di uscirne, di avere una casa vera. È questa l’unica richiesta, che il II municipio ha già accolto, che però comune e regione a quanto pare ancora no.

Credo che la popolazione romana sia certamente in sofferenza, economica e sociale e sanitaria – in definitiva umana – ma che ci sia una buona parte di noi che non è così stronza da fregarsene delle sorti di chi tra noi sta peggio. E sono sicura che per non vedere un’altra scena come quella del bambino cacciato via coi libri in mano a Cardinal Capranica non sono l’unica che sarebbe disposta a farsi arrestare. Perché, come dice Umberto, i poveri sono necessari al capitale per misurare in basso il prezzo della forza-lavoro, in particolare quando sono migranti perché costano di meno, ma non sia mai che diventino un ostacolo nei progetti speculativi sugli immobili da parte di chi è tutt’altro che povero. Difendere la gente di viale delle Province vuol dire conoscere la differenza tra giustizia e legalità, soprattutto quando per legalità s’intende un manganello con cui sbattere dei bambini – e delle persone con delle vite che se ce le avessimo avute noi altro che psicologo – fuori da casa loro.

Ho scritto questo articolo senza badare troppo alla forma, e sperando che le mie parole non siano risultate troppo retoriche, perché sono sentite all’inverosimile. Ma le parole che contano sono quelle che sabato ha pronunciato al microfono un ragazzino biondo che balbettava emozionato, un piccoletto che si chiama Ostap e che ha la sindrome di Down: «Io non voglio che ci sia lo sgombero». Piccole’, te lo giuro e scommetto che lo fa pure la parte sana di chi vive a Roma: sempre e per sempre, dalla stessa parte ci troverai.

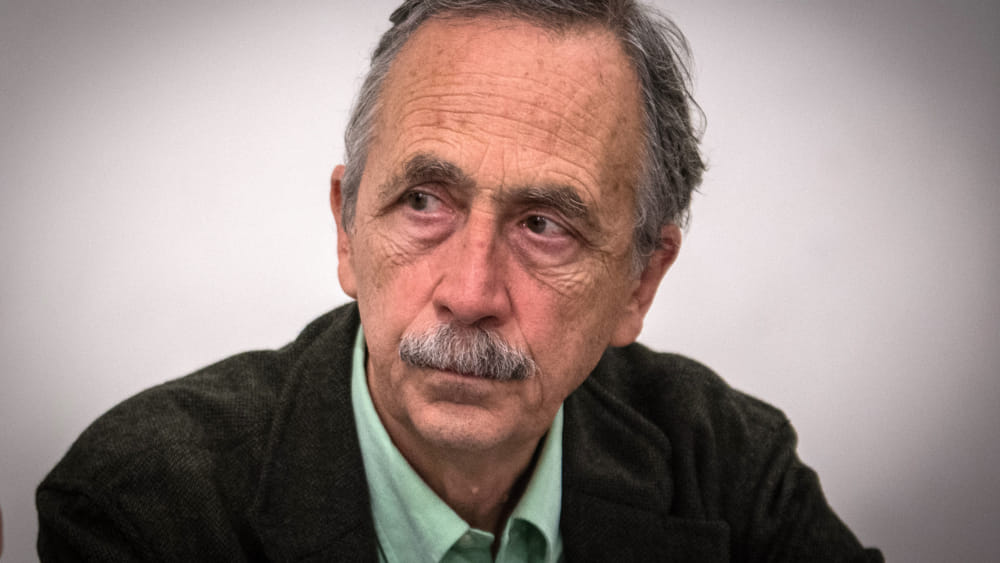

Valentina Mira è laureata in Giurisprudenza. Ha fatto la rider, lavorato al call center e come cameriera mentre scriveva per varie testate, tra cui il manifesto e il Corriere della Sera. È autrice di X (Fandango, 2021). Le foto sono di Francesca Scelfo.

15/4/2022 https://jacobinitalia.it/

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!