Il lavoro c’è, se non lo trovi è solo colpa tua

Una delle prediche che i giovani si devono sorbire, quando conseguono un diploma o una laurea, è quella che non sono preparati per entrare nel mondo del lavoro – detta brutalmente «Non sanno fare niente!». Si tratta di una critica disarmante, e per certi aspetti pericolosa, poiché butta fango sul sistema educativo in generale e denigra il bagaglio culturale di chi segue i percorsi formativi delle scuole secondarie e quelli universitari.

A nulla valgono tutti in tentativi di stare al passo coi tempi, cioè di praticare e sperimentare forme didattiche laboratoriali. Anzi, più ci si affanna ad adeguarsi al mondo del lavoro e più si percepisce che quel mondo tende a chiudere le porte, rinfacciando a chi bussa di non essere all’altezza del compito che dovrebbe svolgere. Alcune critiche nei confronti dei neolaureati e neodiplomati sono così aspre che sfiorano il ridicolo: questi soggetti non sarebbero in grado di scrivere un curriculum vitae, di sostenere un colloquio di lavoro.

Neolaureati e neodiplomati sono completamente smarriti e disorientati. A nulla valgono le conoscenze e le competenze che hanno sviluppato: per lo più finiscono per essere considerate solo carta straccia.

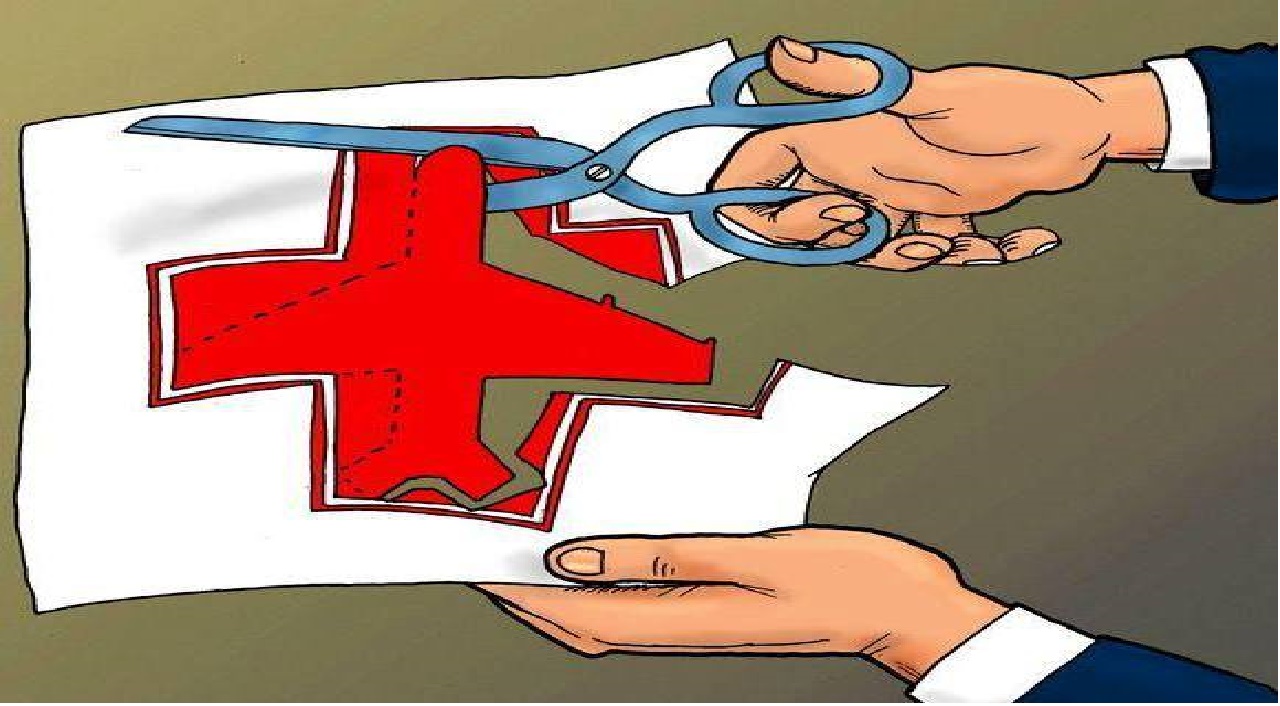

La frattura che si è aperta tra i sistemi formativi e i relativi mondi del lavoro si è trasformata in una falla o, meglio, è proprio il movimento sottostante al terreno su cui continuiamo a poggiare i piedi che alimenta costantemente quella rottura che noi vediamo in superficie.

Quando la terra balla sotto i propri piedi, anche le certezze assolute iniziano a tremare, e credo che non ci sia scampo nemmeno per quei baldanzosi oltranzisti che incarnano le vestigia del capitale. D’altronde, questi ultimi si vengono a trovare nella condizione simile a quei genitori che non riconoscono i propri figli: il capitalista, che incarna il capitale, non riconosce – o riconosce in modo del tutto parziale – quei figli che si presentano sulla soglia della propria azienda come salariati, in quanto per la propria sopravvivenza ha bisogno di manodopera gratis, al massimo sottopagata.

Gli imprenditori, molto spesso, non ammettono che non sono in grado di perpetuare quella relazione sociale che li rende vitali, e quindi attaccano il sistema formativo. Vorrebbero trasformarlo a loro immagine e somiglianza, cioè in un’azienda. Pertanto, avanzano la pretesa che le barriere in entrata, in quei mondi che gravitano nella loro sfera d’influenza, siano connesse alle scarse competenze di cui dispongono le nuove generazioni, beninteso, non solo per loro responsabilità, ma soprattutto per quella dei loro formatori. Ecco allora che si sentono chiamati in causa a salvare quei mondi, là dove si sentono a proprio agio, e di conseguenza autorizzati a entrare indirettamente nel sistema formativo, dettando a coloro che si trovano nelle scuole secondarie e negli atenei universitari, ma anche ai disoccupati, le norme morali per essere “appetibili” nel mercato del lavoro.

E su queste note che s’intreccia la raccolta di saggi, a cura di Rossana Cillo, disponibile gratuitamente in rete e che analizza in modo sistematico le condizioni di esistenza di milioni di persone che finiscono nel limbo degli stage e tirocini. Due parole diverse, nella lingua italiana, per indicare una condizione di vita simile, per esprimere in modo sintetico una situazione contraddittoria che diventa lacerante per chi la vive per un lungo periodo di tempo. Questi soggetti sono in una situazione di stallo: né lavoro, né formazione; entrano in competizione con se stessi, con gli altri tirocinanti e con i lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Se i periodi di stage vengono reiterati, come si può osservare nella prassi, allora la maggior parte dei soggetti coinvolti imboccano un vortice depressivo che mette in discussione le risorse interne di cui dispongono, quindi

inizia un lungo processo di auto-negazione, di perdita dell’autostima, di logoramento, in altre parole essi tendono a considerarsi dei falliti, specialmente se si confrontano con coloro che si trovano nel pieno della carriera.

Ma le peripezie del tirocinante non finiscono qui, infatti il quadro delineato qui sopra si aggrava per la scarsa o addirittura mancante retribuzione, il che significa negazione della gratificazione economica per far fronte ai bisogni della vita quotidiana.

Gli autori del libro forniscono una spiegazione che mette fortemente in dubbio la validità degli strumenti messi in campo dalle imprese, dagli enti pubblici e dalle associazioni no profit, come gli stage e i tirocini, al fine di risolvere il problema della disoccupazione giovanile, poiché affermano che solo una piccola percentuale di essi approda a un contratto di lavoro vero e proprio. (1)

Nel telaio principale di questa raccolta di ricerche (liberamente accessibili), è possibile cogliere una sfumatura molto sottile del problema che stiamo cercando di enucleare: nel contrasto tra capitale e lavoro, che ha animato la platea internazionale, nell’ultimo ventennio, le imprese, anche per via della ristrutturazione capitalistica avviata sul finire degli anni 70 del secolo scorso, sono riuscite a far passare il concetto che non esiste un problema di “occupazione” ma di “occupabilità”. (2)

L’occupazione implica di per sé l’essere occupati a svolgere un determinato lavoro in un determinato luogo e entrare in una relazione di dipendenza e indifferenza reciproca, nell’ottica di una divisione internazionale del lavoro,

che prende corpo in quell’astrazione che noi chiamiamo mercato e mediante il quale noi soddisfiamo una serie di bisogni. Di solito sono i lavoratori a perdere il posto di lavoro e a diventare disoccupati. Forse, è il caso di precisare che anche le imprese e i lavoratori autonomi possano entrare a far parte del circolo dei disoccupati, ma in questi casi si preferisce utilizzare il termine fallimento, per intendere che necessitano di una fase riabilitativa, qualora decidessero di ritornare a condurre il mondo degli affari.

Con il temine occupabilità, invece, si fa riferimento alla distanza che sussiste tra la persona disponibile a lavorare e le condizioni di mercato. Quindi non ci sono posti(luoghi) da occupare, ma solo distanze da colmare, ogni luogo viene trasformato in un non luogo, accettando di divenire iper-flessibili, di adeguarsi ai capricci del mercato e autoconvincersi che se si rimane fuori gioco dipende in misura prevalente dalla propria volontà. In questa prospettiva niente è impossibile, ogni traguardo può essere raggiunto, è sufficiente seguire il filo nero delle forze magiche del mercato, poiché solo così possiamo moltiplicare le nostre occasioni di lavoro, come i funghi, che si moltiplicano dopo la pioggia in un terreno adeguato e con il clima favorevole. Ma c’è di più. C’è da sopportare l’atteggiamento di chi ti rinfaccia che se non riesci a trovare un lavoro è solo colpa tua, poiché non sei in grado di venderti, non sei capace di riqualificarti, ragion per cui necessiti di essere formato e ri-formato.

Dunque, non solo il concetto di disoccupazione involontaria è stato eclissato, ma si è affermato il principio che le imprese non assumono, in quanto non trovano il personale con quelle abilità specifiche di cui hanno bisogno per un utilizzo perentorio, lasciando intendere che le difficoltà, che incontrano nella riproduzione delle loro condizioni di esistenza (del capitale d’impresa), siano da attribuire alle

scarse competenze che rilevano nei nuovi e vecchi dipendenti, i quali se vogliono stare al passo coi tempi devono intraprendere la strada della formazione permanente.

Tutta questa poltiglia ideologica è diventata una credenza dogmatica, al punto che si è modellato tutto il sistema educativo in base alle esigenze delle imprese, con l’obiettivo di sfornare «diplomati o laureati che, alla conclusione degli studi, posseggano oltre ad una solida preparazione teorica, anche le cosiddette “job-ready skills”», in modo che siano «pienamente produttivi fin dal primo giorno di lavoro» (3)

In un simile quadro dagli spazi angusti, la conoscenza del fenomeno della disoccupazione come problema sociale è evaporata, e il vuoto è stato riempito con una serie di cianfrusaglie che rimandano alle competenze del singolo individuo.

Il singolo individuo deve imparare a presentarsi come un “prodotto appetibile” nel mercato del lavoro, altrimenti non trova una corrispondenza a quelle che sono le prerogative delle politiche di reclutamento. In un certo senso, il singolo eroe, come d’incanto, è chiamato a seguire una sorta di profezia che si auto-realizza.

Ma le competenze professionali, ai giorni nostri, non sono più sufficienti.

Pertanto gli aspiranti lavoratori devono conseguire anche le competenze trasversali. Su quest’ultimo tema esiste un’ampia pubblicistica che si basa su

«studi che coniugano scienze economiche, scienze psicologiche e neuroscienze per intervenire sulla personalità dei lavoratori (e soprattutto dei futuri lavoratori) educandoli a diventare ciò che vogliono mercato e imprese». (4)

Sono queste le basi sulle quali s’innestano le politiche legislative della scuola pubblica italiana negli ultimi due decenni. Fermo restando che tale processo dev’essere inquadrato in un contesto internazionale.

Infatti, i “work based learning programs”, gli stage curriculari ed extra-curriculari, sono nati negli USA. Successivamente sono approdati in Europa e quindi si sono diffusi in quasi tutto il mondo. Un solo dato potrebbe darci l’idea del fenomeno che sto provando a delineare: «un terzo dei dipendenti della Foxconn sono stagisti, ossia circa 450.000 su 1.300.000». (5)

Sfortunatamente, questi folti eserciti di stagisti, disposti a fare qualsiasi cosa, pur di ottenere un’esperienza lavorativa, attirano le ire dei lavoratori con contratti atipici e tipici, i quali considerano gli sventurati, nella

maggior parte dei casi, alla stessa stregua dei servi, persone senza dignità.

Eppure, malgrado la tendenza fideistica di coloro che premono per entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro, pochi delegati sindacali sono a conoscenza delle dinamiche degli stage e tirocini extra-curriculari come strumenti di disciplinamento «dei futuri lavoratori alla precarietà, all’autosvalorizzazione, all’autosfruttamento». (6)

Ma è ancor più sorprendente che la pedagogia delle competenze lavorative abbia pervaso le scuole secondarie e gli atenei, senza che sia emerso, nel frattempo, un movimento in grado di contrastare questa tendenza storica, nonostante le evidenze catastrofiche delle politiche adottate.

L’introduzione degli stage e dei tirocini nei percorsi curriculari, con il benestare implicito ed esplicito di tutti i docenti coinvolti nel processo, non ha preparato il terreno per facilitare l’accesso dei giovani nel mondo della produzione di beni e servizi. Anzi, le barriere in entrata sono aumentate, poiché a tanti di loro viene proposto uno stage extra-curriculare. Pertanto, agli studenti, in qualche modo, viene insegnato come adattarsi a condizioni di vita precarie.

Nella prassi, ogni tentativo da parte delle imprese di avere forza lavoro pronta per l’uso, una volta terminati gli studi, non fa che alimentare quella frattura – qui sopra accennata – tra lo sviluppo delle forze produttive e il loro utilizzo all’interno di uno schema di rapporti sociali di produzione in via di disgregazione. Tra le altre cose, le imprese richiedono maggiore efficienza al sistema formativo e rispondono con degli espedienti, che trovano conferma nella produzione legislativa degli ultimi venti anni, per imporre forme di lavoro sottopagate o gratuite.

Dal loro canto, molti di coloro che seguono gli stage aziendali, non solo imparano velocemente la mansione lavorativa da svolgere, ma spesso si rendono conto che sono altrettanto produttivi come i lavoratori assunti con contratti regolari, senza tralasciare che alcuni stagisti, in molte situazioni, posseggono capacità analitiche, di sintesi ed operative più elevate degli stessi organizzatori del praticantato.

In definitiva, nello scorrere le pagine dei lavori che compongono questa

grande “opera pubblica”, è possibile vivere l’esperienza di tutti quei soggetti che ricadono nel cerchio degli stagisti. Man mano si scopre la natura illusoria degli stage, essi assumono la struttura di quei riti propiziatori praticati nelle forme sociali arcaiche, quando, per esempio, si praticava la danza affinché piovesse.

Oggi, allo stesso modo, mi sacrifico al capitale come tirocinante, poiché sarò

assunto domani. E devo dire che si prova un certo grado di incredulità nell’ammettere le verità alle quali pervengono gli autori del libro, in quanto ognuno di noi, agendo come singolo individuo, si auto-convince della necessità di convalidare questo genere di riti. In fondo, è difficile dirlo, ma ogni atto legislativo in merito esprime “un linguaggio pedagogico” che mira a far interiorizzare tutte quelle azioni conformi allo svolgimento dei periodi di stage, mentre l’insieme delle norme formano un groviglio legislativo che abbaglia qualsiasi tentativo di esercitare il pensiero critico.

Note

(1) Nel caso italiano, ad esempio, nel 2015 solo l’11,9% degli stagisti ospitati nelle imprese private – cioè 38.091 stagisti su 320.100 – sono stati assunti dalla stessa impresa che li ha ospitati per lo stage (Unioncamere 2015). Nuove frontiere della precarietà del lavoro. Stage, tirocini e lavoro degli studenti universitari, a cura di Rossana Cillo, Edizioni Ca’ Foscari – Digital Publishing 2017, p. 30.

(2) Per ragioni di spazio lasciamo fuori l’articolato discorso dell’intervento pubblico in relazione al problema della disoccupazione, già affrontato in altri articoli.

(3) Cillo R., op. cit., p. 19. (4) Ivi (5) Cillo R., op. cit., p. 35. (6) Cillo R., op. cit., p. 36.

Eugenio Donnici

In rete i saggi sul tema, a cura di Rossana Cillo

Pubblicato sul numero 8/9 settembre 2020 www.lavoroesalute.org

Puoi leggerlo anche in versione interattiva: http://www.blog-lavoroesalute.org/lavoro-e-salute-settembre-2020/

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!