Il tradimento della cura della sofferenza psichica in Italia, in Campania, a Napoli

Versione interattiva https://www.blog-lavoroesalute.org/lavoro-e-salute-marzo…/

Archivio https://www.lavoroesalute.org/

di Antonio Mancini

Premessa

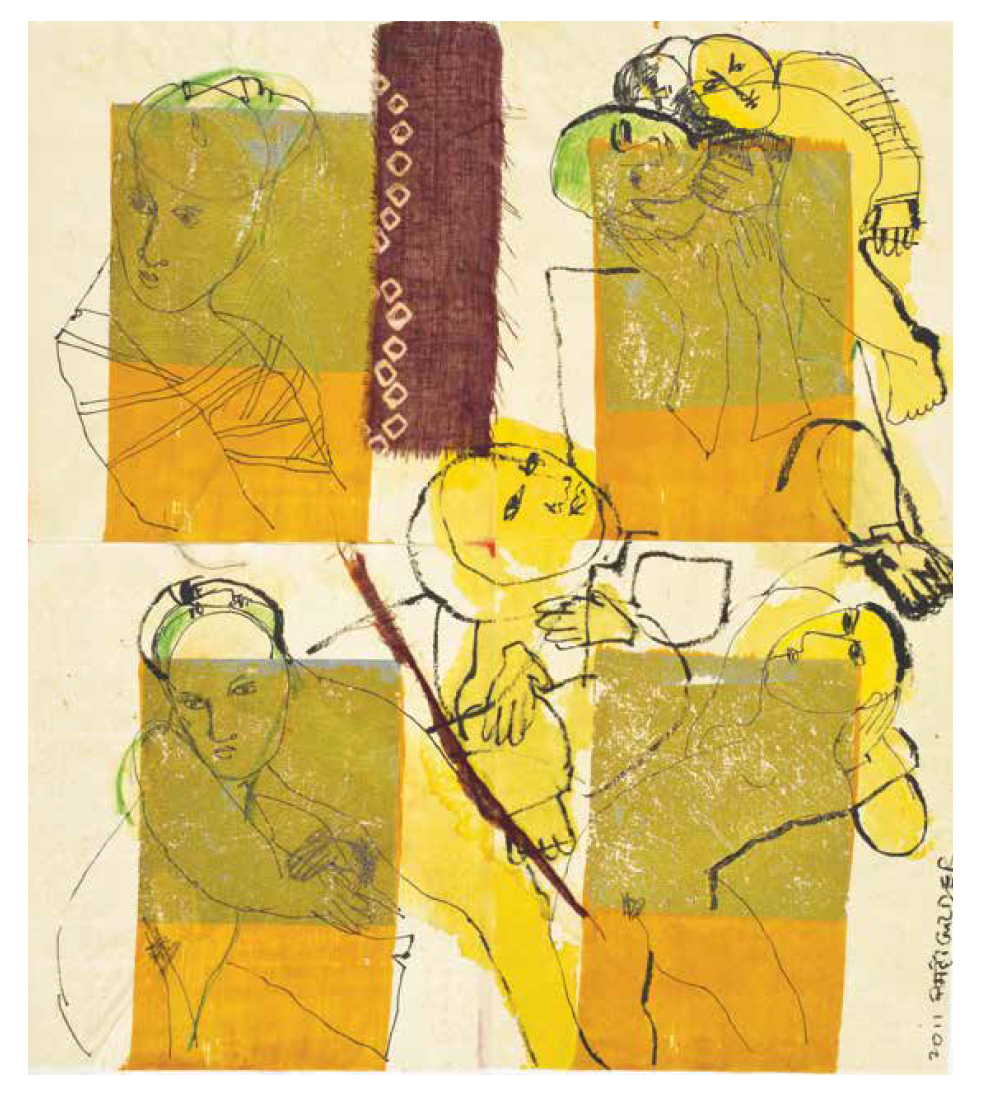

La sofferenza detta psichica, cioè la sofferenza che avvertiamo tutti e che riconosciamo come non direttamente collegata a lesione della superficie corporea o correlata ad alterazione organica, è stata oggetto di studio e approfondimento “scientifico” solo nei secoli XVIII° e XIX°.

Le forme di alterazione comportamentali più evidenti sono state identificate e descritte all’interno degli ospedali psichiatrici, luoghi dove migliaia di persone erano contenute e vivevano in condizioni terribili.

Il grande intuito di Sigmund Freud e la sua ricerca su quella condizione peculiare conosciuta con il nome di “isteria” ha gettato un primo ponte tra le persone “normali” e i “matti”. Ed occorre ricordare che la ricerca di Freud sui lapsus, la “psicopatologia della vita quotidiana”, costituisce uno degli esempi più fecondi di connessione felice tra campi del sapere diversi e, apparentemente, lontani: la psicologia e la linguistica.

È importante tenere a mente queste poche righe introduttive per considerare nella sua giusta luce la legge di riforma italiana del 1978, la legge 180, conosciuta con il nome (improprio) di legge Basaglia.

La progettata chiusura dei manicomi (in realtà la legge si proponeva un riordino della disciplina del trattamento sanitario obbligatorio), cosa poi realizzata con lentezza e in modo disordinato sul territorio nazionale nei decenni successivi, con lo spostamento dell’assistenza ai sofferenti psichici sul territorio, dentro le case, tra i familiari, nei luoghi di lavoro e di socialità, fu un evento di straordinaria importanza che sconvolse, per sempre, l’ordinata ripartizione della cura della sofferenza psichica: chi aveva i soldi si rivolgeva al privato o allo studio dello psicoanalista, chi non ne aveva finiva in manicomio. Una legge di riordino della cura della sofferenza psichica sarebbe stata impossibile senza un riordino dell’assistenza sanitaria in generale con l’invenzione e attuazione del servizio sanitario nazionale.

La stagione dei “diritti” significò per i sofferenti psichici l’inizio del lungo cammino di liberazione dalle catene manicomiali, dallo stigma sociale, dalla condizione di improduttività, dalla marginalità sociale.

Ma il complessivo e importante mutamento nella cura della sofferenza psichica avrebbe dovuto comportare l’aggiornamento e in qualche caso il ribaltamento dei sistemi di pensiero, delle modalità di approccio sanitario, delle epistemologie e delle prassi conseguenti degli operatori della salute mentale. Lo studio dello psichiatra si riempì, o meglio si sarebbe dovuto riempire, di aria nuova, di personaggi nuovi, di competenze multiple per affrontare il disagio psichico nella sua correlazione inevitabile da un lato alla macchina somatica e dall’altro alla società in cui quella macchina è immersa e vive.

Di fatto questa connessione, pur nella necessaria e importante distinzione delle operazioni (una cosa è dare un farmaco altra cosa è ascoltare una persona che parla) è stata disattesa o immaginata e realizzata come giustapposizione di pratiche. E così, finita la spinta propulsiva dei vasti e tumultuosi cambiamenti epocali (il decennio tra il declinare degli anni 69’ e gli inizi degli anni 80’), le pratiche psichiatriche, pur tra tante opportune sperimentazioni e tante novità sul piano prassico e talvolta teorico, si sono appiattite sul paternalismo della democratizzazione della psichiatria, sulla ripetitività delle prassi inclusive, sul mancato rapporto tra sofferenza psichica e condizioni storico sociali. La rivoluzione basagliana si è arrestata, poi ha cercato di adattarsi alla trasformazione aziendalistica del servizio sanitario nazionale, infine si è spenta, pur tra alcuni sparsi tentativi, ancora in corso, di tener accesa la fiamma iniziale.

Questa premessa, si spera non del tutto inutile, ambisce ad inquadrare il disastro attuale della cura della sofferenza psichica in Campania e a Napoli in un contesto più generale. Non daremo numeri, ma proveremo ad indicare fatti che sono di comune osservazione

Appunto iniziale sulla cura della sofferenza psichica in Campania e a Napoli

I sofferenti psichici in Campania oggi non sono seguiti e non sono curati. La legge 1/83 che prescrive le modalità dell’assistenza è totalmente disattesa. Il senso di quella legge è stato profondamente travisato, misconosciuto, ostracizzato.

La chiusura degli ospedali psichiatrici in Campania, realizzata in modo burocratico e senza alcuna attenzione deontologica e professionale, ha avuto come conseguenza:

- Un abbandono dei sofferenti psichici cronici in strutture riabilitative H 24 in luoghi lontani dai servizi di salute mentale. Tali strutture sono, per la loro ubicazione geografica (si veda a Napoli), per numero di persone collocate, per gestione e organizzazione ripetono gli stili e le procedure assistenziali dei manicomi.

- Una concezione dei reparti ospedalieri (SPDC) analoga a quella degli altri reparti. Gli SPDC, collocati in ospedale, nell’intenzione originaria erano presidi territoriali (un SPDC per due territori afferenti, ad esempio, nella città di Napoli), sono divenuti reparti ospedalieri, per scarsità di risorse umane e per mancato collegamento organico con i servizi di salute mentale,

dove è gestita la sofferenza acuta, dove i pazienti sono spesso legati e contenuti in modo improprio, dove i ritmi del reparto richiamano ancora una volta i ritmi del manicomio e della degenza ordinaria. Le attività dette malamente riabilitative sono ridotte all’osso, in molti casi del tutto inesistenti. - Una progressiva ed inesorabile trasformazione ambulatoriale dei servizi di salute mentale.

Essi chiudono alle ore 20. Le prassi psicoterapeutiche sono di fatto inesistenti, la gestione della sofferenza è affidata unicamente al paradigma medico e biologista. In alcuni casi l’assistenza domiciliare è stata trasformata

in somministrazione farmacologica a domicilio.

Le attività “riabilitative” si svolgono sempre più in luoghi separati dai servizi, in centri diurni, riproducendo inevitabilmente la segregazione e lo stigma della malattia mentale da rinchiudere ed allontanare.

I problemi che non sono mai stati affrontati e che attendono da decenni una risposta sono:

- Cosa debba intendersi per prevenzione nel campo specifico della sofferenza psichica, quali concreti programmi di intervento sono stati pensati per attraversare il sociale e per rendere quotidiana l’intersezione tra i servizi di cura e le agenzie sociali, compresa la scuola.

- Come debba intendersi la formazione degli operatori nel campo specifico, se debba limitarsi alla sommatoria delle prassi professionalizzate, o se debba essere creato un linguaggio comune e condiviso nelle operazioni di cura all’interno del servizio di salute mentale

- Come si intenda rispondere alla richiesta di cura del disagio psichico giovanile, alle richieste di aiuto per tutte le forme di sofferenza psichica non ancora categorizzate, cosa si debba o si possa fare sul piano detto psicoterapeutico per tutti coloro che ne hanno necessità.

La sofferenza psichica, di tutti (familiari compresi), attende da anni risposte, attende da anni che le organizzazioni sindacali, del terzo settore, le associazioni, raccolgano il grido di dolore inespresso di tanti, la disperazione di molti, la rassegnazione muta dei familiari.

Napoli, 20 febbraio 2025

Versione interattiva https://www.blog-lavoroesalute.org/lavoro-e-salute-marzo…/

Archivio https://www.lavoroesalute.org/

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!