Nel meraviglioso mondo di Giorgia Meloni “lo Stato non genera lavoro”

L’abilità dei politici sta spesso nella capacità di non dire, dando tuttavia l’impressione di aver detto. L’importante è ammiccare al proprio elettorato senza tuttavia cadere, nel contempo, nell’errore di provocare inutili reazioni in campi avversi e, soprattutto, senza scoprire il fianco con affermazioni troppo marcate o addirittura infondate che possano fornire all’opposizione argomenti utili a costruire analisi critiche, polemiche, attacchi politici. Il “dire non dicendo” è un esercizio molto difficile che richiede anni di gavetta e di formazione nella scuola della politica, come avveniva in passato con modalità ben organizzate all’interno del Partito Comunista e all’interno della Democrazia Cristiana. I parvenus della politica cadono molto facilmente nell’errore e le loro dichiarazioni, non adeguatamente auto-controllate, li trasformano spesso in facili bersagli per l’opposizione.

“Dire e non dire” rende più difficile per l’ascoltatore l’interpretazione del reale pensiero, dell’ideologia che sta a monte degli orientamenti che danno impronta alle scelte politiche e rende più difficile il lavoro dell’opposizione. Ha scritto Keynes nella Teoria Generale che “le idee degli economisti e dei filosofi politici, così quelle giuste come quelle sbagliate, sono più potenti di quanto comunemente si ritenga. In realtà il mondo è governato da poche cose all’infuori di quelle. Gli uomini pratici, che si ritengono completamente liberi da ogni influenza intellettuale, sono generalmente schiavi di qualche economista defunto”.

Spesso tale influenza viene oscurata per ragioni contingenti di convenienza politica ed è compito del lavoro critico, intellettuale, togliere il velo, metterla in luce, fare i conti con essa, responsabilizzare nei suoi confronti. Per capire fino in fondo il reale senso delle dichiarazioni è spesso necessario saper “leggere dentro”, è necessario filtrare le affermazioni alla luce di chiavi di lettura, di strumenti concettuali che consentano di dare evidenza al retro-pensiero. Anche questo è un esercizio altrettanto difficile che richiede letture e studi impegnativi in materia di correnti di pensiero nel campo della politologia e delle dottrine economiche.

Ve l’immaginate la Meloni che, in conferenza stampa, faccia le seguenti esplicite dichiarazioni?

- la nostra Costituzione è obsoleta;

- ci propone un modello di società che, se realizzato, impedirebbe al nostro Paese di posizionarsi sulla frontiera della modernità in un mondo globalizzato e fortemente competitivo;

- per quanto possibile, dobbiamo dimenticarci dei fondamentali principi costituzionali in materia di lavoro quale diritto-dovere, veicolo di inclusione sociale e di emancipazione della persona umana;

- dobbiamo dimenticarci dell’obbligo che la Costituzione impone allo Stato e alle sue articolazioni di abbattere gli ostacoli che si oppongono alla realizzazione dell’uguaglianza sostanziale e non soltanto formale;

- dobbiamo dimenticarci dell’obbligo che la Costituzione impone allo Stato di promuovere la piena occupazione;

- lo Stato non deve intromettersi in qualità di soggetto attivo nelle dinamiche del mercato; in particolare, deve astenersi da ogni ingerenza nelle relazioni tra capitale e lavoro creando intralci alla produzione di ricchezza;

- il lavoro è un fattore produttivo come altri e il mercato è in grado di stabilire il suo giusto prezzo; non si vede perché debba essere oggetto di tutele e di rigidità contrattuali che alterano gli equilibri del mercato e compromettono il valore segnaletico dei prezzi determinato dalla libera concorrenza;

- le condizioni contrattuali devono essere estremamente flessibili e devono essere lasciate alla libera determinazione delle parti;

- dobbiamo mettere il capitale al centro delle nostre politiche perché soltanto il capitale è in grado di creare ricchezza, occupazione e benessere sociale;

- l’economia si governa agendo dal lato dell’offerta di beni e servizi attraverso riforme strutturali e attraverso politiche, anche di contenimento degli oneri fiscali, che favoriscono chi crea ricchezza;

- la spesa pubblica è per definizione inefficiente e toglie spazio all’iniziativa privata, la sola in grado di creare ricchezza;

- il governo dell’economia deve limitarsi a creare le condizioni per il corretto funzionamento del mercato e ha il compito di stabilire regole che traducano le leggi del mercato in leggi dello Stato;

- dobbiamo dare attuazione ai principi del neoliberalismo, soprattutto al pensiero di von Hayek, così come hanno fatto la Thatcher e Reagan (“lo Stato non è la soluzione dei problemi, lo Stato è il problema”).

È ovvio e scontato che un personaggio politico navigato come la Meloni non farà mai dichiarazioni così esplicite, ammesso che queste esprimano il suo credo ideologico in materia di ruolo e compiti dello Stato in economia. Però ha fatto affermazioni che possono trovare la propria matrice e il proprio habitat soltanto nel quadro ideologico sopra sommariamente richiamato. Ha fatto affermazioni molto utili al fine di consentirci di interpretare e comprendere cosa pensa veramente a monte di quello che dice, a quali ideologie si ispira, quale direzione potranno assumere i provvedimenti del suo governo.

Lo ha fatto nella conferenza stampa di fine anno. È possibile leggere qui il testo integrale delle sue risposte alle 45 domande poste da testate nazionali e internazionali sorteggiate dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ed è qui il video delle dichiarazioni oggetto di analisi nel presente scritto (dal minuto 20:52).

Forse andando al di là delle sue programmate intenzioni, il “dire” della Meloni è andato oltre il “non dire” aprendo una finestra, uno spiraglio che ci consente di vedere il suo reale “manifesto politico”, il suo sistema di valori per quanto riguarda i principi fondamentali che dovrebbero reggere il patto sociale e il funzionamento dell’economia. Ad una lettura non superficiale, non sfugge la matrice ideologica per molti aspetti riconducibile ai principi dell’economia sociale di mercato e ai dogmi dell’ordoliberalismo in palese contrapposizione con l’idea di società che informa la nostra Costituzione. Altro che Meloni alfiere del sovranismo e del nazionalismo; appaiono piuttosto i contorni di una Meloni ultraliberista e fortemente influenzata dal pensiero hayekiano.

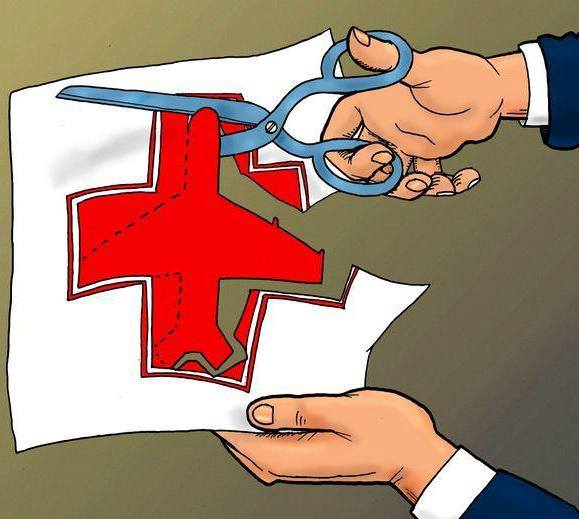

L’affermazione più eclatante, “lo Stato non genera lavoro”, espressione perentoria e apparentemente priva di senso, è stata colpevolmente del tutto ignorata dai media mainstream. Per quanto mi risulta, soltanto Micromega (qui) ha colto questo sfondone e ha ritenuto di commentarlo. Nessuno, scrive Federica D’Alessio per Micromega, ha chiesto conto dei fondamenti concettuali e della valenza programmatica di quella affermazione: “il lavoro che non genera profitto non è lavoro? se lo Stato non genera lavoro, cosa devono aspettarsi nei prossimi anni gli insegnanti, i medici, gli infermieri, i magistrati, gli impiegati amministrativi e tutto il personale del settore pubblico? settore che impiega circa tre milioni e mezzo di lavoratori e genera il lavoro attraverso il quale sono garantiti ai cittadini i loro diritti fondamentali. Devono aspettarsi che la loro professionalità sia tutta spostata verso l’impresa privata e lo Stato diventerà soltanto una gamba per gli interessi delle aziende?”

Voglio pensare che, in realtà, il Presidente del Consiglio non volesse dire esattamente quello che ha detto. Forse intendeva “dire e non dire” che la ricchezza del Paese si crea con il lavoro nel settore privato dell’economia e che, invece, il lavoro nel settore pubblico è improduttivo, come recita un luogo comune ben radicato nell’opinione pubblica. Forse voleva dire, secondo i dettami del pensiero economico liberista, che il mercato lasciato libero di fare il suo lavoro è in grado di generare lavoro fino al “tasso naturale di disoccupazione” e che ogni tentativo di oltrepassare quel livello, attraverso la spesa pubblica, produrrebbe soltanto inflazione e non creazione di ricchezza.

In ogni caso, anche benevolmente emendato, il Meloni-pensiero, a saperlo leggere, emerge in modo inequivocabile. Emerge, in particolare, dalla sua risposta alla domanda di un giornalista dell’Avvenire in merito alle strategie che il governo intende attivare in materia di occupazione per promuovere più efficaci politiche attive per il lavoro e per creare le migliori condizioni lavorative in un Paese nel quale l’83% delle nuove assunzioni avviene con forme di lavoro atipico o precario e il posto di lavoro a tempo indeterminato è sempre più raro. Si tratta di una domanda ben formulata in considerazione del fatto che la manovra del governo per il 2023 si caratterizza soprattutto per il giro di vite sul reddito di cittadinanza e per l’estensione dell’utilizzo dei voucher.

Ecco uno stralcio della risposta. Non aggiungo commenti. Mi limito soltanto ad invitare il lettore a confrontare le argomentazioni della Meloni con le proposizioni che ho sopra richiamato.

“Credo che creare le condizioni per migliorare la qualità del lavoro in Italia sia materia che riguarda soprattutto il tema della crescita economica. Bisogna soprattutto mettere le persone in condizione di assumere. E questo si fa ovviamente quando l’economia è libera di operare e quando ci si trova di fronte un governo e una politica che fanno del loro meglio per favorire chi crea ricchezza e chi crea lavoro. Questa può sembrare una banalità ma in realtà non lo è perché non è sempre quello che l’Italia ha fatto.

L’Italia ha lavorato molto in questi anni soprattutto con l’ottica di rappresentare più un limite piuttosto che uno stimolo alla creazione della ricchezza. Noi veniamo da legislature nelle quali c’è stato in buona sostanza detto che il lavoro si poteva creare per decreto, che la povertà si poteva battere con decreto. Non è così. Perché non è lo Stato che genera lavoro, lo Stato può creare le condizioni per favorire chi genera lavoro, perché il lavoro lo creano le aziende con la loro capacità. Noi ci stiamo muovendo esattamente in questo senso. Ci siamo mossi nel senso di togliere alcuni cavilli, eliminare alcuni vincoli che secondo noi sono controproducenti; per quanto possibile dare dei segnali sulla tassazione, cosa che con le risorse che avevamo a disposizione non abbiamo potuto fare con il tipo di impatto che avremmo sperato.

Dobbiamo anche fare attenzione a un mercato del lavoro che è profondamente cambiato rispetto all’idea che noi avevamo, per cui esisteva solamente il lavoro dipendente a tempo indeterminato. Perché questo è un tempo nel quale ci sono lavoratori che hanno necessità diverse. Penso ad esempio alla vicenda dei voucher: riguarda alcune tipologie specifiche di lavoratori, segnatamente di lavoratori stagionali, ad alcune particolari condizioni e io credo che sia meglio normarlo piuttosto che rischiare che quel lavoro sia fatto in nero, perché in Italia l’eccessiva rigidità che noi abbiamo avuto del mercato del lavoro ha comportato soprattutto l’aumento, nei decenni, del lavoro sommerso. Io invece credo che questo vada combattuto attraverso la diversificazione delle tipologie contrattuali con le quali si rende il lavoro “in chiaro” e ovviamente facendo i controlli per evitare che ci possano essere delle distorsioni”.

La risposta del Presidente del Consiglio ci consente di avere indicazioni precise in merito alla strategia che il governo intende attivare al fine di migliorare la quantità e la qualità del lavoro, come richiesto dal giornalista. Niente di nuovo. Le idee della Meloni sono pienamente in linea con il pensiero economico e politico dominante. Dominante e ormai quasi unico. Restano in sospeso due domande: è una strategia che può funzionare? in caso contrario ci sarebbero strategie alternative?

Il tema delle strategie per migliorare la quantità e la qualità dell’occupazione è l’oggetto specifico di un noto articolo di Hyman Minsky. Le idee di Minsky sono state ingiustamente poco considerate mentre era in vita. In un mondo di fanatismo mercatista fondato sui dogmi dell’equilibrio dei mercati e della loro capacità di autoregolazione, le sue ipotesi sull’instabilità intrinseca dei mercati finanziari, per di più non formalizzate in modelli e formule matematici, non potevano avere molto apprezzamento nel mondo accademico. Soltanto dopo la sua morte e dopo le crisi finanziarie del 2008 e del 2011 le sue idee sono state riprese e sono state le idee più valorizzate, tra gli economisti e non solo, per la loro capacità di spiegare la ricorrenza delle crisi finanziarie. Il termine “Minsky moment”, l’istante in cui gli squilibri finanziari accumulati esplodono, è entrato nel lessico comune non solo tra gli economisti ma anche nei media. Contrariamente alle convinzioni neoclassiche, gli squilibri, e tra questi l’inutilizzo di parte della capacità produttiva e la disoccupazione, sono secondo Minsky – acuto interprete delle teorie keynesiane – condizioni durature dalle quali i mercati non possono uscire senza l’intervento dello Stato.

Il tema proposto dal giornalista in merito alle strategie per migliorare la quantità e la qualità dell’occupazione, è stato trattato da Minsky, in particolare, in un articolo “The Strategy of Economic Policy and Income Distribution” reperibile qui e molto ben commentato qui da C. Durand e D. Lang in “The State as the Employer of last Resort”, tradotto in italiano qui da sbilanciamoci.info.

Secondo Minsky le strategie per il contrasto alla disoccupazione sono due. La prima fa leva sugli investimenti delle imprese per produrre crescita economica e per generare, come conseguenza, la piena occupazione. Perciò, come sostiene la Meloni, bisogna mettere le imprese in condizione di assumere; e questo si fa ovviamente quando l’economia è libera di operare e quando ci si trova di fronte un governo e una politica che fanno del loro meglio per favorire chi crea ricchezza e chi crea lavoro. Bisogna orientare verso l’alto le aspettative di profitto degli imprenditori attraverso deregolamentazioni, sussidi e sgravi fiscali, affinché questi vedano la convenienza ad investire. L’analisi di Minsky mette in guardia sui punti deboli di questa strategia: provoca un aumento della quota di reddito nazionale che va al capitale a discapito della quota salari e, quindi, deprime la domanda per consumi, promuove relazioni finanziarie rischiose nei rapporti con le banche e porta verso l’instabilità finanziaria, accentua le disuguaglianze nella distribuzione del reddito.

La seconda strategia, quella auspicata da Minsky, è incentrata sull’occupazione pubblica e si colloca agli antipodi del pensiero meloniano. L’idea è basata sulla constatazione che esiste una disoccupazione involontaria fatta di persone che, a causa della carenza strutturale di posti di lavoro, non riescono ad occuparsi neanche abbassando le proprie pretese. La soluzione prospettata è focalizzata sul ruolo dello Stato come “employer of last resort”, come datore di lavoro di ultima istanza.

Lo Stato dovrebbe offrire un’occupazione a tutti coloro che sono in cerca di lavoro e dovrebbe adattare i posti di lavoro in base alle capacità dei richiedenti (qui un’approfondita proposta in applicazione dell’idea di Minsky). Il lavoro dovrebbe essere creato in attività ad alta intensità di manodopera che producano utilità immediate per la collettività ad esempio nel campo dell’assistenza agli anziani e ai malati, nel campo dei miglioramenti urbani e nella conservazione ambientale, per fare alcuni esempi. La logica sottesa alla proposta ha una matrice strettamente keynesiana fondata sull’idea che la disoccupazione, che il mercato non è in grado di assorbire, non è soltanto un dramma umano e un disastro sociale ma è anche uno spreco, ingiustificabile, di capacità produttiva che rimane inutilizzata e che sarebbe recuperabile attraverso i risparmi realizzati sui sussidi di disoccupazione, attraverso una tassazione fortemente progressiva e redistributiva e promuovendo la stabilità del collocamento dei titoli del debito pubblico nei portafogli finanziari delle famiglie, con la garanzia della banca centrale, piuttosto che veicolarli, attraverso gli intermediari finanziari, nelle mani della speculazione.

Cosa direbbe oggi Hyman Minsky? Molto probabilmente direbbe che, nel quadro dell’architettura istituzionale dell’integrazione europea, la prima strategia è resa vana dalle condizioni di austerità e di deflazione, implicite nel funzionamento dell’eurozona, che hanno portato alla compressione della domanda aggregata e al pluridecennale crollo degli investimenti da parte delle imprese. In questo contesto la catena di relazioni che va dalle politiche dell’offerta a sostegno delle imprese, agli investimenti, alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro non ha funzionato e non può funzionare per il nostro Paese, come è dimostrato da più di vent’anni di riforme strutturali a beneficio delle imprese, di mancati investimenti e quindi di mancato aumento della produttività, di mancata crescita economica, di deterioramento della quantità e della qualità del lavoro e della sua remunerazione. Anzi, la catena funziona al contrario: la disoccupazione e la flessibilità contrattuale risultano funzionali alla moderazione salariale che rende più conveniente orientare le produzioni in settori ad alta intensità di lavoro piuttosto che avventurarsi in investimenti rischiosi in ricerca e in tecnologia. La disoccupazione permane, i salari non crescono e funziona solo il primo anello della catena: i profitti sono garantiti dalla moderazione salariale in un contesto in cui “l’economia è libera di operare e le imprese si trovano di fronte un governo e una politica che fanno del loro meglio per favorire chi crea ricchezza”.

La seconda strategia sarebbe, oggi, del tutto impraticabile in ragione dei vincoli imposti al debito pubblico e ai bilanci statali sia dal lato della spesa, sia dal lato delle entrate per l’esigenza di mantenere condizioni fiscali che siano attrattive per il capitale e prevengano il trasferimento all’estero dei capitali finanziari e la delocalizzazione delle attività produttive.

Credo pertanto che Minsky concorderebbe con chi ha definito questa situazione di stallo e di impotenza come “la trappola di Hayek”, che ha sacrificato l’occupazione e l’uguaglianza sostanziale sull’altare di un’utopia (rivelatasi distopia) cioè l’idea, sconfessata dalla storia, che l’azzeramento delle politiche economiche nazionali e la limitazione delle possibilità di intervento degli Stati – a correzione dei fallimenti economici e sociali del mercato – avrebbe consentito di esprimere pienamente la miracolosa capacità dei mercati di generare la migliore efficienza allocativa e il più elevato benessere collettivo.

Eugenio Pavarani

26/1/2023 https://www.lafionda.org

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!