Olivetti, Draghi e i call center

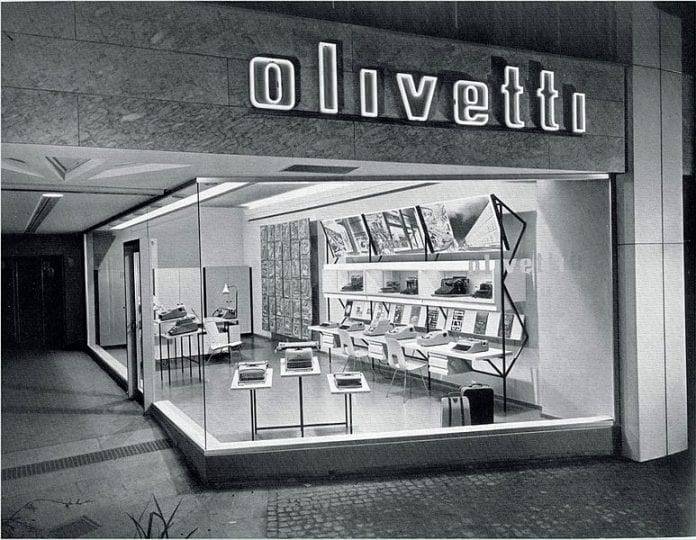

C’è un documento sulla condizione lavorativa nei call center (1) che andrebbe proprio letto. Tutto. Sembra il manifesto del tempo liberista e dei rapporti sociali in cui viviamo. È un documento che arriva da Ivrea, terra morenica di castelli e cavalli che una volta, grazie a un “socialista liberale” vero, Adriano Olivetti, riuscì a diventare qualcosa di impensabile: la città a misura d’uomo creata dal sogno, dall’intelligenza e dall’azione concreta di un industriale che, pur tutelando come nessuno i lavoratori, era riuscito a fare della sua fabbrica la più importante al mondo nell’elettronica. In queste settimane, quella stessa bizzarra definizione, “socialismo liberale”, è rimbalzata spesso nei media perché usata qualche anno fa da Mario Draghi per connotare le sue stesse idee.

Sono decenni che i governi italiani, quale più quale meno, sviliscono il mondo del lavoro riducendo le grandi conquiste sociali a vecchi arnesi da rottamare. Sono anni che il popolo italiano è orfano di un pensiero politico forte, autentico, Politico con la P maiuscola, e questo spiega la continua perdita di diritti che sembravano acquisiti. Una panoramica sulla composizione del nostro Parlamento nelle ultime legislature spiega la caduta di quella “P” ma – che ci piaccia o meno – la composizione del Parlamento deriva dalla sovranità popolare che lo esprime.

Anni di privatizzazioni e svendite in nome del “nuovo che avanza” – prendendo a calci non solo il sogno racchiuso nel pensiero marxista, ma anche quello racchiuso nel socialismo utopico in tutte le sue varianti – hanno aperto la strada a un nuovo liberismo, a volte coperto da un velo di keynesismo socialdemocratico utile a contenere le esplosioni di malcontento sociale. A volte senza neanche quel velo.

Chi è il colpevole di questo processo? Colpevoli non sono i liberisti, quelli fanno il proprio mestiere.

Colpevole è chi ha ceduto a quelle logiche pur restando identificato (a torto) in una sfera “di sinistra”. Il male nasce da lontano, si era ancora a fine anni ’70 quando questa deriva cominciò a delinearsi accettando il salario come variabile del profitto. E lo diceva chi si professava marxista. Seguì l’accettazione di condizioni sempre peggiori accompagnate a volte da un “ce lo chiede l’Europa”, altre volte da una “necessaria competitività con l’estero”. Affermazione che, al posto dell’internazionalismo proletario (locuzione desueta a parte gli slogan di piazza), metteva a valore la competizione tra lavoratori al ribasso a tutto vantaggio dei profitti al rialzo.

Una deriva che ha camminato sulle gambe di politici e sindacalisti che, malgrado qualche seria contestazione, hanno seguitato ad essere considerati portatori di valori di sinistra, lasciando alla destra la possibilità di riempire gli spazi rimasti vuoti. Così, come una ruota posta su un pendio, il mondo del lavoro ha cominciato a correre verso il precipizio acquistando in velocità.

Non è questa la sede per ripassare quarant’anni di débacle o per entrare in modo approfondito nelle diverse peculiarità dell’estesa famiglia del socialismo, sebbene questo scritto nasca su impulso della definizione di “socialista liberale” attribuita al neo presidente del Consiglio Mario Draghi. Forse una definizione buttata là solo per seguire l’onda montante del “viva il salvatore della patria”. O forse Draghi, adulatori a parte, può essere davvero annoverato nella famiglia socialista. Vediamolo insieme.

Intanto, utilizzando come guida concettuale la definizione marxiana secondo la quale “non è la coscienza individuale che fa l’essere, ma è l’essere sociale che determina la coscienza”, direi che si possa escludere dalla famiglia socialista l’uomo di Goldman Sachs, il presidente della BCE, il propugnatore dell’abbandono delle piccole barche in avaria ai marosi della crisi a favore del salvataggio dei transatlantici bisognosi di carburante. Questo, tanto per usare una metafora che, avendo ora i leghisti nel governo, potrebbe suonare come memento di operazioni mediterranee che poco hanno a che fare col pensiero socialista e ancor meno con quello cristiano cui si rifanno tanto il leader leghista che il presidente Draghi.

Un socialista liberale, diversamente da un liberista, dovrebbe porre cura al mondo del lavoro già massacrato da norme che, l’una dopo l’altra, hanno distrutto il frutto delle lotte di anni in cui la sinistra faceva la sinistra. Un documento sulla condizione lavorativa nei call center di cui citerò qualche passo sembra il manifesto di questo disastro figlio del neo-liberismo. E’ un documento arrivato da Ivrea, quella che una volta, grazie a un “socialista liberale” vero, Adriano Olivetti, era diventata la città a misura d’uomo creata dal sogno, dall’intelligenza e dall’azione concreta di questo industriale che, pur tutelando come nessuno i lavoratori, era riuscito a fare della sua fabbrica la più importante al mondo nel campo dell’elettronica.

Fondata da Camillo Olivetti come fabbrica di macchine da scrivere, partita con tre operai presi dalla strada, istruiti e divenuti ottimi dirigenti, la Olivetti si era trasformata in una fabbrica capace di dare lavoro a 23.000 persone compresi artisti, scrittori, filosofi e psicologi, in una cittadina di circa 23.000 abitanti. Poi, vista la richiesta che arrivava dal sud Italia, Olivetti aprì una fabbrica anche al sud, dove trovarono impiego più o meno altri 15.000 lavoratori riuscendo a garantire, insieme, alti profitti e ottime condizioni di lavoro.

“Il profitto aziendale deve essere reinvestito a beneficio della comunità” era la frase che rappresentava in sintesi la politica industriale di Adriano Olivetti. E lo dimostrava praticamente, diventando un ”fenomeno” da studiare. Infatti chi scrive lo conobbe molti anni dopo la sua morte, strana e prematura, studiandolo in un corso di sociologia industriale. Certo, la sua era una frase più lunga da ripetere e quindi da ricordare della draghiana “whatever it takes”, ma non era riferita a una moneta bensì alla comunità umana, e aveva come riflesso tangibile condizioni di lavoro all’avanguardia, costruzione di case e di asili per i dipendenti, stipendi più alti di quelli ottenuti altrove con faticose contrattazioni aziendali, riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, assegno di maternità allora sconosciuto, creazione all’interno della fabbrica di mense, biblioteca, palestre, sale per proiezioni, per dibattiti e per concerti e tutto ciò che rientrava nel suo obiettivo di ricerca dell’equilibrio tra profitto, democrazia e giustizia sociale. I servizi non rappresentavano “musica per vacche” per aumentare la produttività , ma erano considerati “dovere che deriva dalla responsabilità sociale dell’azienda”.

Non era un marxista, Olivetti, ma un industriale socialista che faceva profitti senza mettere in discussione il diritto di farne, ma ridistribuendone ai lavoratori in forma sia di salari che di servizi . Servizi utilizzabili anche durante l’orario di lavoro in quanto, scriveva, “l’uomo che vive la sua lunga giornata nell’officina non sigilla la sua umanità nella tuta di lavoro”o “la persona deve essere libera e il suo valore spirituale è infinitamente più alto di ogni valore economico”. Cosa che oggi cozzerebbe col concetto di massima produttività, nonostante Olivetti la produttività la vedesse crescere invece che diminuire, al punto di far diventare la sua fabbrica di elettronica prima nel mondo con notevole fastidio per gli USA.

Nel 1960, Adriano Olivetti morì improvvisamente durante un viaggio in

treno. Aveva solo 58 anni. Ai suoi funerali c’erano 40.000 persone,

circa il doppio degli abitanti di Ivrea. E non c’erano ancora i social.

Un anno dopo, stranamente, moriva in un incidente stradale anche l’ing.

Tchou, la “mente informatica” dell’azienda che aveva reso tecnicamente

possibile farne la prima al mondo. La “rivoluzione di Ivrea” riuscì a

sopravvivere, ma per poco tempo.

La storia e le condizioni di lavoro

dei dipendenti della Olivetti oggi sembrano racconti leggendari,

soprattutto se paragonati al documento di denuncia arrivato proprio da

Ivrea.

Se Olivetti era un socialista liberale, è facile, nel confronto, dire che Draghi, senza togliergli alcun merito come superbanchiere e uomo della finanza, può a pieno titolo definirsi liberista, ma non certo socialista, neanche affiancando al sostantivo un aggettivo qualunque.

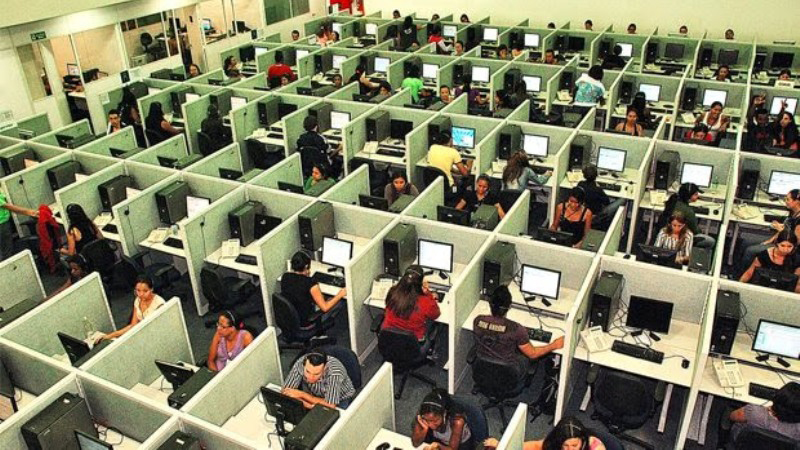

E’ alla fine degli anni “90 che con “la liberalizzazione dei servizi

di telefonia e conseguente nascita delle prime aziende italiane di

telecomunicazione”[1] nasce il lavoro di call center. Un lavoretto part time

gradito a giovani che lo accettavano per mantenersi agli studi o in

attesa di un lavoro stabile. Ma le minori tutele del lavoro, le

delocalizzazioni, la disoccupazione crescente, le tante norme che hanno

che hanno sempre più precarizzato i contratti di lavoro, ne hanno fatto

un’attività di sfruttamento che vede questi lavoratori, peraltro non più

prevalentemente giovani, ma prevalentemente sottoccupati di ogni età,

generalmente diplomati e spesso laureati, trasformarsi in moderni

cottimisti che lavorano in condizioni indegne, paragonabili alle

famigerate catene di montaggio e in una situazione di costante

precarietà, soprattutto a seguito del “jobs act” e della cancellazione dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori.

La sfrenata gara al ribasso del costo del lavoro da parte delle imprese di call center,

ha acuito la guerra tra poveri e tra poveri e più poveri, cioè tra

lavoratori italiani e lavoratori di paesi ancor meno tutelati e quindi

particolarmente appetibili per delocalizzazioni a costo decrescente.

Questa ossessione dal gusto vagamente schiavista, consistente nella riduzione massima dei costi del lavoro grazie anche alla delocalizzazione, oltre a distruggere la dignità dei lavoratori e a peggiorarne la qualità della vita, comporta anche minori entrate erariali, per non parlare della perdita di 10 miliardi di contributi in soli due anni subita dall’INPS per gli sgravi aziendali frutto del pacchetto jobs act voluto da Renzi. Del resto lo stesso Renzi, andando a omaggiare il tiranno saudita Bin Salman, senza pudore ha dichiarato la sua “invidia” per il basso costo del lavoro in Arabia Saudita. Renzi, è opportuno ricordarlo, pur essendo un accurato distruttore dei valori di sinistra, è stato e forse è ancora considerato uomo di centro-sinistra. Passi per il centro, i cui confini sono evanescenti, ma sinistra proprio no, almeno finché sinistra significhi tutela dei diritti dei lavoratori oltre che, ovviamente, dei diritti umani, politici e civili.

Tornando al documento sul call center redatto da Cadigia Perini di Ivrea, esaminarlo è doppiamente agghiacciante pensando, 1°, al contrasto con quel “progetto Ivrea” che sognava di espandersi come comunità in cui trovassero felice convivenza e pari dignità capitale e lavoro (le morti premature di Adriano Olivetti e di Mario Tchou comportarono la svendita agli americani dell’intera divisione elettronica e la fine del sogno) e 2°, alla difficoltà di invertire la rotta rispetto alla deriva neo-liberista che, per sua natura, considera il lavoro come puro strumento del profitto e i lavoratori, di conseguenza, come semplici costi da ridurre al massimo.

Il settore call center sembra rappresentare il tragico apripista di quella “moderna normalità” lavorativa

che si avvicina più alle passate condizioni di lavoro della prima

rivoluzione industriale di due secoli fa che non al lavoro come

equilibrio tra profitto, democrazia e giustizia sociale di olivettiana

utopia.

Per questo, analizzare le condizioni di lavoro in questo

settore è un’operazione che va oltre il settore stesso, tanto più che le

dichiarazioni rese da Draghi rispetto alla ipotetica ripresa

post-pandemia, sebbene non ancora ben definite, non lasciano troppe

speranze circa la necessaria attenzione al mondo del lavoro e alle

necessarie modifiche migliorative se si vuole una possibile

conciliazione tra vita e lavoro recuperando dignità e diritti.

Può l’uomo che incarna l’oligarchia avere la necessaria sensibilità verso il mondo del lavoro? La risposta più logica sarebbe no. Per definizione. Come sarà utilizzato il recovery fund ci darà risposta inequivocabile e definitiva a questa domanda.

E’ fuori discussione che i governi precedenti hanno portato al

disastro, ma il “salvatore della patria” non ha ancora dato alcun cenno

che possa far ben sperare. Ha parlato di moneta intoccabile e di

europeismo come cardini su cui poggiare il programma di governo. Ha

anche detto che non tutte le imprese, e quindi i loro occupati, saranno

salvabili. Ha lanciato solo segnali, ma sembrano ben lontani da quel

concetto di “fabbrica che non può guardare solo all’indice dei profitti.

Ma deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia” come

diceva Olivetti e lo dimostrava. “Io penso alla fabbrica per l’uomo, non

l’uomo per la fabbrica” aggiungeva, e anche questo lo dimostrava.

Non sembra che Draghi pensi alla fabbrica per l’uomo, ma neanche all’uomo per la fabbrica, bensì alla fabbrica per la finanza. E questo l’ha già dimostrato.

Per concludere, prendiamo a prestito le parole con cui Cadigia Perini chiude il suo documento sui call center

invitando ad un’azione sindacale unitaria, ad una mobilitazione

nazionale che non si riduca a inutili tavoli di concertazione e

immaginiamo che questa possa essere la richiesta proveniente da tutto il

mondo del lavoro. Una richiesta non corporativa ma unificata e

consapevole, in grado di capire e quindi di agire affinché l’uomo che

incarna la finanza non possa non tener conto che la stessa finanza, se

si mortifica il lavoro fino a distruggerlo, diventa una bolla che può

solo scoppiare. È questione di tempo. Anche un liberista lo sa, non solo

un socialista liberale quale Draghi, comunque, non sembra proprio poter

essere, con buona pace di chi ha provato a definirlo tale.

La Grecia può fornire referenze in proposito.

[1] L’intero documento cui si fa riferimento in queste righe si può leggere in www.rifondazione.it/primapagina/?p=45723

Patrizia Cecconi

26/2/2021

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!