Per le donne immigrate l’emancipazione è un miraggio

«Molti anni fa, un ragazzo genovese di tredici anni, figliuolo d’un operaio, andò da Genova in America – solo – per cercare sua madre. Sua madre era andata due anni prima a Buenos Aires, città capitale della Repubblica Argentina, per mettersi a servizio di qualche casa ricca, e guadagnar così in poco tempo tanto da rialzare la famiglia, la quale, per effetto di varie disgrazie, era caduta nella povertà e nei debiti. Non sono poche le donne coraggiose che fanno un così lungo viaggio con quello scopo, e che grazie alle grandi paghe che trova laggiù la gente di servizio, ritornano in patria in capo di pochi anni con qualche migliaio di lire. La povera madre aveva pianto lacrime di sangue al separarsi dai suoi figlioli, l’uno di diciott’anni e l’altro di undici; ma era partita con coraggio, e piena di speranza». (Edmondo De Amicis, ‘Cuore’, 1886, Fratelli Treves Editori, Milano).

La storia di Marco, protagonista di uno dei più commoventi racconti del libro ‘Cuore’, Dagli Appennini alle Ande, testimonia come la migrazione femminile è assai più antica di quanto non si pensi, sebbene la storiografia l’abbia in genere trascurata, vuoi perché le donne erano in buona misura occupate nelle case private, vuoi perché non erano di utilità per l’esercito, per cui i loro movimenti non destavano l’interesse dei governi. Da alcuni decenni, invece, studiosi e agenzie internazionali parlano di femminilizzazione per descrivere uno dei tratti distintivi della mobilità umana dell’epoca contemporanea: il peso delle donne nei flussi migratori – esse sono circa la metà dei migranti internazionali – e il ruolo economicamente attivo che le rende spesso le principali breadwinner (procacciatrici di reddito) delle loro famiglie. In molti paesi d’origine si è così consolidata una cultura femminile della migrazione, che per un verso riflette il dramma della femminilizzazione della povertà e per l’altro dice di una profonda trasformazione della condizione femminile e dei regimi di genere.

Anche in Italia la transizione migratoria fu annunciata, negli anni 70, proprio dall’arrivo di donne straniere che, come la mamma di Marco, trovavano lavoro (e alloggio) presso le case borghesi delle grandi città: le cosiddette colf, una riedizione della figura della cameriera ma che, per molti versi, ne riproduce la natura “familiare” – con tutta la sua ambivalenza – e i caratteri di un mestiere servile ma soprattutto femminilizzato, ovvero costruito socialmente come particolarmente adatto alle donne. Significativamente, molte datrici di lavoro (magari impegnate in iniziative per le pari opportunità e l’empowerment femminile) utilizzano disinvoltamente l’espressione “la mia donna” quando parlano della propria collaboratrice domestica, o ancora “la mia filippina”, a evocare l’etnicizzazione che ha investito il la- voro per le famiglie (di cui è emblema un termine come “badante”) e che richiama alla mente un ordine castale, dov’è l’appartenenza etnica a decretare il posto di ciascuno nella società.

I percorsi migratori femminili riflettono un sistema di interdipendenze globali che lega le famiglie dei paesi a forte pressione migratoria, coi loro bisogni di sopravvivenza e sviluppo, a quelle del “Nord globale”, coi loro bisogni di cura e sostegno. Non v’è allora da stupirsi se, a decenni dall’avvio della vicenda migratoria italiana, le famiglie sono ancora il principale datore di lavoro delle immigrate: il comparto assorbe oltre 4 straniere su 10 e si caratterizza per tutte le criticità di un lavoro che continua a non essere considerato esattamente come tale, a partire dall’impressionante diffusione dell’occupazione irregolare (stimata pari al 60% degli addetti).

Tuttavia, la migrazione femminile ha anche altri volti, che rispecchiano la tradizionale configurazione del ciclo migratorio, in cui i primi a migrare sono gli uomini. Parliamo del volto delle donne arrivate attraverso il ricongiungimento familiare, che da anni rappresenta la principale ragione d’ingresso in Italia. E di quello delle loro figlie, talvolta al centro di episodi drammatici, sebbene si tratti di episodi isolati rispetto a una realtà fatta in prevalenza di (buona) integrazione. Molte sono infatti le giovani immigrate e figlie di immigrati che incarnano i sogni di riscatto delle loro famiglie, si impegnano a scuola, ottengono un lavoro qualificato e fanno sentire la propria voce nello spazio pubblico. E tuttavia, gli episodi che ci parlano di regimi patriarcali sollecitano a interrogarsi su una realtà composita e ancora in parte poco conosciuta.

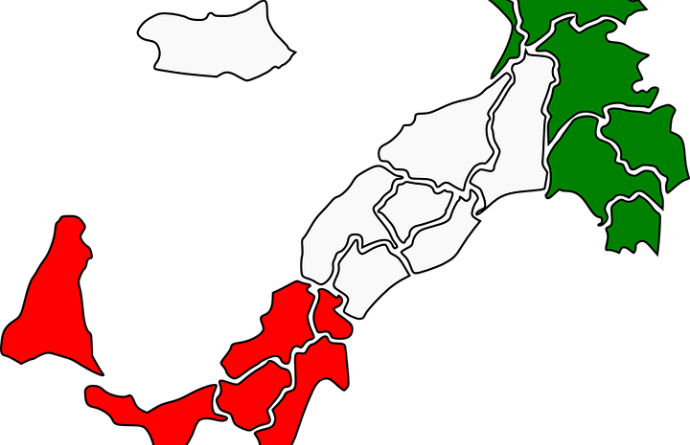

La realtà, ad esempio, delle migliaia di donne originarie da paesi come Egitto, India, Pakistan, Bangladesh che si ritrovano (per scelta o per forza?), a volte giovanissime (in base ai “nostri” standard), a svolgere il ruolo di moglie e casalinga: il tasso di inattività femminile, in questi gruppi, supera l’80 o addirittura il 90%. Si tratta di situazioni che percepiamo distanti dal principio dell’equità di genere, se non addirittura come una minaccia alla parità faticosamente affermata. Ma che, da un’altra prospettiva, potrebbero essere la spia di quanto tale obiettivo sia ben lontano dall’essere concretamente raggiunto, e non certo a causa della presenza di comunità immigrate custodi di culture arretrate. Nel deprimente scenario demografico italiano, sono spesso queste donne a fare (un po’) più figli e in alcune comunità immigrate sono elevatissime le percentuali delle 18-64enni che dichiarano di doversi occupare della cura dei figli o di altri familiari: 95,2% delle egiziane, 75,2% delle tunisine, 72,2% delle bangladesi, 70% delle pakistane. Occorrerebbe allora chiedersi se il trade-off tra impegno professionale e ruolo familiare sia per loro, ancor più che per le donne italiane, il principale fattore che ne scoraggia la partecipazione al mercato al lavoro.

I molteplici fattori che spiegano il tasso di inattività femminile sono tutti pertinenti con la situazione di molte donne straniere: il livello di istruzione (tanto più basso, quanto più probabile l’uscita dal mercato alla nascita del primo figlio, se non il mancato ingresso), le basse retribuzioni (che pesano sulle scelte di allocazione tra lavoro familiare e lavoro retribuito), le capacità di negoziazione col partner (che possiamo ipotizzare meno presenti nelle donne arrivate per ricongiungimento familiare). Ma verosimilmente incide anche l’atavica debolezza del sistema italiano di conciliazione, accentuata dall’assenza dei nonni (che in genere non vivono in Italia): tra le donne con figli minori di 5 anni, dichiara di rinunciare al nido o ad altri servizi perché troppo costosi l’8,9% delle italiane, il 31,2% delle straniere comunitarie e il 37,2% delle straniere comunitarie. Ne deriva che mentre il 57,2% delle donne italiane con carichi di cura è occupata, questo valore scende al 48,1% per le straniere comunitarie e al 35,5% per le extra-comunitarie. E se concentriamo l’attenzione sulle giovani Neet, non solo la loro incidenza raggiunge livelli straordinariamente elevati tra le immigrate extra-Ue (addirittura il 46%, rispetto al 23% delle italiane), ma tra di esse ben il 32,9% dichiara di dover far fronte a esigenze familiari non retribuite (rispetto all’8,3% delle italiane) e oltre la metà si dichiara indisponibile al lavoro.

Com’è noto, l’esclusione protratta dal mercato del lavoro rende probabile restarne per sempre ai margini, per tutti ma in particolar modo per le immigrate, non per caso individuate come target prioritario delle politiche europee di promozione dell’occupabilità. Occorre dunque far presto per impedire che molte giovani che vivono in Italia e che qui fanno crescere i loro figli (e le loro figlie) siano perennemente escluse da questo fondamentale veicolo di emancipazione economica e partecipazione sociale, ovvero dalle opportunità che caratterizzano la condizione femminile in una democrazia europea.

9/1/2021 https://www.avvenire.it

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!