Rileggere Primo Levi

Sarebbe banale – e tuttavia è la verità – sottolineare quanto ci manca la voce di Primo Levi oggi, in tempi di crescente xenofobia, razzismo e movimenti di estrema destra, in un momento in cui gli intellettuali pubblici sono quasi scomparsi in Italia. Ma il lamento non è mai stato lo stile di pensiero di Primo Levi, quindi meglio evitare.

Il destino dei classici è quello di essere reinterpretati in modo permanente, e Levi non sfugge a questo. Ci sono, tuttavia, alcune idee sbagliate riguardo alla sua eredità. Negli ultimi decenni sono stati fraintesi il suo rapporto con il pensiero illuminista, la sua definizione di scrittore ebreo e, ultimo ma non meno importante, il ruolo di Levi come testimone letterario dell’Olocausto una parola che non gli piaceva e con cui oggi è completamente identificato.

Un critico illuminante

Oltre vent’anni fa, il filosofo italiano Giorgio Agamben scrisse Quel che resta di Auschwitz, un libro straordinario costruito su una sorta di dialogo postumo con Primo Levi, in particolare attraverso una rilettura del suo ultimo saggio, I Sommersi e i Salvati(1986). Attingendo a Levi, Agamben ha proposto una visione dei campi di sterminio come la legge segreta della civiltà occidentale e la «nuda vita» dei deportati (il «Muselmann») come l’espressione moderna del suo paradigma sottostante, l’homo sacer.

Invocando Levi in questo modo, Agamben incoraggiò inconsapevolmente l’idea sbagliata che l’autore di Se questo è un uomo fosse in qualche modo il precursore di una rottura radicale con la tradizione dell’Illuminismo. Ma, in effetti, è stata proprio quella tradizione a definire gli orizzonti filosofici di Primo Levi. Può aver spinto questa tradizione al limite, mettendola quasi in discussione, ma Primo Levi è rimasto un critico illuminante, uno scrittore per il quale la realtà era un prodotto materiale, antropologico, culturale e storico piuttosto che una costruzione linguistica o una struttura semantica. Nonostante non abbiano mai discusso tra loro, probabilmente condivideva la stoica pretesa di Jean Améry di uno spirito «positivista»: lo spirito di qualcuno che crede nell’esperienza, che «si aggrappa alla realtà e alla sua enunciazione».

I pilastri dei primi libri di Levi sono classicismo e positivismo. Se questo è un uomo (1947) è plasmato sul modello dell’Inferno di Dante: la deportazione come caduta nell’Ade, il campo con i suoi cerchi, l’inesauribile varietà dei dolori inflitti ai detenuti e la grande diversità dei suoi caratteri, dai suoi compagni sofferenti agli aguzzini onnipotenti – mentre La tregua (1963) racconta del suo ritorno alla vita: il viaggio che gli ha permesso, dopo la liberazione da Auschwitz nel gennaio 1945 e un interminabile peregrinare in tutta l’Europa centrale, di raggiungere la sua casa torinese .

Oltre al modello letterario di Dante, Se questo è un uomo rivela una seconda fonte fondamentale, che è un paradigma scientifico: l’eredità di un chimico che descrive, ordina, classifica e scruta la travolgente esperienza vissuta ad Auschwitz. La sensibilità letteraria dello scrittore e lo sguardo analitico del chimico sono i fondamenti di tutta la sua opera. I campi nazisti erano per lui un laboratorio antropologico in cui, oltre alla distruzione seriale di vite, la condizione umana rivelava i suoi limiti estremi. Di questo laboratorio antropologico, Levi fu prima un frammento – quello che il lessico nazista definiva tecnicamente «un pezzo» (stück), cioè una vittima – e poi un testimone; ancor più che un testimone: un analista.

I testimoni filtrano sempre la loro esperienza attraverso la propria cultura, selezionano e interpretano i loro ricordi in base alle proprie conoscenze e domande. I testimoni si chiedono quale sia il significato della loro sofferenza e le loro risposte non sono né uniche né immutabili. Agli occhi di Levi, l’Olocausto è rimasto un «buco nero», una definizione presa in prestito dal linguaggio delle scienze naturali, ma questo misterioso abisso doveva essere esplorato, studiato e possibilmente compreso. Ha spiegato – questa è l’eredità dei suoi libri – che è impossibile indagare sui campi nazisti senza la testimonianza dei deportati. Il punto non era aggiungere un tocco di colore o autenticità a un insieme di fatti chiaramente stabiliti; il punto era quello di utilizzare una fonte insostituibile per comprendere i campi di sterminio, per penetrare sia la fenomenologia che il significato di un’esperienza che trascendeva i materiali d’archivio e di cui i suoi architetti avevano cercato di cancellare le prove. Ecco perché Se questo è un uomo è diventato un anello fondamentale nella catena di una discussione aperta sul rapporto conflittuale eppure vitale tra memoria e storia.

Questa postura rivela una forma di razionalismo che Levi aveva ereditato dalla sua formazione scientifica, un razionalismo che guidò la sua carriera di chimico e divenne una caratteristica permanente della sua mente. Uno dei passaggi che descrivono il diagramma che apre la sua raccolta degli scritti da lui scelti, La ricerca delle radici, parla de «la salvazione del capire». È contrassegnato da quattro nomi che tracciano, dall’antichità al ventesimo secolo, un canone scientifico e razionale che ha ispirato il suo viaggio intellettuale: Lucrezio, Darwin, Bragg e Clarke. Come Levi ha sottolineato durante le sue conversazioni con Tullio Regge, era attaccato a una visione «romantica» della scienza: una scienza «dal volto umano», ha detto, che portava avanti le gioiose esplorazioni degli studiosi del Rinascimento e dell’Illuminismo, in opposizione alle prestazioni letali della ragione strumentale. Nelle sue poche storie di fantascienza, ha messo in guardia contro i progetti prometeici – e totalitari – volti a dominare la natura e annientare l’umanità per mezzo della tecnologia moderna.

Il lavoro di Primo Levi deve quindi essere messo sotto una lente pre-Foucault, anche se la sua definizione di Auschwitz come «una gigantesca esperienza biologica e sociale» suggerisce chiaramente una definizione del nazionalsocialismo come quello che Foucault chiamava un potere biopolitico. Questo è un esempio di come Levi abbia reinterpretato e spinto al limite la tradizione classica da cui proveniva.

È interessante, da questo punto di vista, confrontare Levi con Jean Améry (Hans Mayer), scrittore e critico austriaco e autore di Intellettuale ad Auschwitz, deportato anche lui ad Auschwitz (dove finse di aver incontrato Levi). Anche Améry rivendicava l’eredità dell’Illuminismo, che definiva una sorta di Philosophia perennis; non ha mai negato le sue radici intellettuali nella tradizione del positivismo logico austriaco; e non ha esitato a difendere l’umanesimo di Jean-Paul Sartre dall’offensiva dello strutturalismo francese, che ha percepito come un tradimento. Interpretare la storia – come facevano gli strutturalisti – come «un processo senza soggetto» era una sciocchezza, e l’atteggiamento epistemologico di Foucault, che proclamava in modo sbalorditivo la «morte» del soggetto, gli appariva come una provocazione proveniente dal «nemico più pericoloso del Illuminismo» (der gefährlichste Gegenaufklärer).

Come convinti Aufklärer (illuministi), Levi e Améry non sostenevano l’irrazionalismo o il misticismo, e certamente non avrebbero sottoscritto la famosa frase di Elie Wiesel che definisce l’Olocausto come un evento «trascendente la storia» – ma rimaneva un divario tra la spiegazione (spiegare; erklären) e comprensione (capire; verstehen). La ragione critica potrebbe spiegare la violenza nazista e coglierne le radici, descriverne il retroterra storico e decostruirne il contesto, distinguerne i passi e indicarne gli attori, analizzarne la logica interna e sottolineare la sua peculiare combinazione di mitologia arcaica e modernità razionale, una spirale che si traduce in una completa distruzione. Ma tutto ciò non è ancora comprensibile. Tutto sommato, Auschwitz rimaneva, ai loro occhi, una scatola nera della comprensione: Levi lo definì «un buco nero» e Améry «un oscuro enigma» (einem finsteren Rätsel).

I tentativi di spiegare l’Olocausto attraverso un Sonderweg (percorso speciale) in cui, da Lutero al nazionalsocialismo, la Germania avrebbe deviato dal percorso di un presunto paradigma occidentale della modernità, sono state vie d’uscita ingenue, proprio come gli sforzi marxisti di cogliere i crimini nazisti a volte una razionalità economica e talvolta un sintomo di una «eclissi della ragione» del tardo capitalismo. Per il testimone oculare, nessuna di queste spiegazioni è stata soddisfacente – nessuna di loro è stata in grado di risolvere questo buco nero o enigma oscuro.

Questa postura non deve essere confusa con quella formulata in seguito da Claude Lanzmann, il regista del film Shoah, che spesso assumeva un taglio mistico, quasi oscurantista. Né Améry né Levi hanno postulato l’incomprensibilità dell’Olocausto – hier ist kein warum (non c’è perché) – come un dogma che automaticamente stigmatizzava come «osceno» ogni tentativo di comprensione storica. Améry e Levi non consideravano l’Olocausto come un «non regno della memoria» (non-lieu de mémoire), un trauma che poteva essere resuscitato solo con la testimonianza ma non trasmesso né storicizzato. Non hanno mai pensato di celebrare una sconfitta dell’intelletto. Non solo una postura mistica del genere non corrispondeva alle loro costituzioni mentali, ma probabilmente l’avrebbero rifiutata perché inaccettabile sia eticamente che politicamente.

Un ebreo italiano

Il secondo fraintendimento diffuso di Primo Levi riguarda la sua ebraicità: la tendenza a classificarlo come scrittore ebreo. Indubbiamente, Levi era un ebreo. Non ha mai cercato di nascondere questo fatto ovvio: era stato perseguitato e deportato ad Auschwitz in quanto ebreo e aveva trascorso la maggior parte della sua vita intellettuale a testimoniare lo sterminio nazista degli ebrei europei. Tuttavia, non era uno scrittore ebreo come Elie Wiesel, Aharon Appelfeld o Philip Roth, per citare alcuni dei suoi contemporanei. Gli scrittori italo-ebrei del ventesimo secolo differivano profondamente dai loro simili israeliani, così come dagli intellettuali di New York, per quanto diversi questi ultimi potessero essere. Non solo non si è mai considerato il rappresentante di una comunità religiosa – il suo attaccamento alla tradizione della scienza e dell’Illuminismo implicava una forma radicale di ateismo, che la sua esperienza di deportazione ha fortemente rafforzato, anche se ha sempre espresso sentimenti di rispetto verso i credenti – ma probabilmente non si è mai sentito parte di un ambiente ebraico con confini sociali e culturali chiaramente definiti.

Piuttosto che come un ebreo italiano – una definizione in cui ebreo è il sostantivo e italiano l’aggettivo – ha preferito dipingere se stesso come un italiano ebreo.

Intervistato da Risa Sodi dopo il fortunato giro di conferenze negli Stati Uniti nel 1985, sottolineò che in Italia la nozione di scrittore ebreo era molto difficile da definire. Lì, disse, «sono conosciuto come uno scrittore che, tra le altre cose, è ebreo», mentre negli Stati uniti si sentiva «come se [avesse] indossato di nuovo la Stella di David!». Certo, stava scherzando, ma ha voluto sottolineare che la sua educazione e la sua formazione culturale non erano state particolarmente ebraiche, e che la maggior parte dei suoi amici e la stragrande maggioranza dei lettori italiani dei suoi libri non erano ebrei. In una conferenza tenuta nel 1982, ammise di essersi finalmente rassegnato ad accettare l’etichetta di scrittore ebreo, ma «non immediatamente e non senza riserve». Questa osservazione potrebbe essere estesa alla maggior parte degli scrittori ebrei della letteratura italiana del ventesimo secolo, da Italo Svevo ad Alberto Moravia, da Giorgio Bassani a Natalia Ginzburg e molti altri.

Tra il 1938 e la fine della seconda guerra mondiale (cioè tra la promulgazione delle leggi razziali fasciste e la sua liberazione da Auschwitz), Levi si adattava probabilmente alla famosa definizione sartriana di ebreo: «L’ebreo è colui che gli altri uomini considerano un ebreo… perché è l’antisemita che fa l’ebreo». In una conversazione con Ferdinando Camon, ha menzionato la sua ebraicità come «un fatto puramente culturale». «Se non fosse per le leggi razziali e il campo di concentramento – disse – probabilmente non sarei più un ebreo, a parte il mio cognome. Invece questa duplice esperienza, la legge razziale e il campo di concentramento, mi hanno timbrato come si timbra una targa d’acciaio: a questo punto sono ebreo, mi hanno cucito la stella di David e non solo sui miei vestiti».

Levi era certamente un «»ebreo senza Dio» (gottloser Jude), come Peter Gay descriveva Sigmund Freud, ma probabilmente non si sarebbe iscritto nella nobile galleria di coloro che Isaac Deutscher chiamava gli «ebrei non ebrei» (cioè, gli ebrei eretici). Nel dopoguerra Primo Levi non si sentì preso di mira dall’antisemitismo e considerava l’emancipazione dall’alienazione religiosa e dall’oscurantismo un’eredità dell’Illuminismo piuttosto che un compito del presente. Non si considerava un iconoclasta o un dissidente all’interno del giudaismo. Semplicemente non era un credente o un religioso.

In molti articoli e interviste, Levi ha ripetutamente affermato che le sue radici italiane hanno plasmato il suo modo di scrivere – libri come Il sistema periodico e La chiave a stella celebrano la cultura ebraica piemontese e persino il dialetto piemontese – ma dovevano essere proiettati in un mondo più ampio. Auschwitz è stato il luogo paradossale dove, da ebreo italiano, ha scoperto il cosmopolitismo. Uno dei primi capitoli di Se questo è un uomo – intitolato significativamente «Iniziazione» – descrive il campo come una Torre di Babele dove le persone parlavano dozzine di lingue e dove la capacità di superare questi confini linguistici divenne una condizione di sopravvivenza. Come La tregua, il libro offre una straordinaria galleria di personaggi appartenenti a culture diverse, dai polacchi ai russi, dagli ucraini ai greci, dai francesi ai tedeschi, nonché a diversi strati sociali, ma fusi in un mondo in cui tutte le tradizionali scollature e le gerarchie furono capovolte. Mentre in Italia, come ebreo, era un membro di una minoranza, ad Auschwitz la sua particolarità era l’essere italiano, non ebreo.

Sia in Se questo è un uomo che in La tregua, le sue origini italiane diventano un prisma attraverso il quale scopre e descrive altre culture a lui lontane e sconosciute. Questo è vero, prima di tutto, per la cultura yiddish, che a un ebreo italiano appariva molto strana, per non dire esotica. Ma ha anche invertito questo sguardo: agli occhi di un ebreo russo o polacco, l’immagine di un ebreo in gondola o in cima al Vesuvio era altrettanto esotica. Oggi, Auschwitz è diventato il luogo per eccellenza di una memoria occidentale dell’Olocausto, ma il mondo che ha descritto in modo così colorato e comprensivo è un mondo ebraico orientale, slavo, yiddish, centroeuropeo e balcanico. E la ricchezza dei suoi libri sta in questo contrasto. Ad Auschwitz, ha appreso dell’esistenza di un ebraico nazionale, con una propria lingua e cultura, fatta di tradizioni, pratiche e rituali. Il suo ultimo romanzo, Se non ora, quando?, è una saga sulla resistenza ebraica in Polonia, vissuta come una sorta di redenzione nazionale. Era affascinato da questo giudaismo, un giudaismo di cui aveva appreso la storia, celebrato la grandezza e pianto la distruzione, ma che non era il suo.

Contro il cliché che ritrae il moderno intellettuale ebraico come una figura di esilio ed extraterritorialità, Levi è stato un esempio lampante di radicamento in una società, lingua e cultura nazionale. Si potrebbe quasi parlare di radici fisiche, se ci limitassimo a ricordare le parole con cui evocava la sua casa di famiglia a Torino, dove era nato il 31 luglio 1919, e dove si è suicidato l’11 aprile 1987. Presentandosi come un «esempio estremo di vita sedentaria», scrisse che si era incrostato nel suo appartamento come un’alga «si fissa su una pietra, costruisce il suo guscio e non si muove più per il resto della sua vita». Descriveva appassionatamente le strade, il fiume e le montagne circostanti di Torino, nonché il carattere austero e industrioso dei suoi abitanti. Nel 1976, descrisse la sua città con le seguenti parole:

Sono molto legato alla mia piccola patria. Sono nato a Torino; tutti i miei antenati erano piemontesi; a Torino ho scoperto la mia vocazione, ho studiato all’università, ho sempre vissuto, ho scritto e pubblicato i miei libri con un editore molto radicato in questa città nonostante la sua fama internazionale. Mi piace questa città, il suo dialetto, le sue strade, i suoi selciati, i suoi viali, le sue colline, le montagne circostanti che ho scalato quando ero giovane. Mi piacciono le origini montanari e campestri della sua popolazione.

In breve, era uno scrittore radicato, che aveva bisogno di un profondo ancoraggio in un particolare contesto sociale, culturale, nazionale e persino regionale per esprimere l’universalità dei suoi temi e messaggi.

Forse, aggiunse, è stato a causa di questo notevole radicamento che il viaggio è stato il topos di tanti dei suoi libri. Proprio come la sua malinconica illuminazione era antitetica al culto della scienza e alla tecnologia di conquista, la sua «vita sedentaria» non era né provinciale né nazionalista. Per lui la scienza non era una razionalità cieca e strumentale, ma piuttosto un linguaggio universale inseparabile dall’umanesimo classico (una categoria che non metteva mai in discussione, a differenza dei postmodernisti o degli strutturalisti); allo stesso modo, la sua identità italiana, sia ebraica che piemontese, ha saputo dialogare con qualsiasi cultura, così come Faussone, l’eroe de La chiave a stella, ha girato il mondo per costruire ponti, sbarramenti e centrali elettriche.

Contro l’industria della memoria

Un terzo fraintendimento dell’opera di Primo Levi riguarda il suo ruolo di testimone. Dopo la sua morte, è stato canonizzato come testimone per eccellenza dell’Olocausto, ottenendo così lo status di vittima paradigmatica che non ha mai avuto quando era ancora in vita. Ha scritto la maggior parte dei suoi libri in un’epoca in cui l’Olocausto non era ancora entrato nella nostra comune coscienza storica come evento centrale del ventesimo secolo o addirittura, in termini più ampi, della civiltà occidentale. Quando pubblicò Se questo è un uomo, la parola Olocausto non esisteva per definire lo sterminio nazista degli ebrei e, in seguito, sottolineò che questa parola, che dal punto di vista etimologico significa un sacrificio offerto agli dei, era «inappropriata», «retorica» e, infine, «sbagliato».

La «svolta commemorativa» nella cultura occidentale – l’ascesa della memoria come tema centrale dei dibattiti pubblici, dell’industria culturale e delle borse di studio accademiche – ha avuto luogo precisamente a metà degli anni Ottanta. I suoi punti di riferimento simbolici erano opere di successo come Zakhor di Josef Hayim Yerushalmi negli Stati Uniti; Realms of Memory, i volumi collettivi curati da Pierre Nora, e Shoah, un film di nove ore di Claude Lanzmann, in Francia; la cosiddetta Historikerstreit intorno al passato nazista «che non passerà» in Germania; e I Sommersi i Salvati dello stesso Primo Levi. Pertanto, Levi ha contribuito in modo potente all’emergere della memoria nella sfera pubblica, ma questo è accaduto alla fine della sua vita e la maggior parte del suo lavoro dovrebbe essere collocata prima di questa svolta commemorativa. Ha osservato questo cambiamento con occhio critico – direi con un certo scetticismo – e si è sentito turbato da questa metamorfosi sia nella percezione che nella rappresentazione del passato, come mostra chiaramente il suo ultimo saggio testimoniale.

Due caratteristiche di questa nuova era di commemorazioni sono particolarmente significative: primo, la trasformazione del ricordo dell’Olocausto in una sorta di religione civile dell’Occidente e, secondo, la sua separazione dalla memoria dell’antifascismo, che era stato un memoria per tre decenni nell’Italia del dopoguerra. La «religione civile» dell’Olocausto mira a rendere sacri i valori fondamentali delle nostre democrazie commemorando le vittime ebree del nazionalsocialismo in modo istituzionalmente liturgico e rituale. Trasforma i sopravvissuti in figure iconiche che testimoniano la violenza e la sofferenza umana nei propri corpi – in breve, homines sacri nel senso opposto della definizione di Agamben: non quelli a cui è consentito uccidere, ma piuttosto quelli selezionati da commemorare.

Molte delle osservazioni di Levi nel suo ultimo saggio, I Sommersi e i Salvati, oggi suonano come avvertimenti contro i pericoli di questa religione civile dell’Olocausto. Ha sempre respinto la tentazione di trasformare le vittime in eroi. Si è rifiutato di presentare i sopravvissuti come i «migliori», quelli che hanno opposto la più implacabile resistenza all’oppressione. Come ha spiegato, la sua sopravvivenza ad Auschwitz è stata fortuita, semplicemente una questione di fortuna: l’esame di chimica che lo ha risparmiato dall’essere immediatamente selezionato per le camere a gas; la razione di minestra extra che riceveva quotidianamente dall’amico Lorenzo Perrone; e la sua malattia, nel gennaio 1945, al momento dell’evacuazione del campo, che gli ha risparmiato le «marce della morte». Pertanto, ha espressamente scelto di scrivere Se questo è un uomo adottando «il linguaggio calmo e sobrio del testimone, non la voce lamentosa della vittima, né il tono arrabbiato della vendetta».

Levi si è rifiutato di giudicare e ha svolto il suo ruolo di testimone con grande umiltà: «La storia dei campi nazisti è stata scritta quasi esclusivamente da chi, come me, non l’ha mai scandagliata fino in fondo. Chi lo ha fatto non è tornato o la sua capacità di osservazione è stata paralizzata dalla sofferenza e dall’incomprensione». I salvatihanno potuto testimoniare la loro esperienza, un frammento dell’evento storico in cui erano stati coinvolti, ma la loro testimonianza non ha rivelato alcuna verità trascendente. In altre parole, i sommersi che erano stati inghiottiti dalle camere a gas non potevano tornare a testimoniare. Loro, piuttosto che i sopravvissuti, erano i «testimoni completi».

In I Sommersi e i Salvati, scrisse che i sopravvissuti erano «non solo una minoranza esigua ma anche anomala»; erano

quelli che, per loro prevaricazione o abilità o fortuna, non hanno toccato il fondo. Chi lo ha fatto, chi ha visto la Gorgone, non è tornato per raccontare, o è tornato muto; ma sono loro, i ‘musulmani’, i sommersi, i testimoni integrali, coloro la cui deposizione avrebbe avuto significato generale. Loro sono la regola, noi l’eccezione

Quando Levi scrisse del «dovere di testimonianza» etico e politico svolto dai sopravvissuti all’Olocausto, questa formula non era ancora diventata uno stratagemma retorico del discorso dominante sulla memoria. Ha sottolineato che i sopravvissuti non solo non potevano, ma non avrebbero dimenticato, e volevano che il mondo non dimenticasse, perché sentivano che l’oblio era la minaccia più pericolosa. Superare il passato (die Bewältigung der Vergangenheit): questo motto, osserva Levi, «è uno stereotipo, un eufemismo della Germania di oggi, dove è universalmente inteso come ‘redenzione dal nazismo’».

Quando scrisse queste parole, a metà degli anni Sessanta, un Memoriale dell’Olocausto nel cuore di Berlino era semplicemente impensabile. Negli scritti di Levi, la memoria non appare mai come un superamento hegeliano delle contraddizioni della storia; la sua funzione è cognitiva, non consente la riparazione o la riconciliazione. Possiamo imparare dalla storia, ma il passato non può essere riscattato. Nella migliore delle ipotesi, i ricordi potrebbero svolgere una funzione terapeutica, come la scrittura di Se questo è un uomo, un atto che ha vissuto come «l’equivalente del divano di Freud». In breve, l’affermazione di Levi del «dovere della memoria» è stata consacrata nella nostra epoca di ossessione per il passato, ma è stata concepita in un momento di amnesia collettiva. Il «dovere della memoria» non è un principio universale e senza tempo; deve essere compreso storicamente.

Memorizzare il reato significa affrontare alcune questioni etiche fondamentali, in particolare quella della colpa – individuale e collettiva – e del perdono. Negli anni Sessanta, storicizzare il nazionalsocialismo significava prima di tutto voltare pagina o, secondo la formula convenzionale, Bewältigung der Vergangenheit (fare i conti con il passato). Améry ha evocato sarcasticamente questa formula nel sottotitolo del suo saggio, Bewältigungsversuche eines Überwältigten (Superare i tentativi di un sopraffatto). Riconciliazione era una parola vuota se non significava da un lato il «risentimento» delle vittime e, dall’altro, la «sfiducia in se stessi» (Selbstmisstrauen) dei delinquenti. Un tale riconoscimento della responsabilità storica, inevitabile anche per la generazione che è venuta dopo la guerra, era l’unica premessa per rifare la storia – cioè tornare metaforicamente indietro nel tempo – e «moralizzarla» (Moralisierung der Geschichte).

Levi non ha espresso un simile risentimento. La sua ostinata fiducia nelle virtù della ragione umana era la fonte più profonda del suo ottimismo antropologico. «Alla mia breve e tragica esperienza di deportato – scrive nel 1976 – se ne è sovrapposta un’altra, più complessa e più lunga, quella di scrittore e testimone. Il risultato è stato chiaramente positivo, perché un tale passato mi ha arricchito e consolidato… Vivendo, scrivendo e meditando sulla mia esperienza ho imparato molto sugli uomini e sul loro mondo». Améry non condivideva questo punto di vista e accusava Levi di essere un «disposto al perdono» (Vergeber). Levi negava l’accusa, ma allo stesso tempo confessava di non poter condividere il risentimento dello scrittore austro-belga.

Nelle ultime pagine de La tregua, Levi descrisse i tedeschi che aveva visto a Monaco nell’ottobre 1945 come una massa di «debitori insolventi», e nella sua corrispondenza con il dottor Ferdinand Meyer, uno dei chimici tedeschi presso il laboratorio IG Farben di Buna- Monowitz ad Auschwitz, si è rifiutato di «perdonarlo»: «Vorrei aiutarti a venire a patti con il tuo passato – scrisse – ma dubito di essere in grado». Tuttavia, accettava il principio del perdono.

Perdonare e persino amare i propri nemici è possibile, scriveva, «ma solo quando mostrano segni inequivocabili di pentimento, in altre parole quando cessano di essere nemici». Curiosamente, Levi non citava il libro più noto e controverso su questo argomento, Die Schuldfrage, del filosofo Karl Jaspers, che aveva cercato di distinguere diversi aspetti della colpa tedesca (colpa penale, politica, personale e metafisica). Come il filosofo tedesco, tuttavia, ha sollevato il problema della nostra responsabilità storica per il passato.

In breve, Levi non poteva perdonare i suoi persecutori ma non condivideva il risentimento di Améry. Entrambi hanno riconosciuto di essere stati incapaci di esprimere gioia quando sono stati liberati da Auschwitz. Ma dopo questa comune ammissione, le loro strade si sono discostate. Secondo Améry, la violenza di Auschwitz aveva spezzato la facoltà degli esseri umani di comunicare, rendendoli estranei al mondo. Levi, al contrario, poteva ancora vedere, tra le figure scheletriche dei campi di sterminio, «una remota possibilità di bene».

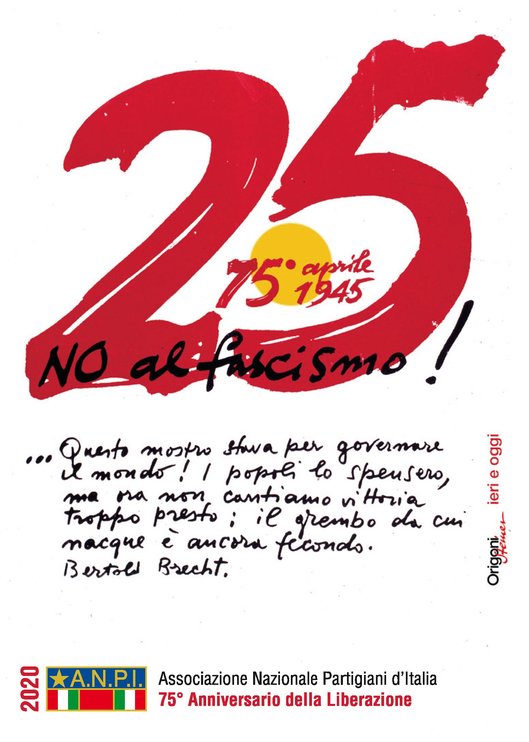

Questi dibattiti degli anni del dopoguerra sulla colpa e il vittimismo appartengono a un tempo passato, quando l’eredità del passato appesantiva pesantemente il presente. Oggi, la religione civile dell’Olocausto tende a depoliticizzare la memoria, concentrandosi sulle vittime innocenti come oggetti di compassione. Emerge da una rottura radicale con la memoria antifascista, incentrata sulla celebrazione dei combattenti caduti piuttosto che sulle vittime. Né è un caso che l’ascesa della memoria dell’Olocausto abbia corrisposto al declino della memoria antifascista. In molti dei suoi scritti, Levi ha distinto tra deportazione ebraica e politica. Ai suoi occhi, questa differenza non dovrebbe essere nascosta o diminuita, ma non dovrebbe nemmeno essere sottolineata come una linea di demarcazione. Era stato deportato come ebreo, ma era stato arrestato come partigiano, e quando, tornato a Torino, scrisse Se questo è un uomo, decise di pubblicarne alcuni capitoli su una piccola rivista della Resistenza piemontese: L’Amico del popolo . A suo avviso, i ricordi ebraici e antifascisti potevano esistere solo insieme, come ricordi gemelli.

Nel 1978 Levi scrisse un breve testo per il padiglione italiano del Museo di Auschwitz, che è una forte difesa dell’antifascismo. Negli ultimi decenni questo padiglione, voluto dall’Associazione nazionale Ex deportati e realizzato da un team di autori impegnati – l’architetto Ludovico di Belgiojoso, il compositore Luigi Nono e il pittore Mario Samonà – era diventato un regno della memoria dell’antifascismo italiano. Ma non si adattava più agli attuali standard di memoria pubblica ed è stato finalmente chiuso.

L’antifascismo – una forma particolare di antifascismo, fatta di una fusione tra l’illuminismo critico e il repubblicanesimo di sinistra – è stato il background politico di Primo Levi, ma non ha mai rivendicato la retorica antifascista dell’Italia del dopoguerra. I suoi libri condividono poco con i racconti epici ed eroici di una lotta di Resistenza per la liberazione nazionale. In I Sommersi e i Salvati, si descriveva come il peggiore dei partigiani, privo di coraggio, esperienza ed educazione politica, e sottolineava che la sua carriera di partigiano era stata molto «breve, dolorosa, stupida e tragica: avevo ha assunto un ruolo che non era il mio».

La tragica eredità della sua esperienza di partigiano è riassunta in una manciata di passaggi de Il sistema periodico. Levi faceva riferimento a un «brutto segreto»: l’esecuzione di due suoi compagni accusati di tradimento – cosa abbastanza comune nella guerra partigiana – che gravò sulla sua coscienza e lo distrusse psicologicamente, privandolo delle risorse necessarie per portare avanti la lotta.

Scivolando nella zona grigia

Negli ultimi anni della sua vita, punteggiati da depressioni ripetute e sempre più profonde, Levi divenne ossessionato dalla «zona grigia», l’area di indistinzione dove i confini tra persecutori e vittime, bene e male, erano sfumati; uno spazio ambiguo la cui «struttura interna incredibilmente complicata» ostacolava la facoltà di giudizio. È in questo periodo che dipinge il «Muselmann» – il detenuto disumanizzato, incarnazione di un’altra zona intermedia sospesa tra la vita e la morte – come il «testimone completo» dei campi nazisti. I sopravvissuti erano semplicemente rappresentanti vicari di questi «testimoni completi», che non potevano parlare.

Levi rimase un malinconico illuminista, ma il suo ottimismo era scomparso. Ha reso testimonianza senza considerarsi un «vero testimone» e ha difeso l’antifascismo nonostante si dipingesse come un pietoso partigiano. In breve, credeva nella necessaria ricerca della verità, ma non predicava mai le verità; cercava piuttosto di scavarli, di problematizzarli, riconoscendone le contraddizioni ed esplorandone le ombre più oscure.

Questo scetticismo critico non ha risparmiato la sua identità ebraica e il suo ruolo di testimone. Nel 1967 prese posizione in difesa di Israele, che sentiva minacciato di distruzione, definendolo, in diverse interviste, come la sua «seconda patria». Nel 1982, al momento dell’invasione israeliana del Libano e del massacro di Sabra e Shatila, ha denunciato questa aggressione e ha messo in guardia contro la nascita di una forma paradossale di fascismo israeliano incarnato da leader come Menachem Begin, che ha stigmatizzato come discepolo di Ze’ev Jabotinsky, un ammiratore di Mussolini. Sapeva che molti dei fondatori di Israele erano stati persone che, come lui, erano sopravvissute all’Olocausto, ma non potevano tornare alle loro case. Questo era un dato di fatto, ma non ha immunizzato né loro né Israele contro il fascismo. Era un’altra dimensione della zona grigia.

In un’intervista del 1983, Primo Levi ammise la sua stanchezza. Non desiderava più incontrare alunni e studenti che ripetevano le stesse domande, ma aggiungeva anche di non essere soddisfatto delle sue stesse risposte. Racconta di essere rimasto profondamente turbato da una domanda posta da due adolescenti in una scuola: «Perché ancora vieni a raccontarci la tua storia, quarant’anni dopo, dopo il Vietnam, i campi di Stalin e la Cambogia, dopo tutto questo… Perché?». Rimase davanti a loro, senza voce, a bocca aperta, come un testimone che si ritirava in se stesso. Le sue convinzioni, le sue doti pedagogiche e retoriche, la sua lunga carriera di testimone apparvero improvvisamente inutili di fronte a questa semplice domanda. Si sentì sopraffatto dalla vergogna, la vergogna umana che aveva scoperto ad Auschwitz e che incontrò di nuovo traducendo Il processo di Franz Kafka. Il passato è un ricettacolo inesauribile di materiali per la creazione letteraria, ma la storia, purtroppo, non è magistra vitae.

Enzo Traverso insegna alla Cornell University, è autore tra l’altro di Malinconia di sinistra: Una tradizione nascosta (Feltrinelli, 2016). Questo articolo è uscito su JacobinMag. La traduzione è a cura della redazione.

13/4/2021 https://jacobinitalia.it

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!