Schiavitù sul lavoro. I braccianti indiani nel Lazio

Versione interattiva http://www.blog-lavoroesalute.org/lavoro-e-salute-ottobre-2023/

Archivio http://www.lavoroesalute.org/

Intervista a Marco Omizzolo

a cura di Marco Gabbas

- Prima parte –

Dove e quando sei nato?

Sono nato in un piccolo comune dei Monti Lepini, di nome Sezze, in provincia di Latina, il 10 aprile del 1975.

Come e quando hai deciso di occuparti di sociologia? Come hai affinato quelli che poi sono stati i tuoi temi specifici?

Sono stato catapultato nella sociologia, perché io in realtà desideravo iscrivermi all’università e intrapresi un forte braccio di ferro con la mia famiglia che invece voleva che andassi a lavorare. E ci fu una mediazione. Mi iscrissi a giurisprudenza, ma vissi in un ambiente che non era consono al mio modo di vedere e di vivere. Cioè molto formale, molto rigido, con degli approcci che mi lasciavano più interrogativi che altro. Legati a delle norme, che come dire si calavano su delle realtà sociali che per me erano molto più complesse. Quindi quella complessità mi ha sempre affascinato. Feci gli esami fuori corso in sociologia. Rimasi invece lì appassionato e affascinato dall’informalità della sociologia, che ti guarda negli occhi e ti interroga, e si interroga continuamente. E dalle domande aperte. Un professore disse: io non sono d’accordo con quello che tu dici, ma lo rispetto, lo comprendo e ti promuovo. E questo mi affascinò perché c’è un elemento di democrazia che non ho trovato altrove.

Lì ho iniziato il mio percorso, che poi ho scoperto, si è intrecciato, anzi, si intrecciava perfettamente anche con la storia della mia famiglia. Perché io vengo, da parte di padre, da una famiglia che è emigrata dal Nord Italia verso il Pontino. Quindi in sé c’è un elemento di immigrazione molto forte, molto complesso e articolato. Che aveva delle punte retoriche anche, con tutta l’idea della “redenzione” – così diceva il fascismo – delle malariche paludi pontine. Grazie, come dire, alla lungimiranza di Benito Mussolini. E poi invece da parte di madre, i miei nonni e i genitori con mia madre, nati in Tunisia. Quindi sotto doppia colonizzazione, diciamo così.

Mio nonno fu obbligato a vivere un’esperienza durissima nei campi di lavoro forzato in Tunisia, sotto il comando nazista. E quindi tutto il tema del lavoro forzato, della restrizione, la costrizione, l’ho vissuto direttamente. Poi furono espulsi dalla Tunisia, arrivarono in Italia nell’arco di 24 ore, come persone non desiderate. Si fecero tre anni, con mia madre, nei campi profughi italiani. Considerati impuri in quanto nati, residenti per molti anni in Tunisia. Quindi quest’esperienza del campo, del lavoro forzato, dell’espulsione, della migrazione coatta, del campo profughi, eccetera, è nel DNA della mia famiglia. Dentro la mia famiglia c’erano anche degli antifascisti importanti, che hanno subito torture durante l’occupazione nazifascista. Tutti questi pezzi hanno composto la mia identità. Poi piano piano io l’ho letta sempre meglio, e ho forse tracciato il motivo per cui oggi, da un po’ di anni, mi occupo di migrazioni, di diritti umani, di diritti del lavoro, di cittadinanza.

Come e quando ha iniziato a occuparti del lavoro degli immigrati e dello sfruttamento degli immigrati? Che tipo di cose hai visto, all’inizio?

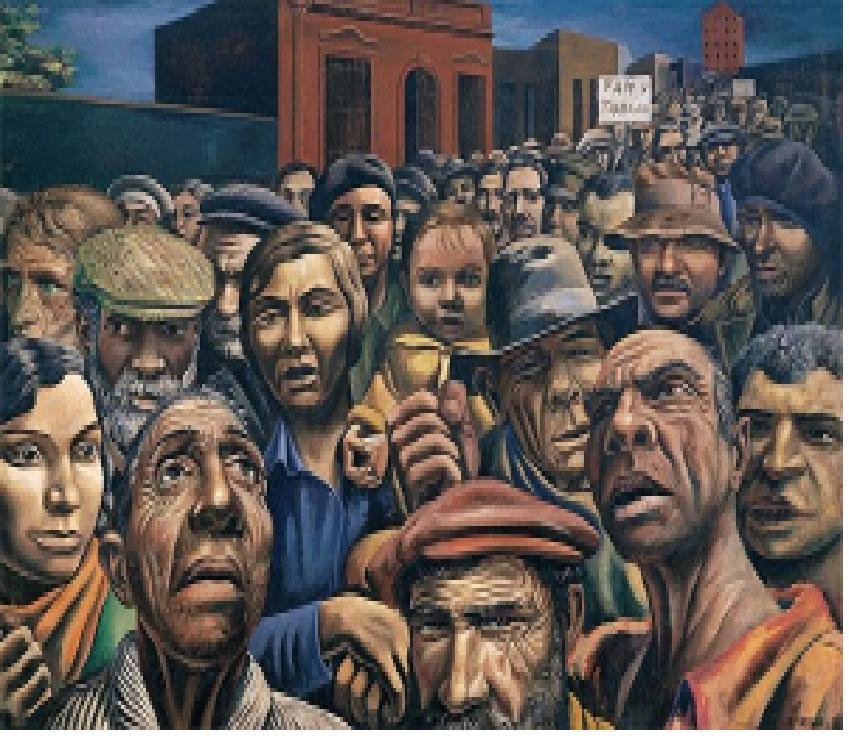

Diciamo che in maniera più qualificata, con una metodologia più articolata, l’occasione mi si presentò per la mia tesi di dottorato, che io conseguii presso l’Università di Firenze. E quindi appresi le basi un po’ più avanzate di una metodologia che a me affascinava, quella qualitativa, soprattutto legata all’osservazione partecipante. Che integrai con metodi di sociologia visuale, e di etnografia. E poiché conoscevo molto bene il mio territorio, incrociando la comunità indiana decisi di indagare le ragioni di quella presenza, quell’organizzazione sociale, tutto quel valore simbolico che era particolarmente evidente in una comunità indiana che è prevalentemente sikh. Quindi con la barba lunga, con il turbante. Impiegata in gran parte nell’attività bracciantile. Fui il primo a indagare questa comunità: decisi di vivere un anno e mezzo con la comunità indiana. Vissi proprio nei loro luoghi di residenza, dai templi indiani del Pontino, ad alcuni luoghi di evidente disagio abitativo: baracche o abitazioni fatiscenti. O in alcuni residence. Cosa che mi permise una immersione totale. Difficile da indagare il lavoro, perché anche dal punto di vista della rappresentazione, era tutto molto standardizzato, nei racconti dei primi braccianti indiani che intervistavo. E quindi decisi di compiere un’operazione azzardata: andai a lavorare al seguito di una squadra di braccianti indiani. Quindi imprenditori agricoli dell’Agro Pontino, reclutato da caporali indiani, per tre mesi. Poi seguii un ragazzo indiano, che scoprii essere un trafficante di essere umani, in India, per indagare il sistema di tratta internazionale, che lega ancora il Punjab indiano e la provincia di Latina.

Se molte di queste persone non parlano né l’italiano né l’inglese, tu come facevi a intervistarle?

C’erano diverse metodologie. Innanzitutto, avevo iniziato a studiare anche la lingua, ma non era sufficiente per un’analisi così in profondità. Le seconde generazioni, andavano tutte a scuola, e quindi avevano una doppia conoscenza della lingua. In casa parlavano il punjabi, e invece nelle loro relazioni con il sistema scolastico l’italiano. Bisogna però considerare che per esempio, i leader della comunità indiana, quindi quelli che avevano una maggiore anzianità migratoria; i trafficanti, per diverse ragioni; i caporali indiani, avevano un buon livello della conoscenza dell’italiano. Perché dovevano stringere relazioni e dialogare con esponenti della società italiana, anche istituzionali. Il fatto che io abbia dormito con loro, condiviso con loro periodi molto difficili, costruiva una relazione orizzontale che permetteva il reciproco riconoscimento. L’elemento della condivisione, della costruzione di relazioni orizzontali, mi ha permesso di fare le esperienze successive.

Mi hai detto che hai lavorato come bracciante, assieme a questi braccianti indiani. Ma le persone che ti avevano assoldato sapevano che eri italiano?

Sì, ma ho stretto relazioni con tutti, sin dall’inizio. I caporali indiani sapevano esattamente della mia nazionalità, e del mio scopo. Anche perché io gli avevo raccontato. Ma proprio per quel rapporto di fiducia mi ha garantito in una certa forma di copertura. Io ero infiltrato non agli occhi del caporale indiano, ma agli occhi del padrone. Il padrone italiano non lavora con i caporali e i braccianti indiani: gestisce il caporale indiano, che poi a sua volta gestisce la squadra di lavoratori. Questo per diverse ragioni, in primo la lingua. Il padrone italiano non conosce il punjabi, i punjabi non conoscono l’italiano. Il caporale svolge anche una funzione di mediazione. C’è una relazione molto forte tra il padrone e il caporale, tra il caporale e la squadra di lavoro. Mai tra il padrone e la squadra di lavoro. Io, stando la squadra di braccianti, ero non propriamente al riparo, ma avevo una serie di barriere sociali dall’intervento diretto del padrone.

Com’è possibile che questi caporali, sapendo che tu andavi lì a studiare, non ti abbiano considerato da subito come un rompiscatole?

Perché loro stessi non avevano consapevolezza del loro ruolo. Loro ritenevano loro stessi, così come venivano ritenuti dai reclutati, soggetti positivi dai braccianti reclutati dai caporali, come soggetti che permettano loro di essere reclutati, e di andare a lavorare. Si sviluppava una relazione in questo senso, paradossalmente positiva. Anche in ragione del fatto che a volte il caporale era un membro della comunità, della famiglia. V’era un elemento di sangue. Lo stesso caporale non reputava sé stesso come un soggetto che si stava approfittando del lavoratore. Tant’è vero che la dichiarazione del suo ruolo non è stata faticosa, è stata semplice. Quello che infatti abbiamo fatto è stato riarticolare l’interpretazione del ruolo di quel soggetto. Non mistificarlo o riprodurlo come soggetto criminale, ma dare gli strumenti ai lavoratori per comprendere che quel genere di attività concorreva a determinare sfruttamento.

Quindi, tu non hai visto dei rapporti ostili tra i braccianti e i caporali?

No, assolutamente. Il rapporto ostile non esisteva. Esisteva un rapporto fondato sul confronto, molto dialettico. Chiaramente, le cose si sono evolute nel corso degli anni. Io ti parlo di una analisi di circa 12 anni fa: nel corso del tempo sono accadute tante cose. Ma all’epoca, non essendoci consapevolezza, non vi era necessità di conflitto o di violenza manifesta. Questo vale anche per il sistema di tratta, che ho definito grigio-nera. Cioè non immediatamente nera come per esempio la tratta nigeriana, dove l’elemento di violenza è diretto sin dall’inizio. Nel caso della tratta punjabi, come quella cinese, il reclutamento avviene attraverso mediazione con la famiglia, o con la persona interessata. Io ho partecipato a queste mediazioni: si tratta di veri e propri incontri in famiglia dove si discute del come, del perché, sulla base di un progetto familiare che poi viene in gran parte tradito nel momento in cui quella persona arriva in provincia di Latina. Ma lì subentrano in alcuni casi gli aspetti neri, cioè quelli della violenza più diretta, del ricatto. Ma in una prima fase c’è un grigio piuttosto chiaro. E questo vale anche nell’attività del caporale. Non è il caporale tanto il problema. Sono critico del concetto di caporalato. Ritengo si debba parlare in maniera più specifica di padronato. Il problema è il padrone, non il caporale.

Quindi, hai visto un elemento sistemico in questo tipo di sfruttamento, endemico a un elemento capitalista?

Assolutamente, questo io lo sostengo da tempo. Il caporalato e lo sfruttamento sono sistemici. Anzi, il caporalato è una coniugazione dello sfruttamento. È un’organizzazione specifica di un sistema di sfruttamento che è endemico. Molti si fermano a definirlo endemico, per me è endemico nel senso che è espressione intima di un sistema capitalistico. Il capitalismo esprime questo. E su questo anche molti miei colleghi di diverse discipline sono molto reticenti. Cioè, non hanno il coraggio di affermarlo. Il padrone è espressione di un capitalismo che esprime una logica di dominio. C’è un rapporto di forza sbilanciatissimo. Questo è evidente. Già solo nei business economici che derivano da questo sistema. Le agromafie in Italia sviluppano 25 miliardi di euro ogni anno, solo in agricoltura. Questo può derivare solo da una organizzazione dello sfruttamento, non da uno sfruttamento come sistema episodico, espressione solo della violenza da parte di alcuni su altri, o della bramosia di denaro, o per sete di sopravvivenza da parte di alcuni imprenditori. Nel Pontino abbiamo denunciato padroni che sfruttavano anche 150 braccianti indiani, e che fatturavano ufficialmente oltre 20 milioni di euro l’anno. Questo manda fuori gioco tutte le tesi che ritengono necessario lo sfruttamento per stare nel mercato. Le imprese che sfruttavano già dominavano il mercato. Lo governavano proprio grazie allo sfruttamento, che restava in sé invariato garantendogli profitti milionari.

Questo rapporto iniziale di non-conflitto, sia tuo con i caporali, ma anche tra i caporali e i braccianti, è cambiato coll’andare del tempo, con le denunce pubbliche?

Solo ad un certo punto quando le denunce pubbliche sono diventate forme di mobilitazione. Perché la mia denuncia pubblica è arrivata solo successivamente al caporale indiano. È difficile che il caporale indiano si informi leggendo i quotidiani. Io ho avuto molti più problemi con i padroni, quando ho iniziato a denunciare apertamente.

Attraverso degli articoli di inchiesta, dei saggi, delle interviste. Perché il padrone scoprì che un suo connazionale si era infiltrato nella sua attività, e aveva scoperto certe cose. Il caporale se ne è accorto nel momento in cui sono passato dalla denuncia individuale alla mobilitazione collettiva. Ma a quel punto essendo una mobilitazione collettiva, composta in gran parte di suoi connazionali ex sottoposti, lui stesso ha appreso quasi fisicamente di essere stato scoperto ma non ha avuto la possibilità di reagire. Perché a quel punto noi eravamo già diverse centinaia di braccianti capaci di manifestare pubblicamente, di rompere un sistema di omertà che ormai era stato imposto dal padrone. I caporali sono stati scoperti e presi in controtempo. Non hanno avuto modo di reagire in alcun modo. E infatti non ho problemi dai caporali, ho problemi dai padroni.

Come mi hai detto, il tuo è stato un lavoro che definirei antropologico, nel senso classico. Cioè di partecipazione, di vita assieme, di osservazione partecipante. All’epoca avevi una famiglia? Come hai gestito queste tue lunghe assenze da casa, dai tuoi cari?

Bisogna premettere: io avevo già un trascorso piuttosto importante di attivismo, di impegno sia di volontariato, ma poi anche con una chiara connotazione politica. Anche interpretabile, mai manifesta. Non ho mai avuto tessere di partito. Partecipavo alle riunioni dei partiti che mi rappresentavano. Anche se come esterno, avevo una mia chiara idea. Sono arrivato a scrivere la mia tesi di dottorato in un percorso di formazione personale avanzato. Non ero lo studente del primo anno. Io andavo la mattina molto presto, in bicicletta, assieme ai miei compagni a lavorare. Un buon 40% delle volte riuscivo a staccare prima, quindi riprendevo la mia bicicletta e tornavo. Questo aveva uno scopo, perché io dovevo riversare su carta quello che avevo osservato. Non potevo portare alcun genere di strumento nel campo. Figuriamoci una telecamera o una macchina fotografica, anche se qualche foto sono riuscito a farla. Perché potevo essere scoperto. O semplicemente i braccianti si sarebbero potuti mettere in posa davanti a me, qualora avessero visto la cosa. Io dovevo rendere la cosa più fluida e tranquilla possibile.

La tratta di cui parlavi, quindi, non è propriamente schiavistica, in cui una persona viene presa a forza da un posto, e portata contro la sua volontà in un altro. Mi puoi spiegare un po’ meglio come funziona?

È la premessa per una possibile tratta anche schiavistica, ma non necessariamente in questo senso. Il trafficante generalmente è il membro di una comunità, e invita un proprio parente a seguirlo in un viaggio che per quella persona è di andata verso l’Agro Pontino. Si media in colloqui aperti nelle abitazioni della famiglia. Si media rispetto ai costi per questo servizio, che significa il costo del biglietto, il costo di tutti i documenti necessari. È un sistema di tratta che si inserisce – a proposito di razzismo istituzionale – nel sistema normativo italiano. I braccianti indiani arrivano con l’aereo, non arrivano con la barca. Proprio perché il trafficante è un soggetto che riesce ad intrecciare rapporti con membri della pubblica amministrazione italiana. Inserendo il nome della persona reclutata attraverso mediazioni con la famiglia nel sistema quote, attraverso una relazione con il datore di lavoro. Un esempio: se c’è un imprenditore che ha necessità di reclutare 5 braccianti indiani, che non ha desiderio di farlo nel territorio – perché ha urgenza di reclutarlo, perché il trafficante gli garantisce manodopera più ricattabile – si rivolge a questo, pagando una cifra che va tra i 3 e i 5 mila euro, a persona. Il trafficante è in grado di inserire nel sistema quote i nomi di cinque persone, che per volontà dell’imprenditore arrivano, garantendo a queste un regolare contratto di lavoro. Il trafficante trova queste cinque persone, da ognuna di queste si fa pagare una cifra che va dai 7 ai 15 mila euro. Il trafficante garantisce una serie di servizi fondamentali: il biglietto, la documentazione ufficiale, il passaggio dall’aeroporto all’Agro Pontino attraverso un suo affiliato che va a prendere la persona con l’auto. Il luogo di residenza, grandi residence prevalentemente abitati dagli indiani. E quindi quella persona che non parla l’italiano, che sta in un contesto completamente diverso rispetto al proprio ritrova il proprio contesto. Gli garantisce un posto letto, e la cosa fondamentale: andare a lavorare nell’azienda di quel padrone che ha pagato. Questo chiude il sistema di tratta. La famiglia di quel bracciante indiano tende ad impoverirsi o a maturare un debito. Che viene pagato con le rimesse del bracciante.

Questa è una delle ragioni per cui il numero delle denunce per molti anni è stato molto basso. Una delle ragioni per cui la mobilità dei super-sfruttati è estremamente limitata. Perché uno potrebbe: mi trovo male, scappo. In realtà non si scappa, perché scappare significa non restituire i soldi al trafficante, che potrebbe fare un’opera di pressione, di violenza nei confronti della tua famiglia. Quando tu non la puoi proteggere. È l’elemento della tratta che diventa nera. A quel punto il padrone ti gestisce come crede. A volte c’è il sequestro dei documenti, a volte c’è l’obbligo di accettare le condizioni imposte dal padrone per di rinnovare il permesso di soggiorno se si garantisce allo stato un certo standard di retribuzione. Necessariamente devi accettare gli ordini del padrone, che significa lavorare 14 ore al giorno, a volte tutti i giorni del mese, per poi avere quel Cud di 6.700 euro necessario per rinnovare il permesso. Sono tutti aspetti che concorrono a determinare una condizione di limitazione delle proprie libertà in capo al bracciante. Questo deriva dalla natura propria della nostra organizzazione istituzionale, quindi delle nostre norme, delle prassi, delle procedure vigenti, che sono in diretta relazione con l’organizzazione del sistema d’impresa.

Ma questi braccianti sono sia uomini che donne?

Nella sua fase iniziale questo genere di fenomeno era prevalentemente maschile, nell’Agro Pontino. I migranti e in particolare le vittime di tratta internazionale erano quasi nella totalità uomini. Per diverse ragioni, che sono anche di carattere culturale, e poi in ragione del fatto che dovevano reggere ritmi di fatica estremamente elevati. Negli ultimi tempi ci sono sempre più donne, che sono giunte dal Punjab attraverso i riconoscimenti familiari. Oppure, mediante matrimonio organizzato in India, e l’arrivo della con il marito. Per via in primis della crisi economica, in secondo luogo in ragione del desiderio di emancipazione, anche la donna ha iniziato a lavorare. Questo apre ad uno spazio di riflessioni molteplici. Il lavoro prevalente riguarda l’agricoltura, spesso in una dimensione particolare: nell’attività di lavaggio, confezionamento, all’interno dei capannoni. È un’attività di filiera agro-industriale. Questo non evita affatto, anzi per certi aspetti lo premette lo sfruttamento, il caporalato, e forme varie di violenza, di ricatto, a volte anche di carattere sessuale.

Tu hai saputo di questi ricatti da parte dei caporali?

Da parte di entrambi, di caporali e di imprenditori agricoli. Il caporale agisce sulla presunzione di un potere. E il potere suo nei confronti delle lavoratrici significa circuirle, invitarle a passare delle notti, o ad andare nel retro delle serre per soddisfare le sue perversioni. Nel caso del padrone, questo è legato a una logica di dominio, e cioè all’idea per cui quella donna sono non solo suoi dipendenti, ma i suoi subordinati, e quindi lì dove lo desidera questo significa anche l’utilizzo dei corpi e della dignità di queste donne, a proprio esclusivo godimento.

- Seconda parte nel numero 11 di novembre 2023

Versione interattiva http://www.blog-lavoroesalute.org/lavoro-e-salute-ottobre-2023/

Archivio http://www.lavoroesalute.org/

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!